El retrato de Arlequín (Belleza y engaño de la Pintura)

Por Miguel Etayo Gordejuela

En una fecha indeterminada de principios del siglo XVIII Watteau retrataba a su amigo y primer cliente, el comerciante Sirois, sentado en un jardín con estatuas, con una guitarra en las manos y la cabeza ladeada, buscando una melodía, vestido con el traje a bandas rojas de Mezzetino, alternadas con las bandas verdes de Scapino.

Los trajes y las escenas de la Commedia dell’ Arte son bien conocidos a través de multitud de dibujos y grabados que han sido una de las principales fuentes para la recuperación de esta extraordinaria forma de teatro desde aproximadamente 1880. Entre los más reproducidos están las series de Jacques Callot: Los dos Pantalones de 1616,

las series de la Commedia dell’Arte de 1618 y 1619 y los Balli di Sfessania de 1622.

A veces, no obstante, tales fuentes plantean problemas: precisamente en estos Balli napolitanos no se distinguen apenas unos criados de otros, o los diferentes capitanos, y algunos trajes contradicen otras representaciones o descripciones. Trajes holgados y ceñidos, máscaras, gorras y otros elementos, se adjudican sin respetar los criterios más rígidos del Norte. Como en Verlaine:

Scaramouche et Pulcinella

Qu’un mauvais dessein rassembla.

Cuando, de hecho, era el traje el que permitía al público reconocer a quien irrumpía en escena, y a él iba asociada una forma de moverse y de hablar especial, una individualidad que era constante de una obra a otra, aunque variaran los enredos que había de afrontar con sus improvisaciones.

¿Inestabilidad en la imagen que no sería sino el reflejo de una progresiva indefinición más profunda, la que afecta a los caracteres y las personalidades? ¿Consecuencia de una supuesta e irreprimible tendencia de los cómicos napolitanos hacia la payasada en detrimento de la trama argumental y de la identidad de los personajes tradicionales? ¿O sencillamente que los Balli no son una representación de Commedia dell’Arte sino simplemente unas fiestas, unos bailes, un carnaval? Es cierto que Giambattista Tiepolo pinta unos espectáculos de polichinelas en los que este personaje meridional se multiplica: en Polichinela culpable aparecen cinco polichinelas simultáneamente representando una escena teatral, en La cocina de Polichinela son siete los que intervienen y en El triunfo de Polichinela multitud.

Pero esto se debe: ¿a esa confusión napolitana, o a que Tiepolo pintaba sus Polichinelas tan tardíamente como en 1760?

Las obras de la gran pintura no pueden compararse, en todo caso, a los dibujos y grabados de los siglos XVI y XVII: por mucho que éstos presenten ciertas oscuridades, proporcionan una información infinitamente más cercana, completa y verdadera. Nuestro tema llega en efecto tarde a los artistas famosos, ya en los comienzos de la larga decadencia de la tradición pictórica occidental, cuando Francia iniciaba un creciente predominio artístico que había de prolongarse hasta el canto del cisne que fueron las vanguardias parisinas. Todavía viva pero ya contaminada, encontramos la Commedia dell’Arte frecuentemente tratada en la obra de Antoine Watteau, con quien empezábamos.

Aclimatada en París, auténtica patria de adopción, la Comédie Italienne se alejaba inevitablemente de sus orígenes y esencias aquejada de enfermedades como la tendencia a eliminar la improvisación en favor de los textos escritos a medida que se imponía el uso del francés; excesivo protagonismo de alguno de los personajes -Arlequín- en detrimento del conjunto; argumentos fantásticos con abuso de la maquinaria escénica; pérdida de las máscaras ante la exigencia creciente del público de contemplar las emociones reflejadas en el rostro de sus actores favoritos; progresiva desnaturalización y desaparición de personajes tradicionales; tendencia hacia el realismo y al aggiornamento de alusiones y situaciones enteras, hacia los marivaudages, en definitiva, etc. Era el camino que, tras éxitos efímeros, llevaría a su desaparición en 1780.

Watteau la incorporó a su repertorio pictórico a partir de su maestro Claude Gillot, quien nos ha legado también algunas escenas interesantes en óleos y grabados.

De hecho se llegó a discutir si es de uno o de otro la autoría del Arlequín, Emperador de la Luna,

una de estas obras de gusto fantástico que ya triunfó en la primera etapa del Théâtre Italien, antes de que fuera cerrado en 1697. Este cierre se atribuyó a Mme. de Maintenon, favorita de Luis XIV, por ciertas alusiones a su persona. El autor del Embarque para Citerea encuentra en los cómicos italianos otra forma de evocar ese mundo perfecto hacia el que volcará su obra de madurez, ese teatro de jardines amenos de atlánticas frondas pobladas de pabellones y estatuas paganas, a veces más vivas y carnales que los jóvenes que allí se entretienen en músicas, danzas, paseos placenteros y, sobre todo, apacibles cortejos: Pasatiempos de cómicos italianos, Cinco figuras de la Commedia dell’Arte junto a una estatua,

varias pinturas que incluyen a Pierrot con otros personajes en medio de magníficos parques, etc. Curiosamente, excluye el elemento obsceno, tan importante, del retrato de la Commedia dell’Arte, a pesar de utilizarlo, de forma a veces explícita, en otras imágenes de su paraíso terrenal. El mismo paraíso cerrado en sí mismo por los pinceles de Jean Honoré Fragonard: en un par de pinturas sobre las fiestas que organizaba el Regente Felipe de Orleans en los jardines de Saint Cloud, los últimos domingos de septiembre, hace aparecer en una a Colombina sobre un tablado, dirigiéndose al complacido auditorio,

y en la otra a un Pierrot –Pedrolino– niño. Otros pequeños arlequines y pierrots como éste se asomarán a la pintura en los siglos siguientes,

contribuyendo a propagar una imagen de este teatro y de sus personajes sencilla y candorosa, tolerada para todos los públicos:

De un Estudio de Fragonard deriva, por cierto, el Pierrot tocando la mandolina de Daumier,

que es, insistamos, expresión estética y sentimental de una época posterior y no testimonio de la Commedia dell’Arte. Exactamente el mismo tópico que, todavía hace poco más de medio siglo, era capaz de elevar a lo sublime el seductor Tito Schipa cuando entonaba la serenata de Beppe-Arlecchino de 1 Pagliacci de Leoncavallo. Verista pero no verdadero.

Los estilizados trajes de los comediantes italianos aportaban la nota de irrealidad y pintoresquismo que convenía a aquel juego de felicidad. De hecho, Watteau poseía una colección de tales trajes

y gustaba de retratar a sus amigos así disfrazados y en las actitudes apropiadas: Mezzetino (el señor Sirois, como vimos antes), Con traje de Mezzetino (aquí en medio de su familia),

Pierrot-Gilles (¿Carreau, el párroco?), etc.

Igual que el regocijado Mozart cuando contaba por carta, a su padre, como siempre, la pantomima que había organizado con sus cuñados y algunos conocidos: su cuñada era Colombina, su cuñado, Pierrot, Mark, el maestro de baile, Pantalone, el pintor Grassi, el Dottore y él, Wolfgang Amadeus, Arlecchino, por supuesto. Y autor de guión y música. Muestra todo de la importancia enorme del teatro en la sociedad del Antiguo Régimen. ¿No se atrevía el gran Martinelli, el primer Arlecchino famoso, a escribir a la Reina María de Médicis llamándola Comadre Gallina Regina di Galli? Martinelli, como Dalí, se atrevía a seguir siendo Arlequín en la vida real, y la Reina, que además era florentina, le reía las gracias. No como la de Maintenon.

Watteau se muestra realmente devoto de la Commedia dell’Arte, y su cuadro El amor en el Teatro Italiano puede no ser ajeno al hecho de la vuelta de los comediantes italianos decretada por el Regente en 1716, nada más morir Luis XIV.

La verdad es que resulta prácticamente imposible datar sus pinturas. Interpretación nostálgica y dulce, a pesar de la negra máscara, el Arlequín galante ofrece sólo una mirada sentimental y decorativa, pero que tardará dos siglos en extinguirse.

Justamente lo contrario que Honoré Daumier en su Scapino y Silvestre (o Crispín) de 1863-5, y en sus dos Escenas de comedia (con Scapino y quizá Geronte) de 1858-62.

Aquí vuelven los criados pícaros, hábiles en torcer las voluntades y el curso de los acontecimientos con su palabrería mentirosa. Cualidad tan contraria a las personalidades de Watteau y del propio Daumier, franceses los dos pero muy poco aficionados a la palabre, y que tanto se presta a la caricatura expresiva de éste. Caricatura pero no censura. Su censura queda para los trapaceros de verdad, los de la realidad, no para los del teatro: para magistrados y abogados, para esos leguleyos de despiadado histrionismo, que se revisten de hipocresía y dignidad.

Cuando Daumier retrata a Arpagón, Geronte, Scapino, Matamoros, Leandro, Dorina y al Doctor Diafoirus en su Grupo de cómicos de medio cuerpo, la Commedia dell’Arte hacía mucho que estaba muerta o, cuando menos, dormía el sueño de Julieta. Sólo ligeros recuerdos sobrevivían en las pantomimas inglesas, francesas y napolitanas, basadas en unos desnaturalizados Arlequín, Pierrot y Polichinela respectivamente. Ya poco quedaba de ella cuando su venerado Goya, en 1793, había pintado sobre hojalata los Cómicos ambulantes,

que, junto a otros personajes identificables, como el propio Arlequín, sobre un tablado, incluye lo que parece un capitano enano (enano acondroplásico). Se trataba de una de esas pantomimas de cómicos de la legua, que fueron la forma popular más corriente de su degeneración. Scapino viene a la pintura de Daumier en el tiempo libre que le deja su trabajo alimenticio de ilustrador, en cuanto personaje del teatro francés; seguramente a partir de Les fourberies de Scapin, de Molière:

pero, ¿qué diablos iba a hacer a esa galera?

Cobra vida en el escenario, extrañamente, sombreado y coloreado por la luz baja de las candilejas, esa misma luz espesa y turbia que luego encenderán Degas y Toulouse-Lautrec. En cambio, el tema de los titiriteros es cosa distinta. El compasivo republicano pudo interesarse por ellos a partir de la cruel prohibición de 1853, cuando la dictadura de Luis Napoleón los declaró vagos y maleantes. Pero aún tienen menos que ver con la Commedia dell’Arte.

Este mundo del teatro, del que Daumier fue cronista por medio de sus litografías para la prensa, el mundo del espectáculo en general, será fuente de inspiración también para el mencionado Degas. Edgar Degas ha dejado media docena de preciosos dibujos al pastel con Arlequín como protagonista, solo, con Colombina o con otras figuras.

Seguramente datan de las representaciones que tuvieron lugar en la Opera de París en 1886 del Ballet Les jumeaux de Bergame (Bérgamo, claro está, patria de Arlequín). Una bailarina encarnó a Colombina y otra a Arlequín. Como es lógico, interesaron a Degas.

Los antiguos criados, decididamente, seguían suplantando a los tiernos innamorati de la Commedia dell’Arte. Era la época en que el parnasiano Albert Giraud escribía los poemas del Pierrot lunaire, payaso lunático y enamorado hasta enfermar, que tres décadas más tarde iban a dar pie al Sprechgesang atonal del compositor, y pintor también, Arnold Schoenberg, verdadero sueño, pórtico de la música del siglo XX. Iniciando un paso de baile se habían asomado Arlequín y Colombina a una pequeña pintura de 1861 del jovencísimo Auguste Renoir que no consigo localizar. Recuerdo que Arlequín, auténtico amoroso también, requebraba a su compañera en un ambiente vaporoso y colorista que revivía el mundo perdido de Fragonard y Watteau. Renoir nació rococó a la pintura y murió rococó, por más que en medio se creyera impresionista.

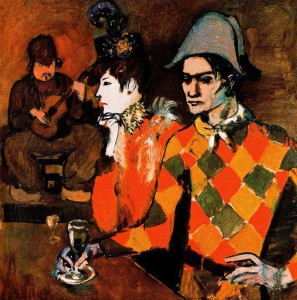

Los pasteles de Degas fascinaron más adelante a Picasso, que pronto hizo de Arlequín uno de sus motivos recurrentes. No se trata de una contribución del pintor español a la recuperación de la Commedia dell’Arte, entonces todavía en manos de estudiosos que rescataban colecciones de guiones, los canovacci de someras indicaciones argumentales, cartas escritas por los comediantes, grabados y otros documentos. El tema de Arlequín aparece en Picasso en 1901, al comienzo de su época azul, en un bonito cuadro todavía modernista, y se hace muy frecuente entre los años 1904 y 1906,

época en la que frecuentaba a los artistas del Cirque Médrano, establecido por entonces en Montmartre. En Arlequín a caballo,

Familia de acróbatas con mono,

Familia de saltimbanquis,

etc. Arlequín aparece solo,

con su familia o con otros personajes de la farándula, nunca actuando, sino fuera de escena, en la intimidad, muchas veces ensimismado, triste. Envejecido prematuramente, ha perdido su característica vitalidad acabada la función. Ya no existía sobre la tierra la estirpe de Martinelli.

Arlequín era en aquella época, hay que recordarlo, una imagen poco menos que folklórica, apta para decorar cajas de bombones o juegos de café,

exactamente igual que el popularísimo y muy reproducido cuadro de Millet, El Angelus, cuyo aspecto Dalí califica de miserable, tranquilo, insípido, imbécil, insignificante, estereotipado, convencional al límite. Los fotógrafos disponían en su estudio del disfraz de Arlequín, o del de Pierrot, porque era muy gracioso retratarse así. En cambio Dalí fue el único que tuvo un disfraz de Angelus de Millet.

La mirada azul, y luego rosa, que envuelve a los arlequines de Pablo Picasso, como a sus ciegos, mendigos y músicos callejeros, transmite conmiseración. De hecho se suma al tópico de Ridi, Pagliaccio! Aunque también haya complacencia en el elegante patetismo de las posturas, en su delgadez, en su conmovedora vulnerabilidad, en la ingenuidad del traje de rombos, es imposible sustraerse a la opinión de Alberto Moravia sobre que el auténtico tema de estas pinturas está en sus relaciones internas, entre las líneas, masas y colores. Que Picasso pinta una vez más lo ya pintado, como pintará también la Tauromaquia y Las Meninas, que no le interesa tanto ese objeto como la forma de ese objeto, que se aleja de la realidad en un manierismo monocromo que no es sino el manierismo del arte contemporáneo. Arte en torno al Arte.

Más dado todavía que lo normal en su gremio a autorretratarse (se detecta su autorretrato incluso en Las Señoritas de Aviñón), Picasso se identifica explícitamente con Arlequín, ese payaso sincero y atolondrado, incapaz de retener en su pensamiento más de una idea, que pasa fácilmente del llanto a la risa, deslenguado, inmoral pero no depravado, primario, con más de niño que de cínico, según se había ido alterando su recuerdo. Así aparece en su Autorretrato como Arlequín en un café. Le seduce un candor que evidentemente ya no posee, pero del que conserva esa mirada frontal y descarada, sin censura, esa mirada salvaje, tan abierta que enseña permanentemente el blanco de la córnea todo alrededor del iris.

Con su aguada La muerte de Arlequín, de 1906, abandona por un tiempo el tema.

Cuando vuelve a él lo relega a un segundo plano en beneficio de unas formas cada vez más protagónicas.

La familia de los arlequines, de 1908, casi prescinde del color y acentúa la simplificación de las formas llevando la abstracción mucho más lejos, en la línea de Cézanne (que también en su momento había pintado arlequines y pierrots).

En su Arlequín de 1915, ya propiamente cubista (sintético), encontramos por fin el movimiento, tan ausente de las representaciones modernas, por más que fuera consustancial a tan acrobático personaje.

En realidad se trata más bien de la oscilación mecánica de una figura totalmente rígida. Pero tiene importancia porque son en esa época varios los estudios preparatorios en los que Picasso buscó este efecto, insinuando incluso otra figura, pareja para un paso de baile. Estaba además trazando el camino que le había de llevar a esa culminación del cubismo sintético que son las dos versiones de los Tres músicos de 1921. Reconocemos en ellos a Arlequín, Polichinela y un fraile.

En todo caso, Arlequín se está convirtiendo ahora en algo que equivale a una botella, un periódico o la guitarra que lleva tantas veces. Es decir, una forma reconocible, un maniquí a rombos útil para la confección de una obra de arte que no quiere ser pura abstracción. Así ocurre también en Juan Gris, que dibuja en 1917, modela en yeso en 1918, recorta en metal en 1923 y pinta al óleo durante todos esos años una buena serie de arlequines y pierrots.

Los primeros pertenecen a la mejor época del artista, a su depuradísimo cubismo sintético, de un buen gusto proverbial, en el que los planos, de contornos suavemente curvados, encajan de la manera más armónica, y los objetos son expuestos de una forma resumida y limpia.

Un colorido serio y elegante refuerza su simplicidad y pulcritud.

A diferencia de Picasso, Gris apenas sobrevivió al cubismo. En los años 20 alumbraba unos gordos arlequines y pierrots melancólicos, flojos y con opulentos ropajes: El Pierrot, Dos Pierrots, uno de ellos niño, como el de Fragonard,

ambas obras de 1922, Tres máscaras y Arlequín sentado, de 1923, Pierrot con libro, de 1924,

y Pierrot con guitarra, de 1925. Algunas de estas obras se deben a un encargo que, en plena crisis artística, financiera, y vital había recibido de Diaghilev para su nuevo ballet Les tentations de la Bergère, con música tomada del famoso contrabajista dieciochesco Montéclair, arreglada por Casadesus y con coreografía de Balanchine.

También Picasso participó, como es sabido, en algunos de estos ballets de Diaghilev, e incluso pisó algún encargo al perdedor Gris. Y en ocasiones con más arlequines y polichinelas. En 1917 había hecho los decorados y figurines de ambiente circense de Parade, con música de Satie, en los que volvía a la atmósfera anterior a su etapa cubista. Y en 1920 para Pulcinella,

con música de Strawinsky, a partir, esta vez sí, de un canovaccio manuscrito del siglo XVIII recién descubierto en el que aparecía un episodio de la Commedia dell’Arte, titulado I quattro Pulcinella somiglianti. Uno de aquellos espectáculos con varios polichinelas. Con estos ballets Arlequín recuperaba alegría y, sobre todo, la movilidad que le venía negando la pintura, hecha excepción del Carnaval de Arlequín, de 1924-5, de Joan Miró. El más surrealista de todos nosotros, dijo Breton (Palabra de Dios).

Por fin se le devolvía a un escenario festivo, luminoso, en una composición llena de la vitalidad olvidada tanto tiempo, de ritmo y dinamismo. Arlequín puede ser un monigote chiquitito al que no le caben los rombos y que casi no tiene ni forma, pero también es todo el cuadro.

En 1923 Picasso desempolvó una vez más el traje de Arlequín que le habían regalado y que, como Watteau, guardaba en el baúl, y pintó una nueva serie de arlequines distintos de los anteriores, algo más realistas, rotundos, inactivos, eso sí, y más parecidos a como ve las cosas casi todo el mundo, que dice su amiga Gertrude Stein. Entre ellos el Arlequín ante el espejo.

Es una época un tanto neoclásica, de una calma extraña… Después, Arlequín y sus compañeros empiezan a quedarse atrás. Criaturas de un mundo nostálgico y decorativo, mixtificado casi desde su aparición en la pintura, se van desvaneciendo como tantas otras a medida que el arte del siglo XX se desprende del pasado, suelta toda tradición como insoportable lastre y, perdido el contacto con la tierra donde creció, emprende su vuelo de Ícaro.

Cuánto conviene el trajecito de rombos, festivo y plano como una carta de la baraja, al encantador Pablo, apoyado en una butaca, retrato de 1924, rococó donde los haya. ¿No había hecho lo mismo Renoir con su pequeño Jean, el futuro autor de La Gran Ilusión, en el Pierrot blanco de 1901?

En 1923 Picasso pintó a su amigo, el pintor catalán Jacinto Salvadó. Lo retrató todavía, claro está, vestido de Arlequín.

O Colombina, il tenero fido Arlecchin…