# » Archivos de barroco

- 06/05/2014 - 20:19

- Autor: Miguel Etayo

- No hay comentarios

- Colaboraciones, Ver y sentir

- arte, barroco, cuadernos de viaje, dibujo, estampa, francia, giverny, gótico, museos, paris, rouen, vernon

Cuaderno de Vernon

Abril de 2014: Vernon, Giverny, Rouen y París

Los pueblos de esta Normandía interior se nos antojan ante todo, según nos salen al paso por la carretera que nos trae de París, pueblos franceses. ¡Cuánto se parece a sí misma la Francia rural! Cuánto se reitera, se conserva y amortiza mientras no se caiga a pedazos. No parece llamarle la vanidad de ostentar novedades, valora lo que heredó, ni siquiera enfosca las fachadas porque son antiguas y prefiere que se note.

Que las casas viejas, gastados cascarones, siguen siendo hogares lo proclaman a primera vista las flores que las adornan. Retenemos al pasar el retrato vivo de cuerpo entero o de busto de alguien que sale por una puerta o se acoda a una ventana, los mismos marcos que usaron cada día sus antepasados de varias generaciones.

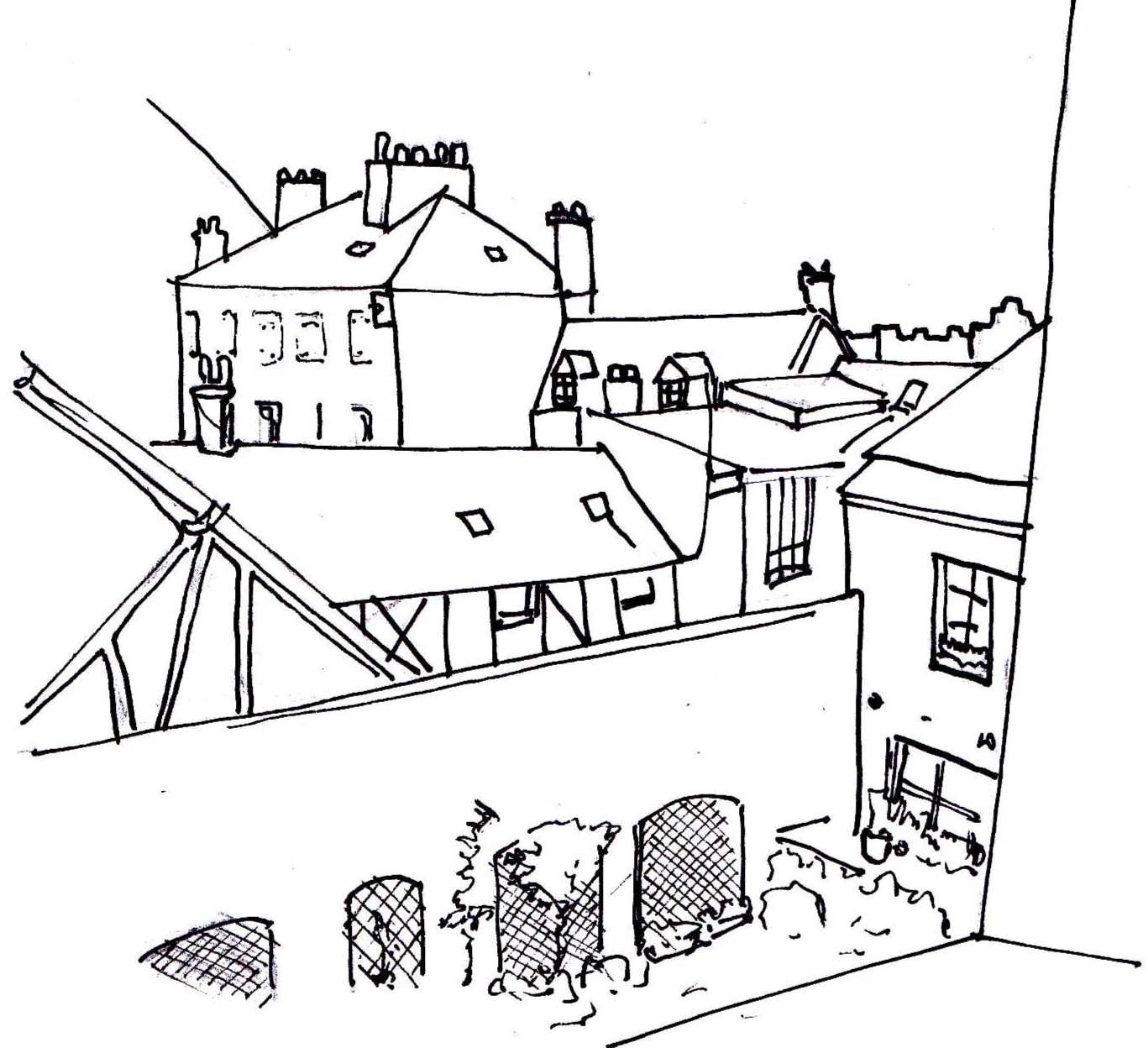

De madrugada, cuando todavía no ha empezado a clarear, ya se oye el canto de los pájaros más allá de los tejados de Vernon. Entra frío y olor a hierba cortada por la ventana abierta de par en par y se deja ver el destello lejano de tres o cuatro estrellas microscópicas.

La habitación del hotel es cuadrada y simple, con unos pocos muebles baratos, pero un par de láminas de las Ninfeas de Monet nos asoman al estanque de Giverny donde florecen los nenúfares, alegre flotilla empavesada sobre aguas oscuras, eclosión de blancos y rosas en la laca insondable de una poesía oriental. Según una inscripción colocada tras el mostrador de la recepción, aquí se alojó muchas veces Balzac, en esta antigua Hostería del sol de oro, hoy Hotel Normandy, escrito a la inglesa como para los turistas de la otra orilla del canal, como para las tropas del desembarco. Bien está el letrero porque nada sugiere hoy el paso del novelista por este establecimiento, tantas veces reformado. Francia rinde culto a sus ancestros con la piedad de una antigua familia china.

El casco histórico de Rouen se inclina hacia el río, que atraviesan nada menos que seis puentes, todos nuevos, cada uno con el nombre de un ilustre personaje local, como está mandado. También es reciente buena parte de las casas de su casco histórico, aunque muchas sean facsímiles de las antiguas. Cosas de la guerra.

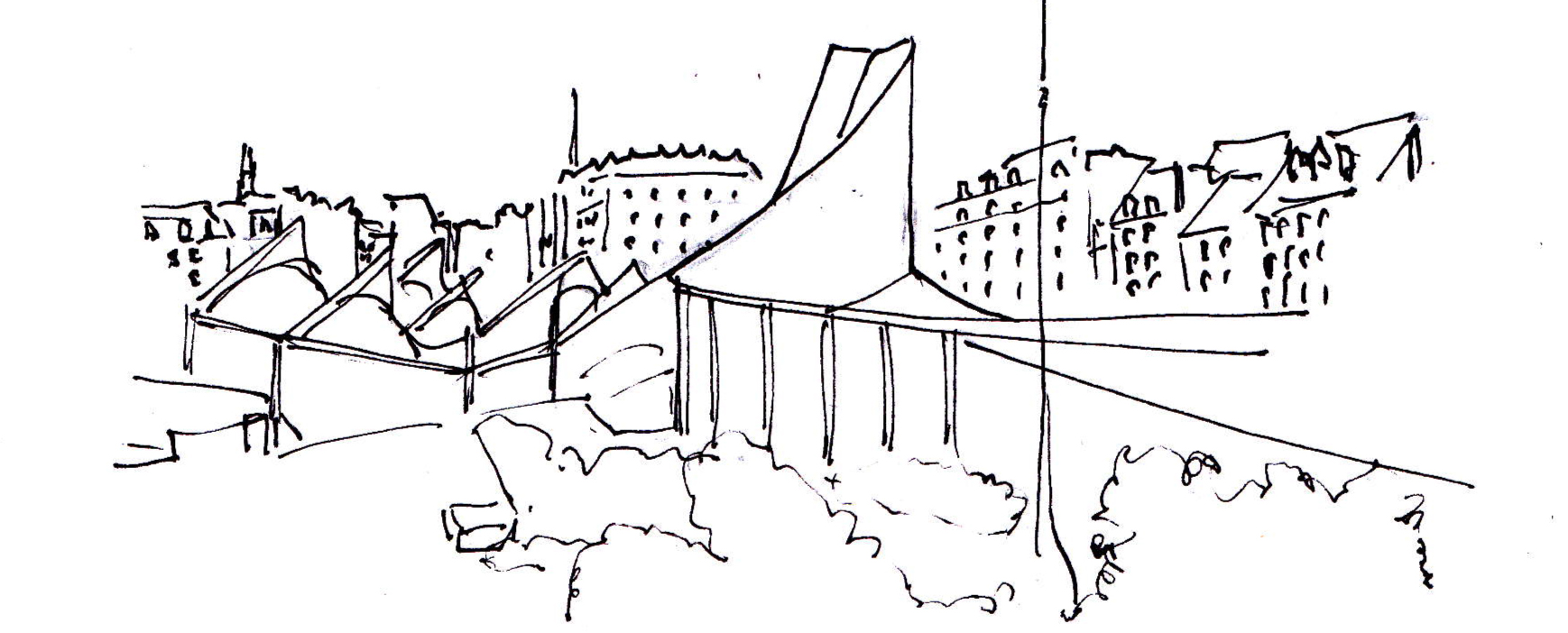

La nueva iglesia de Santa Juana de Arco, con sus volúmenes de carpa de circo, acampa con aires de provisionalidad en medio de la plaza del mercado. Aunque por dentro es un agradable salón de actos iluminado por hermosas vidrieras renacentistas salvadas a tiempo, por fuera empieza a quedarse más vieja que las empingorotadas iglesias de piedra blanca de la ciudad, tan altas y bien plantadas, tan enjaezadas y altivas como damas de antaño. El gran reloj del siglo XIV reluce armado de punta en blanco como para el torneo, caballero en un arco que vuela de lado a lado de la calle. Parece que no quieran estas calles de Rouen, con sus hileras de casas que enseñan el entramado de madera y exhiben tallas góticas en los quicios, con sus talleres de luthier y sus tiendas de anticuario, enterarse de la fecha del calendario; parece que se finjan enfermas de nostalgia mimando los gestos y las galas de ayer. Riman sus fachadas, que ceden y se abomban, con aquellas redondas cocas que subían y bajaban el Sena, cargadas de mercancías. Todavía hoy es Rouen el principal puerto fluvial de Francia, con lo que sus remilgos medievales no deben engañar a nadie. Se la ve animada y activa, como lo fue siempre, próspera y tan de nuestro tiempo como la mugre petroquímica que maquilla hoy impropiamente de negro el rostro de sus bellezas góticas y cambia por carbones las perlas y cristales de sus vestidos recamados. Medio siglo llevan recomponiendo aquellos esplendores, que son algo así como las joyas de la familia: acaban de terminar la fachada del Palacio de Justicia, gótico-renacentista, tan impecable y adornado de filigranas y calados que sugiere un aristócrata de aquéllos de cuello y puños de holanda.

Tiene Rouen un museo de pintura muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que no está en París. Es demasiado grande, como suelen serlo muchos museos, y exhibe un exceso de pintura francesa, dicho sea sin ánimo de ofender, porque es muy natural. ¿Dónde tenerla sino en museos como éste? Aunque la visita de la mayoría de sus salas sería prescindible, ¿cómo no peregrinar ante la impecable Resurrección del Perugino, ante esa escena del San Bernabé del Veronés, toda belleza, la Flagelación del Caravaggio o el Demócrito de Velázquez, todos ellos tan representativos de sus creadores? Y ya que estamos, reconozcamos cuán gustosamente nos ambientan unas ruinas de Hubert Robert, algún retrato de Ingres, una escena de historia de las mejores de Delacroix, La justicia de Trajano, varias cosas del pintor local Géricault, entre ellas esos muchachos con caballos que parecen revivir los frisos del Partenón, un Corot muy típico y varios cuadros impresionistas conocidos. Por haber hay hasta un par de modiglianis y varias esculturas, que siempre son de mucho efecto en el centro de una sala, sobre todo un Hércules de Puget muy berniniano y un yeso del caballo futurista de Duchamp-Villon.

Alberga todo esto un edificio decimonónico erigido expresamente para ello, que no puede ser más francés ni más museo, ante un agradable square ajardinado.

El Sena desfila solemnemente, anchísimo, con la mirada al frente, pensando ya solo en el mar, partiendo en dos esta tierra conquistada. Ninguna perturbación, ningún gesto ni la menor concesión a lo pintoresco en ésta “la más bella avenida de Francia”, que proclamó Víctor Hugo. Pasa junto a Vernon sin remansarse un momento siquiera para pintar en sus aguas el desgarbado reflejo de su colegiata. ¡Cuántas veces la arquitectura gótica muestra más ingenio que gusto! En la proeza técnica de levantar una gigantesca jaula de piedra que deja colarse la luz del día transfigurada místicamente por las vidrieras pujan la creatividad y la desmesura del espíritu europeo. Semejante revolución estructural ni la soñaron los antiguos pero, desde el punto de vista estético, ¿hay disparate mayor que estas proporciones? La verticalidad que es consustancial a una torre, ¿cómo imponerla a un aula, a una basílica, por esencia apaisadas? El propio arco ojival, que es el resumen de estos principios, con su minimización de los empujes laterales en beneficio de los verticales, ¿acaso no es feo como un arco que se haya quebrado y no hayan acertado a empalmarlo correctamente? ¿A quién puede gustar el aspecto de un arco apuntado, y menos si se prodiga obsesivamente en un edificio que es todo vanos, una caja llena de agujeros? ¿Y qué decir de la decoración?

Tanto se infatuaron aquellos arquitectos de que habían descubierto los secretos para prescindir del muro que se aplicaron a taladrar obsesivamente cada superficie. Si las tracerías más o menos imaginativas llegan a ser decorativas, contenidas en el marco de un rosetón o de un ventanal, ¿a qué viene calar los gabletes, guardapolvos y ménsulas, las cresterías y las agujas? ¿A qué tantas galerías y balaustradas, santos encaramados como apariciones en los lugares más inverosímiles, gárgolas que se despeñan, pináculos erizados contra el cielo, monstruos de mal agüero anidando en torno a la máquina descomunal…? Nunca se torturó tanto la piedra ni nadie la desnaturalizó como aquellos visionarios. No es de extrañar que tales desvaríos no llegaran a cuajar en Italia y que el Renacimiento viniera a restaurar el imperio del buen gusto.

Vernon es un pueblo sin cuestas, absolutamente plano, con planta de capital, tal es la anchura y longitud de muchas de sus calles y plazas, aunque de construcción baja. Lo más notable son algunas viejas casas de hace quinientos años, de entramado oscuro, que se apoyan unas en otras con el aire de ancianas de piernas torcidas a las que cueste mantener la verticalidad.

Hay en medio un donjon imponente, lo que queda del castillo del rey Felipe Augusto, el que amuralló París y mandó levantar el Louvre. Es un robusto cilindro muy parecido al que sirvió de prisión a Juana de Arco en Rouen. Afean el centro dos o tres bloques de viviendas como de ocho pisos, posteriores por desgracia a los bombardeos de los años 40 y 44, el de la Luftwafe y el de los aliados. Tiene mucho comercio, con mercado que llena plaza y avenida los miércoles y los sábados y numerosas tiendas, cervecerías y kebabs. Del otro lado del Sena se ve una elevación del relieve, baja y continua, que escolta el río de cerca, vestida por completo de terciopelo verde de modo que apenas algún leve frunce deja entrever la enagua blanca de su roquedo calizo: fina piedra blanca de Vernon, la que siempre se prefirió para las esculturas y ornamentaciones finas del gótico de la región.

En la orilla de enfrente un piquete de cuatro torres muy juntas, cada una con su casco cónico de pizarra, protege el acceso al valiente puente de piedra que, a sus espaldas, cruzaba otrora el caudaloso Sena.

Allí las hizo formar hasta nueva orden el esforzado Felipe Augusto cuando disputaba esta llanura a Ricardo Corazón de León y nadie les ha dicho todavía que rompan filas, que su guardia ya no es necesaria, que solo aguantan entre las aguas los muñones de cuatro o cinco de los innumerables pilares de aquel puente larguísimo. Un viejo molino duerme encaramado en el tramo más próximo a aquella orilla. Melancolía del puente roto, añoranza de la orilla opuesta; Vernon, villa hace tantos años inalcanzable, que navega sobre el río, utopía ensimismada…

La carretera cruza hoy por un puente de vuelo muy largo, sobre dos pilares. Desde aquel lado se puede llegar a Giverny por una pista peatonal que va paralela al río. Jalonan el paseo coquetas villas con jardines que florecen al sol. Al llegar nos recibe, acostada en la ladera, una pequeña iglesia, parcialmente románica, con su cementerio detrás donde está entre otras la tumba de Monet y la de unos aviadores británicos, tripulantes de un bombardero Lancaster derribado el año 44.

Alguien acababa de dejar la fotografía de aquella tripulación sobre la losa, con un guijarro en cada esquina: siete jóvenes de uniforme muy sonrientes, de una época en que todos se retrataban más felices que nosotros. Hay un par de hoteles muy sencillos, de la época de Monet y sus amigos, algunas terrazas agradables para comer y galerías abiertas en cocheras y viviendas, donde comprar cuadritos y esculturas. Merece la pena trepar un poco, ladera arriba, y almorzar sobre un prado, como los buenos impresionistas, dominando el ancho y suave valle, todo verde salvo las parcelas dedicadas al cultivo de colza, que dibujan en el llano rectángulos y trapecios amarillos.

La casa de Monet es una de las viviendas más agradables que se puedan conocer. Tiene solo la planta baja y un piso, y es larga y estrecha como una galería, de manera que varias piezas dan a la vez a la fachada del jardín y a la opuesta.

Es clara y acogedora y se conserva completamente amueblada y decorada. Llama la atención la gran cantidad de estampas japonesas que adornan las paredes. El jardín está dividido en dos por una calle. Ante la casa forma un rectángulo enorme organizado como una parrilla donde millares de flores se abren al sol, tantas y tan variadas que no se acierta a entender con qué criterio se hayan combinado. Está muy bien cuidado y resulta más bello tramo a tramo, dado el exceso de colores. Diríase un vivero. Más allá está el jardín japonés con su estanque sinuoso, sus sombras y reflejos y el puente de madera. Solo faltan los nenúfares; ya se ve que hemos llegado en la estación equivocada. Dada la atracción que suscita todo esto, debiera desviarse la carretera que cruza al lado, porque el ruido de los coches estropea la banda sonora, que es muy importante en un escenario semejante. ¿Alguna vez nos libraremos del ruido del tráfico? Casa y jardín expresan el gozo sensual de la vida; todo está preparado para recibir el equipo de rodaje de Jean Renoir con ganas de francachela y una historia sonriente en el guión.

Unos bajos pabellones que se abren a dos patios desiguales cobijan hace muchos años el colegio César Lemaître (que fue un maestro, haciendo honor a su apellido) de Vernon. La parte más antigua data de la Tercera Répública, levantada en ladrillo oscuro con algunos sillares de caliza engastados en dinteles y arcos rebajados, y con tejados de 45 grados de inclinación, que son los que se llevan aquí. Como ampliación se adosaron algunos cubos de cemento “funcionales” en los años 60. Un siglo largo de escuela pública, gratuita, obligatoria y laica en tan austero conjunto, una adusta arquitectura a la que siguen dando vida el alegre rebaño de niños que irrumpe cada día por los patios, unos cuantos profesores muy educados y cordiales, el serio y hospitalario Principal y el comunicativo cocinero que lleva la cantina escolar.

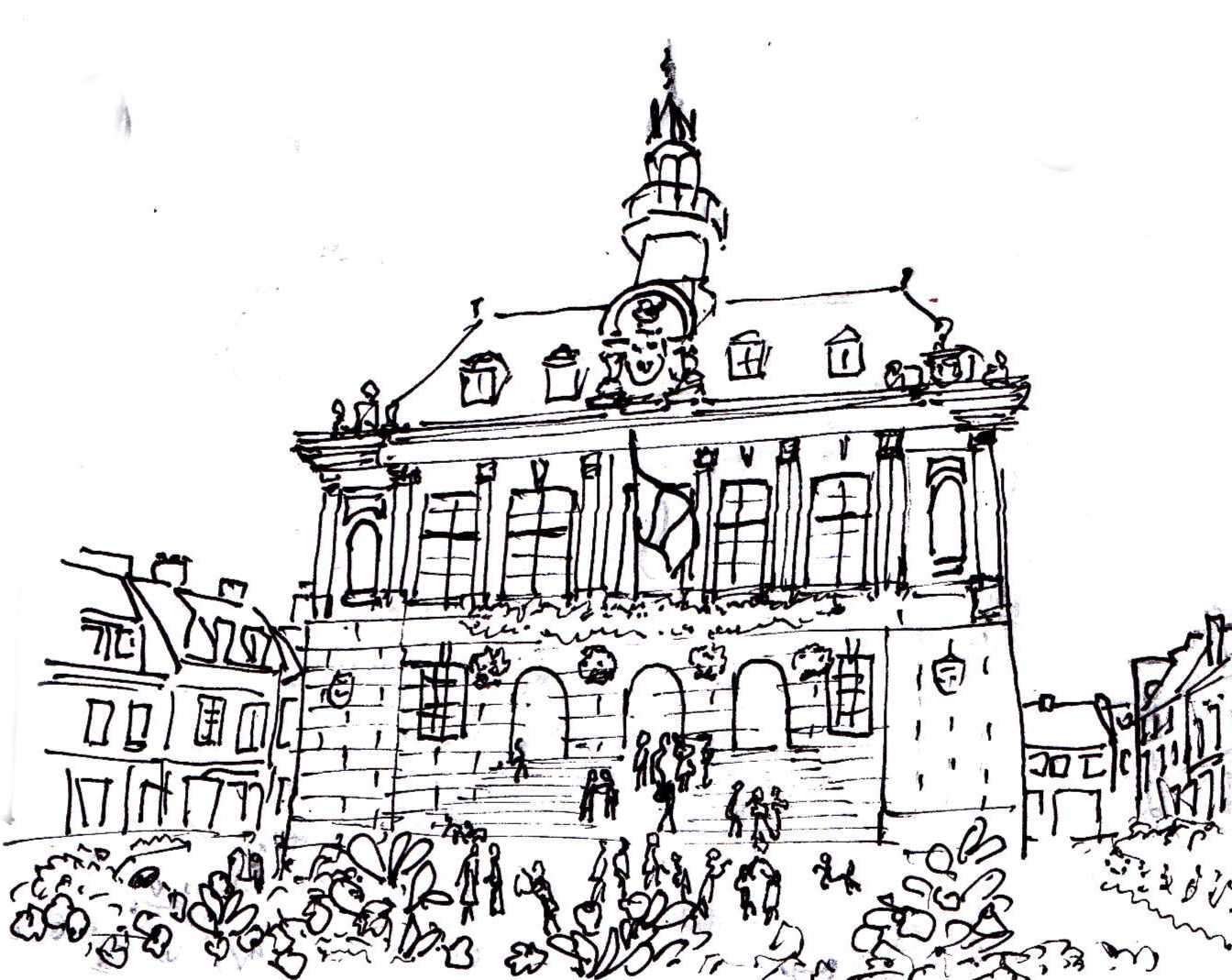

En la escalinata de la alcaldía de Vernon, que es en cambio masiva y pretenciosa, neobarroca nada menos, los nuevos concejales se hacen fotos en traje de domingo y con la banda tricolor cruzada sobre el pecho. Son un grupo de padres y madres de familia con sus niños, muy sonrientes el día de su fiesta, la constitución del nuevo ayuntamiento: para algo han obtenido el 45% de los votos aunque hoy ya no haya curiosos en la plaza ni nadie les haga caso. Desde abajo llaman la atención los altísimos ventanales de la planta noble, que mira por encima del hombro las casas del contorno y se enfrenta de igual a igual a la colegiata. Debe ser verdaderamente palaciega, toda una proclamación del concepto que de tan ilustre institución se tenía a finales del siglo XIX. Unos días más tarde resulta que nos reciben en esa sala magnífica, la de las bodas, con frescos en los techos (serán más bien lienzos pegados). Se pronuncian discursos europeístas, se hacen protestas de amor a la juventud, se ofrecen cestas con regalos gastronómicos a los profesores responsables de los alumnos italianos, alemanes y españoles de intercambio y se sirven sidras y refrescos según la edad. El nuevo alcalde, gaullista por supuesto, no tiene más que 28 años y exhibe el trato desenvuelto y cordialísimo de un ministro de asuntos exteriores. ¿Sigue estando entre la escuela y la alcaldía el ADN de un país identificado con toda naturalidad consigo mismo y con su forma de Estado?

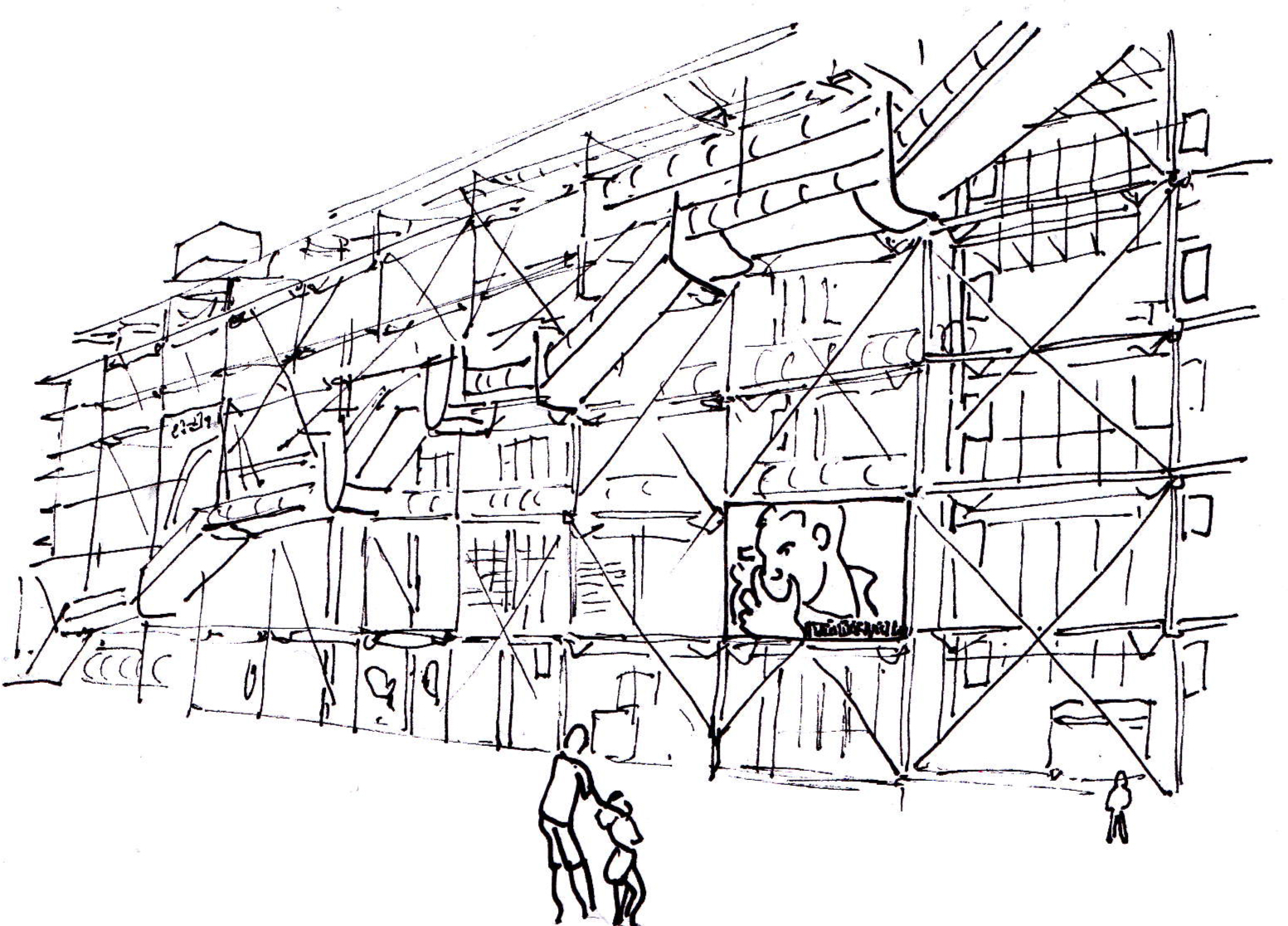

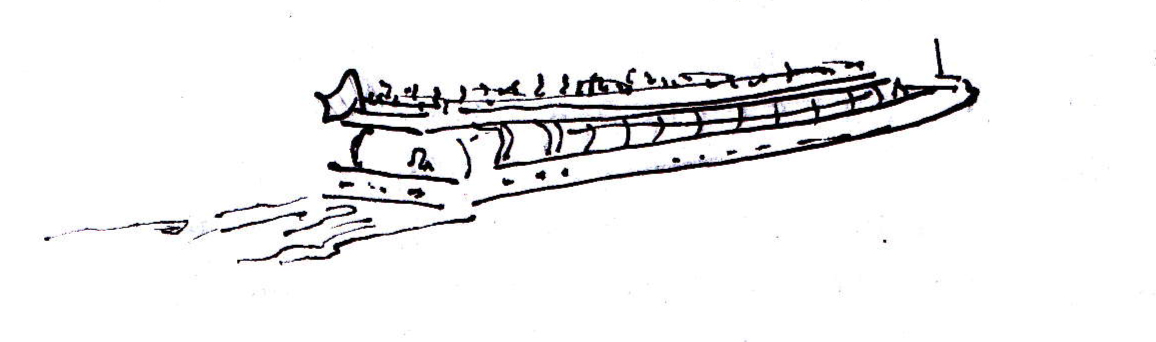

El Centro Pompidou es un templo gótico. Que el interior sea totalmente diáfano y se envuelva en cristal justifica sacar al exterior las estructuras portantes, el andamiaje de un edificio en construcción, exactamente lo mismo que todo el lío de estribos y arbotantes que rodea la catedral de Notre-Dame, que allá abajo, junto al río, parece el casco de un navío todavía sin rematar por los carpinteros de ribera.

No hay gárgolas en el Pompidou, ni santos ni galería de reyes, pero sí un bárbaro horror vacui que disimula la ausencia de fachada, un candoroso alarde de escaleras mecánicas y tuberías de distintos colores, para que se vean más, un color para cada contenido, ya sea agua potable, aire, gas, corriente eléctrica, calefacción, ¿también los desagües?… Cuando visitamos la exposición de Cartier-Bresson nos encontramos con que han tenido que crear, dentro de aquella gran urna transparente, el simulacro de un edificio: resulta que no hay nada mejor que las paredes para exponer fotografías. Cartier-Bresson es al principio surrealista, a menudo metafísico, es dadá, expresionista -¿quién no en el siglo XX?-, le llama la geometría, coquetea con lo mismo con la abstracción que con el realismo socialista… Todo lo conoce y lo ha hecho suyo. Es un pintor de vanguardia que entiende que ya no tiene sentido pintar. Sus fotografías combinan la construcción de una composición y la violencia de un disparo, la sabiduría y la paciencia pero también la audacia y la puntería del buen cazador. Cartier-Bresson y el Centro Pompidou: ¡qué contraste entre los medios y los resultados! Misterio del Arte.

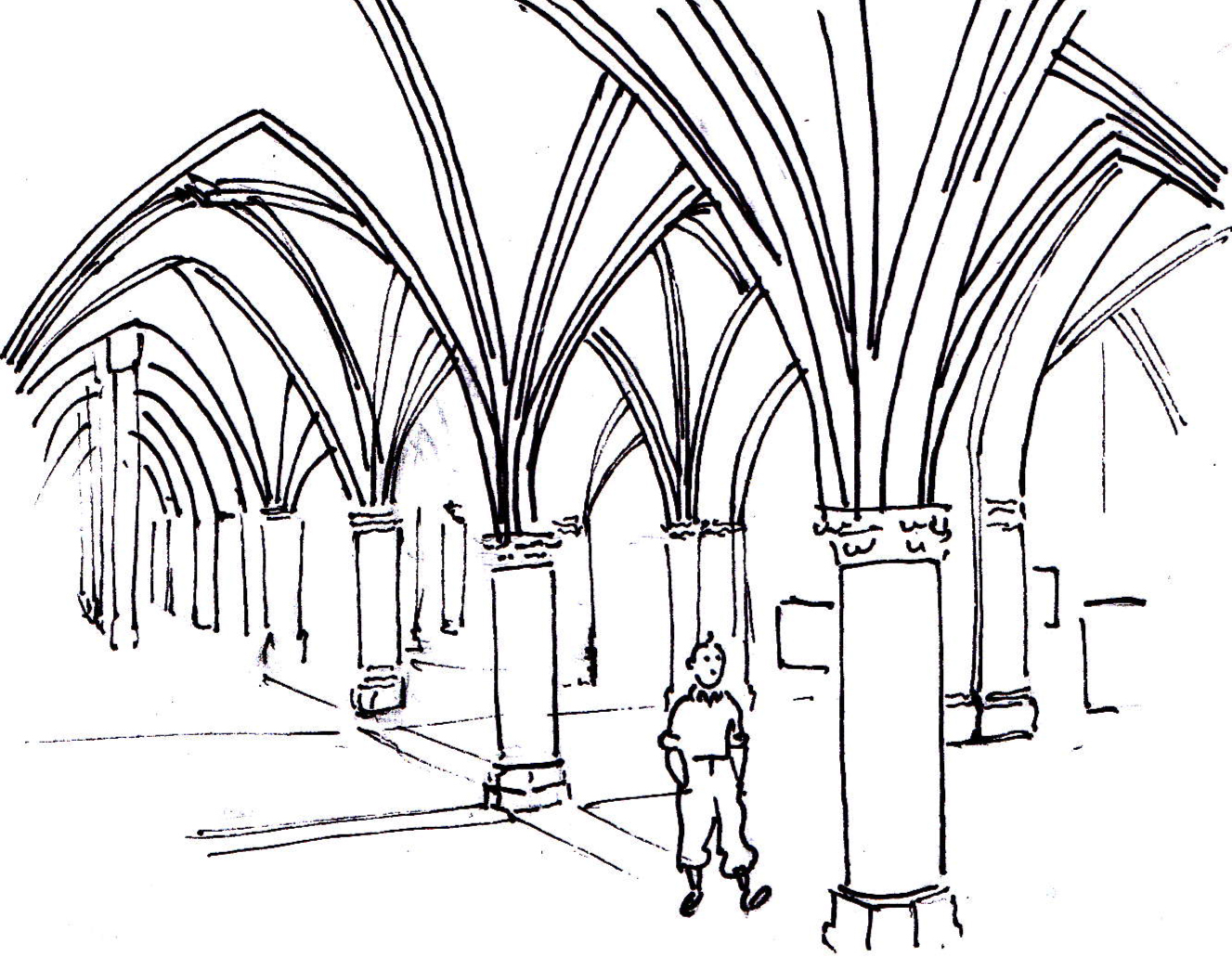

Es difícil creerse, cuando se entra en la Conciergerie, que nos vayamos a encontrar todavía, allí embutidas, algunas espléndidas salas góticas del desaparecido palacio real, que lo fue hasta el siglo XIV, cuando los reyes dejaron la Isla. Pero allí siguen, ahora con el aspecto de criptas oscurecidas y casi abrumadas por todo lo que tienen encima y a su alrededor.

La Sala de los guardias, escenario en su tiempo de concurridos banquetes, es igualita que los sótanos del castillo de Moulinsart donde encierran a Tintín en El secreto del Unicornio. Sobre lo medieval se impone el morbo decimonónico. Aquel dédalo se convirtió casi en un santuario legitimista por aquello de los excesos del Tribunal revolucionario que allí tuvo su sede, la nómina de ilustres condenados que pasaron entre corredores y calabozos sus últimas horas –como aquellos diputados girondinos que emplearon en darse la gran cena la noche anterior a su ajusticiamiento- y, sobre todo, por la figura de la reina-mártir Maria Antonieta. Ahora que hasta los santuarios se convierten en parques temáticos, podemos espiarla en su celda, arrodillada en oración con sus tocas de viuda, como en el peor museo de cera.

Podría decirse que fue el cínico Enrique IV quien empezó a hacer de París una ciudad turística en torno al año 1600. Quería que la capital hablara de él, que fuera su escenario y expresara la grandeza del rey de Francia. Empezó a encargar “intervenciones urbanísticas” como las plazas de los Vosgos (Royale) y Dauphine pero, seguramente, su acierto más trascendental fue el nuevo puente que había de unir la punta de la Isla con ambas orillas, el Pont-Neuf, el primer puente de piedra que no llevaría adosadas casas a ambos lados sino que se pagaría de otra manera, con algún impuesto. Trazó así un estupendo mirador abierto sobre el río y puso la primera panorámica de la ciudad al alcance de todo el mundo y no solo del gremio de Quasimodo. Un punto de vista privilegiado para los parisinos y para los viajeros, que permitía identificar las torres góticas que emergían del apretado caserío y, sobre todo, recorrer con la mirada el avance de la interminable galería del Louvre, el palacio del rey, en busca del apartado palacio de las Tullerías.

Por eso es muy propio que los bateaux-mouche recalen a los pies de su caballo. Desde el río uno asiste a la procesión de los gloriosos monumentos en contrapicado, como la puesta en escena de un manierista italiano. Llenos de empaque, los edificios miran al infinito sin vernos siquiera. Una fila de viviendas encaramadas sobre los muelles se aprieta como puede a los lados de estos colosos que se recortan contra el cielo. La ciudad se adivina tendida detrás de ellos pero no se ve. París leída y proyectada en el cine, París estudiada y monumental, París mitificada, recuerdos del adolescente que no daba abasto ante la que se le venía encima: la columnata de Perrault, el Instituto, la Galería al borde del agua, la estación de Orsay, el pabellón de Flora, el obelisco de la Concordia, el palacio Borbón, el puente de Alejandro III, los palacios de la Exposición de 1900, la cúpula de los Inválidos, la torre Eiffel y vuelta a empezar; ya llega otra vez la Isla, cualquiera de las ventanas del Quai des Orfevres podría ser la del comisario Maigret, la Sainte-Chapelle, Notre-Dame, la isla de San Luis; otra vez de vuelta, el ayuntamiento y su plaza, el Hôtel-Dieu…

Desde el último piso del Centro Pompidou se ven las cosas de otra manera, como quien navega por un mar cubista de tejados grises y distingue aquí y allá, entre el oleaje, lo que semejan otras embarcaciones.

Ahora somos nosotros los que podemos mirar el horizonte. Consideramos de igual a igual la catedral y la cúpula del Panteón, el frágil esqueleto de jirafa de la torre Eiffel o el blanco Sacré-Coeur que, allá lejos, parece plano, como pintado en un telón de ópera. Es como si la mirada hubiera adquirido madurez… Este año no hemos subido a la torre Eiffel. Recuerdo aquella vista como presentada por un científico, tan objetiva, tan analítica y ordenada. La pulcritud del cartógrafo está en cada pieza, la grande como la pequeña, en las relaciones geométricas entre ellas, en la espectacular organización del conjunto, ese tejido opulento. Pero uno se siente ajeno a esa ciudad desnaturalizada, delineada sobre la llanura, donde hasta las colinas se aplanan. ¿Cómo imaginarse viviendo en ella? Un punto de vista desazonante es el del Sacré-Coeur: desde allí arriba es imposible encontrar el menor orden; aquellas vigorosas individualidades se empequeñecen y naufragan anegadas por la urbe sin límites ni horizontes; no se distingue lo grande de lo pequeño porque nada está cerca; no se aprecian líneas ni figuras; todo parece volver a un caos primordial; la obra humana en nada se distingue de la naturaleza… Solo faltaría que, desde la altísima basílica que le hemos erigido, Dios nos viera así.