# » Archivos de maeterlinck

- 14/12/2011 - 19:37

- Autor: Mariano Aguirre

- No hay comentarios

- Colaboraciones, El juglar de Nuestra Señora

- becket, bellini, bibianismo, convencion, correccion politica, culpa y penitencia, debussy, donizetti, elektra melisande y katerina ismailova, fanatismo iconoclasta, ingenuidad, kraus, machismo, madariaga, maeterlinck, melisande, ministerio de igualdad, modernismo, mortier, opera, parnasianismo, pelleas, puccini, shakespeare, simbolismo, teatro real, verdi, violencia de genero

Mélisande, protovíctima de la violencia de «género»

Ayez pitié de l´atmosphère enclose! – Maurice Maeterlinck, “Serres chaudes”

Maeterlinck es simbolista. El simbolismo es reacción artística frente al naturalismo y frente al parnasianismo. El naturalismo exacerba el realismo e, influido fuertemente por el positivismo comtiano, aspira al cientifismo y a la objetividad, llegando incluso a pueriles conclusiones sobre la herencia y la degeneración de toda una capa social. No obstante, qué duda cabe que gracias a los Goncourt y a su “Germinie Lacerteux” se abrió la vía a que el arte se ocupara directamente de los desamparados de la fortuna: proletariado urbano, mineros, servicio doméstico, con todos sus “vicios” de alcoholismo, sexualidad sin afeites ni mojigaterías, vulgaridad y brutalidad inconfesables a los ojos de la moral social, etc. El arte dejó de idealizar, entre otras cosas porque el Ideal, en aquellas circunstancias de miseria social, hubiera sido, cuando menos, ofensivo. El parnasianismo aspira a una poesía y un arte “puros”, formalmente perfectos, ultraclásicos, exentos de todo veneno sentimental; llevar la concepción, proporciones y formas del Partenón al soneto y al mármol, creando así la obra impecable e intachable.

Resumiendo y simplificando: el naturalismo es sociología y el parnasianismo esos intermundos, perfectos y ataráxicos, en que según Epicuro, viven los dioses, indiferentes a las pasiones, gozos y padecimientos del ser mortal.

Al simbolismo (llamado “modernismo” en España: Rubén Darío, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y en la pintura, el a todas luces simbolista español Julio Romero de Torres), frente a lo pulido y geométrico del Parnaso, le interesan la sonoridad, la musicalidad (“De la musique avant toute chose! / Et pour cela préfère l´impair” escribió Verlaine, aunque no se le pueda clasificar como “simbolista” puro) y la curva; frente a lo inmanente y social del naturalismo, el misterio y la mística trascendentes.

El soneto “Correspondances” de Baudelaire es una extraordinaria ilustración de la concepción simbolista del mundo como un bosque mágico donde la intuición (ese “pensamiento que descubre desde el inconsciente”, en palabras de Jung) establece asociaciones intangibles e invisibles, por ser espirituales, entre la divinidad, el hombre, el animal, la planta, los distintos sentidos y el universo todo. Maeterlinck, desde su conocimiento del folklore de cuentos, leyendas y canciones populares, establece en su obra misteriosos vínculos cósmicos dentro de la creación, expresando la simbiosis mística. De ahí que Antonin Artaud declare que el autor belga ha sido “el primero en introducir en la literatura la múltiple riqueza de la subconciencia”. Y Artaud conocía bien, por haber sentido esas dentelladas en sus propias carnes, la inmensidad cósmica y el horror sideral, ante los cuales todo queda no sólo relativizado, sino que se aparece insignificante. De ahí también que los surrealistas saludaran a Maurice Maeterlinck como un precursor en buena medida.

Misterio. Inquietud metafísica ante lo desconocido insondable. Angustia ante la inmensidad exterior: el universo; mas también ante la inmensidad interior: el mundo onírico asentado en el apabullante inconsciente, siempre esquivo y tantas veces aterrador. Por ello, pertinentemente se verá en su desoladora obra “Los ciegos” un claro precedente del “Esperando a Godot” de Beckett, el drama más importante del siglo XX, comparable a Shakespeare, en palabras de Peter Brook, por ser, entre otras cosas, el mejor exponente teatral de lo absurdo de nuestra condición.

Mas volvamos al simbolismo y al Maeterlinck más genuino. Su primera colección de poemas “Serres chaudes” (“Invernaderos calientes”) recrea un mundo sonámbulo y fantasmagórico, vegetal, torpemente vegetal, lento, demasiado húmedo, viscoso, opresivo, cerrado, consumidor vampírico de oxígeno que va reduciendo a las personas a la condición de plantas soñolientas envueltas en un vaho inextricable. Aislamiento protector y tóxico a la par. Hermetismo. Silencio. Tiempo detenido y prisionero. “Mon Dieu! mon Dieu! Quand aurons-nous la pluie / Et la neige et le vent dans la serre?”

El invernadero tiene asimismo bastante de ciénaga. De las aguas corrompidas y pantanosas, de su cieno surge el monstruo, un ser horripilante y sanguinario, pero físico, carnal; en el invernadero surgen monstruos psíquicos mucho más dañinos: las cavilaciones, las obsesiones, el remordimiento, la bilis negra, que van royendo el alma.

Mundo vegetal y mundo acuático. Puro misterio. Maeterlinck se manifiesta también en los fondos submarinos de Yves Tanguy –mar y plantas- y en el “Ondine” de Giraudoux –agua opaca y profunda en río que pandea-.

Maeterlinck buscará siempre en la poesía, el teatro y la prosa, la expresión de lo mistérico, lo inefable y lo inaudito, esto es lo religioso en el sentido más lato del término. Para ello -y expresándonos con términos de lingüística moderna-, convencido como está Maeterlinck de lo desesperadamente denotativo del lenguaje, asumirá el papel de un mago que, tras de esa superficie “objetiva”, descubre lo connotativo, esto es la posibilidad sugestivamente evocadora de asociaciones insospechadas que revelen lo oculto y la verdad inconsciente de las cosas y del mundo. Reverberaciones, ecos y resonancias de la profundidad de las palabras que Maeterlinck zahonda como un zahorí en busca del venero oculto y subterráneo que cobijan en sus entrañas. Traspasar las puertas visibles de las palabras y de la percepción para acceder y penetrar en lo invisible, como un William Blake.

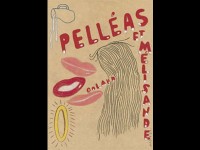

“Pelléas et Mélisande”, tanto la obra de teatro como la ópera de Debussy con un libreto que es el texto teatral de aquélla íntegro: argumento deliberadamente escueto, insignificante; carencia de acontecimientos o sucesos como tales, esto es acción inexistente, inmovilidad; universos onírico y por tanto irrealidad y distorsión de los parámetros espacio-temporales de la vigilia; como corolario de lo anterior, ambiente inquietante, denso, extraño, donde todo es símbolo y metáfora; también como consecuencia del onirismo, unos diálogos peculiares y un tanto lacónicos que participan del mundo irracional de la locura o, cuando menos, del desvarío; una amenaza sorda, indiscernible, permanente, pesando como una losa sobre el lugar y los personajes y que no sería en definitiva más que lo ominoso metafísico. Cuesta mucho respirar. Falta el aire. Diríase que los personajes, y con ellos la naturaleza toda, jadean constantemente, anunciando así su disolución final. Uno, lector o espectador de teatro o de ópera, cree ver lo violáceo apoderándose poco a poco de los labios de hombres y mujeres, ahogándose, asfixiándose desde que se levanta el telón en el agua prieta y oscura de sus zozobras y de su dolor vital sin una causa precisa. Sufren, pues viven. Eso es misterio. Y así no hay en los personajes penetración psicológica tradicional. No, lo que se da en ellos es desazón y miedo, pero del orden metafísico. Y, como un tóxico que penetrara por los poros e invadiera los pulmones, una ponzoña que todo lo impregnara, al cabo, la Muerte. (En definitiva un mundo muy wagneriano también si pensamos sobre todo en el “Tristan und Isolde”).

Oigamos al propio Maeterlinck opinando sobre el teatro: “(el poeta dramático se propone) llevar a la vida real la idea que posee de lo desconocido… esos principios infinitos… que llenan el universo”; “toda obra maestra es un símbolo… y el símbolo no tolera jamás la presencia activa del hombre (habla del auténtico símbolo, que es inconsciente, no racional o voluntario, y del cual por tanto el hombre es pasivo)”; “(incluso) cabría quizá apartar por completo al ser vivo del escenario”. Por todo ello, porque ambiciona la restitución de la “densidad mística” al arte, porque aspira a dotar el teatro de “esa nube de cimas, (de) esa corriente de infinito”, “de esa intuición” que desapareciera con el ocaso de la tragedia clásica; porque para él es inconcebible un teatro sin auténtica profundidad, sin lo que él llama “principio invisible”; por todo ello, digo, Maeterlinck se mostrará molesto con el gran teatro clásico francés, el de las tres unidades aristotélicas, y es que, claro está, se halla mucho más próximo a nuestro Calderón de los Autos Sacramentales o al Shakespeare fantástico de “La tempestad” o al Shakespeare mágico de “Cuento de invierno” y también al sombrío y misterioso Shakespeare de “Macbeth” y de “Hamlet”, con todos sus prodigios y sus horrores varios.

Las formas legendarias y del folklore popular e infantil, con sus paisajes (bosques al acecho, mares inabarcables, lagos insondables), su arquitectura (el castillo macizo y ceñudo, el laberinto interno o externo y vegetal), sus personajes arquetípicos (hadas, niñera, príncipe, princesa, rey y reina, representaciones oníricas de hijos y padres respectivamente), otorgan a Maeterlinck el marco formal de su teatro y ello, repitámoslo, porque es el más adecuado para el misterio… ¡Cómo recuerda todo ello a, por ejemplo, un Novalis, ¿no es bien cierto? Y es que el simbolismo es epígono del romanticismo.

¿Cuál es el argumento de “Pelléas et Mélisande”? Un país imaginario, más germánico que celta (Maeterlinck es un apasionado de los hermanos Grimm), que es un reino con un rey muy viejo, Arkel; un hijo cuyo nombre se desconoce y a cuya presencia se alude, pero que nunca hace acto de presencia y que está enfermo, tanto que se teme por su vida; la mujer de éste y por tanto nuera de Arkel, Geneviève; dos nietos: Golaud, el primogénito, que es viudo y padre de un niño y Pelléas, el benjamín; Yniold, hijo de Golaud y biznieto de Arkel. Arkel es bondadoso, caritativo y empático (“Moi, si j´étais Dieu, j´aurais pitié du coeur des hommes”, llega a decir), mas viejo en demasía y por ello carece de energía y se ve condenado a ser resignado espectador del sufrimiento y desgracias de quienes le rodean, dada su incapacidad para actuar y reaccionar. Además está casi ciego; es un inválido. Su hijo, como ya se ha dicho, está casi desahuciado. Su nuera es más una comparsa que una auténtica protagonista. Su nieto mayor, Golaud, es un ser desgraciado, tenso, saturnino. Su nieto más joven, Pelléas, es un ser débil, desmazalado, indeciso. El biznieto es un niño que uno intuye enfermizo y asustadizo.

El reino, como el rey y como su hijo, está envejecido y debilitado. Es una abrumada “Tierra Guasta” de cuento o de libro de caballerías en que el hambre mata a los campesinos o los reduce a mendigos trapajosos. Es tan desolado el reino que uno se pregunta dónde se encuentran los criados y sirvientes de palacio, dónde el chambelán y el senescal, dónde los vasallos, dónde los súbditos… como ese rey aburrido que no tiene a quien mandar y con quien el Principito platicará en su periplo sideral.

El paisaje se limita a un bosque impenetrable por la luz del sol y a un mar jayán y despoblado que no surca nunca ningún barco. La densa bruma es torpe sudario y el mínimo destello de luz solar, por su rareza, es saludado con alborozo.

En este mundo de hombres aturdidos y obnubilados, surge como una esperanza Mélisande, una ¿princesa? frágil, hermosa y muy joven que Golaud ha encontrado perdida en la espesura del bosque, extraviado él también en una cacería. Ella se halla junto a un lago en cuyo fondo abismal se le cae la corona de oro que ceñía en su frente. “Comme un trésor au fond de l´eau”, el eterno tesoro secreto que cobijan las aguas dulces en su seno. Se desconoce su origen y ella también, amnésica y desorientada, parece ignorarlo. Golaud la llevará a su castillo y la desposará e incluso ella quedará en estado, mas aquella que parecía llamada a devolver la vida, las cosechas y la alegría al país moribundo, confirmando en realidad la primera impresión de desmayo, se revelará tan macilenta, quebradiza y espectral como los demás desmedrados personajes, “…etérea, intangible, vano fantasma de sombra y luz”, como el ser que enamora a nuestro Bécquer.

Pelléas y Mélisande se amarán. En uno de sus encuentros furtivos ella volverá a perder en el fondo de una fuente el anillo que su marido le regalara, lo cual será causa de tribulaciones, pues Golaud, maliciándose ya desde hacía tiempo algo que mucho cumplía a su honra, se verá poseído por los celos y el odio y cada vez más sañudo y airado, acabará por matar a Pelléas, en conversación amorosa con Mélisande, de una puñalada. Mélisande, al parecer, no es atacada por su marido, pero expirará a poco, tras haber dado a luz, consumida por invencible tristeza.

Todos los malhadados personajes parecen noctámbulos, noctívagos incluso, aprisionados en una atmósfera opresiva y como movidos, que no moviéndose por sí solos, por unos hilos invisibles que mueven a su vez unas manos desconocidas, ocultas, negras y fatales. Es un sueño, un sueño malo, una pesadilla con sudores fríos y angustia de muerte, mas es pesadilla enguantada donde el horror camina amortiguando sus pasos y el grito está amordazado o preso en una sordina.

Depresión endógena. Sueño que lo evidencia. Sueño arquetípico de neurótico en que una figura paterna y vieja contagia su decrepitud al país, esto es a la vida del paciente, tornándolo expirante. Mientras no muera el anciano rey, mientras el paciente no lo mate simbólicamente, su energía vital no podrá fluir libremente y la opilación psíquica, encarnada en el machucho y menguado monarca, seguirá constriñéndolo y asfixiándolo. El rey Arkel es trasunto del Rey Pescador o Rey Mutilado de la leyenda medieval del Santo Grial y su demanda por los paladines de la corte de Arturo. Anima y animus empobrecidos, agonizantes y condenados a no encontrarse y así a permanecer incompletos y profunda e irremediablemente enfermos.

Hasta aquí lo que es “Pelléas et Mélisande” en particular y lo que es el teatro de Maeterlinck (“La princesse Maleine”, por ejemplo, confirma todo lo anterior) en general. No nos explayemos más.

La ópera “Pelléas et Mélisande” forma parte de la programación de ópera 2011-2012 del Teatro Real de Madrid, que dirige Gérard Mortier. Junto con la “Elektra” de Strauss y “Lady Macbeth de Mtsenk” conforman el primer ciclo de obras bajo el título de “Clásicos del siglo XX”. Mortier las glosa, a su manera, en un artículo que figura en el programa oficial y que se llama “Elektra, Mélisande y Katerina Ismailova. Culpa y penitencia”, afirmando que son “tres óperas sobre la insurrección de la mujer contra el mundo machista”. Por lo que hace a nuestra ópera, Mortier escribe: “…la violencia destructiva de Golaud, ésa con la que arrastra por los cabellos a Mélisande”. Sí, en ese momento el desesperado marido se muestra cruel con su mujer y la agrede. Y en lo argumental a tan sólo eso reduce Mortier la obra en cuestión. Por otra parte, ¿dónde, cuándo, cómo ha visto él en Mélisande “insurrección”? Es evidente que a Mortier no le interesa demasiado todo lo demás, esto es la esencia de la obra, su ser íntimo; tampoco le interesa su calidad artística intrínseca, que es lo realmente importante y, si se me apura, lo único relevante.

El profesor Harold Bloom lleva décadas denunciando el hecho de que en el arte, así como en la crítica y enseñanza del arte, se conceda mayor importancia -y que incluso sea lo único importante- a los aspectos socio-antropológico-sexuales (cuanto más heterodoxos todos, mejor; sobre todo el último) que a la propia calidad artística, coronando así el mensaje (implícito o explícito) como el único criterio válido de enjuiciamiento de una obra; lo “lésbico-esquimal” (como él dice) ocultando e impidiendo la auténtica aproximación literaria.

Mortier está, al rebajarlo, convirtiendo algo sublime y artístico no ya en sociología -¡ojalá!-, sino en sórdido suceso de “El Caso”, explicado por Bibiana “Aída”: un ejemplo más de la mal llamada “violencia de género” (puesto que “género” es categoría gramatical y aquí no hay agresión del masculino al femenino -eso no existe en la gramática o en la lengua; es imposible-, sino de un hombre a una mujer y por ello “violencia de sexo” o “violencia machista” son expresiones mucho más adecuadas). En definitiva el ver así las cosas no es más que incultura e ignorancia. Ese afán obsesivo de superficial y sedicente modernización de lo clásico o de lo pretérito es incapacidad para saber qué es la tradición y por tanto para relacionar los tiempos y saber situar el arte y los productos artísticos en su decurso y en su relación con el presente. Es ofuscación de fanático iconoclasta y soberbia de advenedizo resentido.

Salvador de Madariaga, en su libro sobre Hernán Cortés, advertía de lo desatinado y perverso de interpretar la historia, el pasado, con el prisma y los parámetros de las creencias actuales, máxime cuando las tales creencias se consideran las buenas, las verdaderas, las definitivas, sancionadas por el Progreso (excursus: en esta perspectiva, el marxismo, qué duda cabe, adolece de rigor y se muestra, por prejuicioso afán de absoluto, incapaz de comprender, explicar y situar en sus justos términos las distintas épocas, siendo el feudalismo muestra clarísima de esa incapacidad interesada).

Hace unos pocos años se montó en Madrid una adaptación de “Otelo, el moro de Venecia”. El director, dentro de la misma óptica que Mortier, veía en Otelo el paradigma del emigrante tercermundista, probablemente ilegal, en un país del próspero Occidente. Esto era lo realmente importante en su concepción de la obra y en su montaje. No la vi por no hacer bulto -siguiendo así las recomendaciones de Teresa Berganza-, pero me picaba la curiosidad por saber si los canales venecianos no se habrían convertido en los plastificados invernaderos y almácigas de El Egido y si Otelo no llegaría en patera. También me picaba la curiosidad el saber si obligaría a Desdémona a llevar velo islámico preceptivo y si el mulá o el ulema de El Egido aprobaría su ejecución a manos del marido, por puta, y eso sí que es violencia machista; pero lo dicho, como no hay que hacer bulto en las mamarrachadas, me quedé con las ganas, si bien en este último extremo me barrunto que el director no se atrevería a tanta osadía, respetuoso como muy posiblemente sea del hecho diferencial.

“Sonaron cuatro balasos / a las dos de la mañana. / Lo fui a matar en tus brazos. / Sabía que allí lo encontraba… Se me embaló la pistola… (a ella) Te salvaste de la muerte, / todavía no te tocaba / o fue tu noche de suerte…” Hubiera sido bello un montaje de “Pelléas et Mélisande” a la mejicana, ambientado en un Jalisco sietemachos o en Ciudad Juárez donde tantísimas mujeres son muertas cada año, con un Golaud, tocado de sombrero con plata “bordao”, soltándole una balasera con su pistola niquelada al pobrecico de Pelléas, pero perdonando la vida, “pues aún no le tocaba o, ¿quién sabe? porque quizá fuera su noche de suerte” a una Mélisande de trenzas de un negro ala de cuervo y tez cobriza, a lo doña Marina, mas condenándola a una melancolía tal que ésa sí fenecerá sus días. Incluso, con permiso de la SGAE, se le podría cambiar el nombre a la ópera y titularla “Pancho y Lupita” y así, sin abandonar la órbita de los escenógrafos progresistas y geniales, tendríamos un montaje tan esnob, tan arbitrario, tan chocantemente convencional e inimaginativamente rutinario como las habituales ambientaciones en la Italia fascista o en unos wáteres públicos en que los cantantes cantan a la vez que exoneran la porción distal del intestino grueso. Sería algo muy bello y muy sonado y el silbido y trueno de las balas serían tan protagonistas como las voces de los cantantes líricos.

En una adaptación teatral del Infierno de Dante, éste y Virgilio se besaban en la boca y de tornillo, como Humphrey Bogart y Laurent Bacall en una película de cine negro. Sé también de una tesis (¿doctoral?) que se aplica a demostrar que don Quijote y Sancho eran pareja, pareja sexual claro está. Otro tanto se ha dicho de Tintín y el capitán Haddock; y también de los personajes reales del cardenal Newman y de su fiel secretario; y por qué no de Lanzarote y Galehaut o de Montaigne y La Boétie y ya puestos, de Cristo y San Juan (recuérdese el chiste: “Señor, ¿me amas?” le pregunta Juan de Zebedeo, tan rubito y tan mono. Responde Jesús: “¡Quita de ahí, maricón!”), etc, etc. En definitiva, lo “lésbico-esquimal” que denuncia Bloom.

Por todo ello, en “Érase una vez en Manhattan”, de Els Joglars, la prestigiosa directora de vanguardia -argentina- a quien se ha encomendado oficialmente una versión teatral del Quijote para la conmemoración de su cuarto centenario, prohíbe expresamente a sus actores leer el libro; tampoco ella lo ha hecho ni lo hará, para no contaminarse, pues, entre otras cosas, Cervantes es un “casposo”.

Recuérdese también cómo hace bien poco desde el extinto Ministerio de Igualdad y desde el “bibianismo” se pretendían reescribir los cuentos infantiles en una óptica de igualdad entre los sexos (o entre los “géneros” como dirían ellas y ellos): un Bello Durmiente para compensar a la Bella Durmiente, imagino; una Loba “Feroza”, que diría Bibiana, frente a un Caperucito, nieto de su abuelito, etc. y así, poco a poco la tal óptica igualitarista se iría revelando óptica revanchista. En cualquier caso la tal práctica, el procedimiento y cuanto los inspiran, son los del “1984” orwelliano: desde el poder se modifica la historia, el folklore, el vocabulario y en definitiva se mutila al ser humano y se le desarraiga. Y además ¡cuánta ignorancia y cuánto desprecio hacia el acervo cultural de la humanidad, hacia el tesoro inagotable del inconsciente colectivo, hacia la psique, hacia la tradición (pero, claro, es que ésta es cosa de fascistas…), hacia la creación! ¡Qué execrable demagogia ésta del progresismo que nos impone la corrección hasta en los mitos! Qué desprecio hacia la especie humana.

Lo que resulta evidente es que a Mortier no le gusta la ópera, no sólo ésta de “Pelléas et Mélisande”, sino la ópera en general como género, y posiblemente tampoco el arte como tal. Por ello recurre a argumentos extra-operísticos para así justificarla como obra y para excusarse por haberla programado. Por ello también, en las líneas asaz livianas e inconsistentes con que saluda al aficionado en la presentación del programa del Real, al hablar del teatro griego en su vertiente trágica, que, según nos dice inspira siempre su trabajo al frente de los grandes centros de cultura, cuanto realmente le interesa es su dimensión política. Se ve que lo del señor Mortier es la reducción: centrarse únicamente en el exclusivo aspecto que a él le interesa y condenar los que le sean ajenos, o al menos distintos, esto es las dimensiones mítica, simbólica, psíquica, afectiva, ¡estética!, etc. al cuarto de las ratas. Y aquello que no cuadre con la dimensión político-militante intelectual, como por ejemplo según reza el programa “el derecho de los marginados”, se fuerza, distorsiona o mutila, como en nuevo lecho de Procusto, hasta hacerlo caber dentro del redil y bajo el título conveniente y así el “Pelléas et Mélisande” es a fortiori “violencia machista y rebelión femenina”. Y si era la Purísima Concepción, pues se le pone una barba y ya tenemos a San Antón, que era lo que buscábamos.

(Dicho esto ha de hacerse justicia al director de escena, Robert Wilson quien, a pesar de los gestos de amaneramiento “extremo-orientaloide” a que obliga y constriñe a los cantantes, lleva a cabo un montaje sin estridencias, sencillo, estético y misterioso, que no empantana ni a artistas ni a espectadores ni a la obra como tal)

Que a Mortier no le gusta la ópera, como ya se ha dicho, queda aún más patente al ver qué óperas ha programado: cuatro mamarrachadas contemporáneas (una de ellas es un mix) y cuatro clásicos marginales, de un total de once obras. Ni una sola “troncal”, obligada, correspondiente necesariamente al siglo XIX y más romántica que verista (Bellini, Donizetti, Verdi, etc.), siendo además las óperas clásicas que se ofrecen de calidad indudable, mas un tanto alejadas de la ópera representativa y de ahí que las llamemos marginales. Y esto es el Real, señores y señoras; no se trata de un centro experimental o de una sección vanguardista y contemporánea del gran centro oficial. No sólo no le gusta la ópera sino que quiere quitar la afición a quienes sí la aprecien.

Habla el maestro Kraus: “Los temas que impresionan son o los muy teatrales, tipo Puccini, y algunos de Verdi; o la música y el canto de Bellini y Donizetti, con todo lo que tiene de ingenuo. Eso es lo bonito precisamente. Primero, que el teatro es convencional, del todo. Y segundo, que el atractivo del teatro, para mí, es teatro, teatro, con comillas y subrayado, que es telones pintados, ingenuidad; temas si se quiere infantiles. Nos movemos, si se quiere, un poco en el estilo naïf…. Lo bonito es esa ingenuidad; con ella disfruta la gente. Hay que ir al teatro con una mentalidad muy abierta y sobre todo dispuesto a disfrutar y a admitir esa ingenuidad, esa simplicidad, ese convencionalismo que tiene el teatro. Por eso a mí me molesta mucho que queramos cambiar todo eso por un modernismo, un movimiento escénico, unos montajes inmensos. Venga construcciones en los escenarios y gente que sale arriba y abajo, luces, algo que no tiene nada que ver con el teatro, eso es cine, Broadway o lo que se quiera, pero eso no tiene nada que ver con la ópera” (A este respecto digamos que en la temporada pasada se representó en Madrid, bajo la égida de Mortier la ópera contemporánea “San Francisco de Asís”. El escenógrafo proyectó una torre tan mastodóntica -y carísima también, imagino- que no cabía en el teatro Real, uno de los teatros de ópera más grandes del mundo y hubo de representarse en otro lugar donde sí cupieran los “faraonismos” delirantes).

Lo que Kraus reclama no es una “subnormalización” del espectador, sino una “infantilización”, no intelectual, no mental, sino afectiva, emocional; el buen espectador, como el buen artista, con mayor o menor pudor, también ha de desnudarse. “En verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”, se lee en Mateo.

Volviendo a la concepción “morteriana” del “Pelléas”: la dimensión mítica encanijada en sociología barata de portera de casa de vecinos.

Recuérdese aquella parábola de la boda en San Mateo, en que aquel invitado, por ir vestido inadecuadamente, es expulsado del banquete y arrojado a “las tinieblas exteriores: allí habrá llanto y crujir de dientes”. Al festín eterno todos somos invitados. A los manteles blancos y dichosos y también eternos -si bien haya que renovar constantemente esa, paradójicamente, eternidad efímera- todos sin excepción también somos invitados, Mortier incluido, mas éste (y los de su cuadrilla intelectual) son tan soberbios, tan presuntuosos y tan charlatanamente ignorantes que rechazan toda invitación. A ellos nadie puede invitarlos; son ellos quienes invitan y no a todos, desde luego, sino tan sólo a un grupo de escogidos; se invitan ellos solos y a sí mismos, esto es se cuelan en la fiesta de donde -confiemos en Dios aunque tarde en manifestar su ira santa, la verdad- habrán de ser expulsados ignominiosamente a la gehena y allí habrá llanto y rechinar de dientes y no será precisamente bruxismo.

El mito es inconsciente colectivo; expresa una eternidad; es alfa y omega; por ello Mélisande es la primera y es ella y a la vez todas las mujeres maltratadas y víctimas de la violencia a manos del macho y por ello es protovíctima, mas como Mortier, pues habla de “penitencia”, entra en la esfera religiosa, nos hemos atrevido a denominarla protomártir.

Mariano Aguirre

Actor, dramaturgo, productor teatral y director de “La Troupe del Cretino”.