Los límites (¿morales?) de la comicidad en el tratamiento del terrorismo

«(Daumier) a souvent refusé de traiter certains motifs satiriques très beaux et très violents parce que cela, disait-il, dépassait les limites du comique et pouvait blesser la conscience du genre humain» (Daumier se ha negado a menudo a tratar ciertos motivos satíricos muy bellos y muy violentos porque, según decía, superaban los límites de lo cómico y podían herir la conciencia del género humano) Charles Baudelaire, «Quelques caricaturistes français»

Mi hermano es endocrinólogo. Yo sostengo que la vida es, como le ocurriera a Jacob, una lucha a brazo partido con Dios. La profesión de mi hermano es una lucha a brazo partido con los gordos y sus excusas, a miles, para ni hacer dieta ni hacer ejercicio. A gordos y gordas les dice mi hermano que nadie sale con unos kilos de más de un campo de concentración. Por ello se me ocurrió la fantasía cómica de que mi hermano abriera una clínica de adelgazamiento llamada «Auschwitz», que él, como director, adoptara el nombre de «doctor Mauthausen» y que el personal todo, desde el celador hasta el gerente fueran de nacionalidad alemana o al menos se expresaran siempre en lengua tudesca. Imaginemos por un momento que incluso un director de teatro llevara esta idea a las tablas o a las imágenes de un vídeo. Tal y como están las cosas apuesto a que se le podría denunciar por antisemitismo e incitación al odio racial y por ofensas a un, como se dice ahora, colectivo físico, el de los gordos. Ya puestos, incluso el gobierno alemán podría también tomar cartas en el asunto por sentirse agraviado, argumentando que en esta obra potencial se identifica a los alemanes y a Alemania con el nacionalsocialismo.

En realidad, nada más lejos de nuestra intención, que no sería otra que la de crear un ente cómico, a ser posible original; es más, con visos de crítica y denuncia socio-políticas del inhumano totalitarismo.

Si alguien pensara que cuanto viene a continuación, se debe a simpatías nuestras por él o por su partido, se equivocaría grandemente. Tan sólo nos mueve un prurito crítico de justicia y de conocimiento y enjuiciamiento desapasionado de las cosas, tal y como se producen. Estoy convencido de que el concejal de «Ahora Madrid», Guillermo Zapata, nunca ha querido ofender a los judíos o a las víctimas de la ETA y que acusarle de antisemitismo o de pro-terrorismo nacionalista es, en mi opinión, un disparate malintencionado. De hecho, tras algunas intentonas para condenarlo, la Justicia española ha acabado por absolverlo definitivamente, si bien ello no pruebe absolutamente nada. Zapata se ha justificado argumentando que hacía humor negro. Baudelaire, en «De la esencia de la risa», parece echarle un prospectivo capote cuando afirma que «los españoles están muy bien dotados para el hecho cómico. Llegan pronto a lo cruel y sus fantasías más grotescas contienen a menudo algo de sombrío».

Cosa bien distinta es la «calidad artística» y la catadura moral de los chistes que el concejal Zapata divulgó en las redes sociales, tanto el del cenicero que acoge a los seis millones de judíos reducidos a pavesas y luego a míseras cenizas como los que aluden a Irene Villa y sus mutilaciones causadas por la bomba etarra. Deplorables, sí, ciertamente, pero ¿delictivos?… Permítasenos, cuando menos, la duda.

Por otra parte, el imaginario y la cultura populares están repletos de chistes que todo rígido moralista fulminaría como machistas (ridiculizando a la mujer), como racistas (motejando las conductas de gitanos, moros, negros, etc.) o como homófobos (haciendo befa de los mariquitas); mas, dado que la muy cursi corrección política y la judicialización a ultranza de nuestra sociedad han alcanzado tal grado de tiranía, me guardaré de transcribir aquí ninguno de esos chistes, por muy ingeniosos que sean, no vaya a ser que…

Sí, realmente lo políticamente correcto ha instaurado su sibilina y subrepticia censura en nuestras vidas y en el arte. Recientemente Albert Boadella se quejaba de cómo, debido a ello, se ha empobrecido el panorama teatral y cómo, en su etapa de director de los madrileños teatros del Canal, le costaba hallar títulos y temas realmente interesantes, debido no sólo al adocenamiento general, sino también y sobre todo al temor del creador a supuestamente ofender, ser acusado y luego señalado, contestado, vapuleado y a la postre (¡última moda internáutico-inquisitorial!) boicoteado.

Iñaki Arteta ha declarado, visiblemente molesto -y no es el único- con la película «Ocho apellidos vascos» y con lo que considera una trivialización de la violencia, que aún era pronto para tratar cómicamente la lamentable situación vasca.

Antonio Fava declara por su parte que tal y como van las cosas, al final el cómico limitará su repertorio a contar chistes de suegras. Añado yo que entonces el colectivo de las madres políticas se dejará oír y el repertorio a la postre habrá de quedar fatalmente vacío.

Creo que, para bien considerar esta espinosa cuestión de hasta dónde puede llegar lo cómico en su tratamiento de lo doloroso del terrorismo entendido éste en su acepción más amplia y manifestado ya sea en atentados de la ETA o islamistas, ya sea en la eliminación industrial del supuesto enemigo tal y como planteó la solución final nacional-socialista alemana, cabe tener en cuenta ocho cuestiones, a saber: 1) la globalización, 2) distancia en el tiempo y el espacio con respecto al crimen, 3) el crimen en su perspectiva histórica, 4) grados de sensibilización de los grupos de víctimas, 5) calidad artística del producto, 6) contexto, 7) pertenencia o no del artista al grupo de referencia de las víctimas, 8) calidad del receptor.

1) La globalización: Es la nuestra, no sólo la occidental, sino la mundial, una sociedad ahíta de información que ha abolido los tiempos de espera y aproximado acríticamente hombres, países y culturas. «Nuestro complejo y diverso mundo está volviéndose más y más interrelacionado e interdependiente. Necesita un mecanismo capaz de permitir la discusión de los problemas comunes», afirmó Gorbachov en 1987, durante su aproximación a Ronald Reagan y al tradicional enemigo de la URSS, los Estados Unidos de Norteamérica. Había comprendido que era imposible mantenerse aislado y que la guerra fría y la paz la había ganado el capitalismo consumista. Entreviendo la globalización futura y creciente, y por mucho que le doliera, supo que el statu quo imperante desde el final de la Segunda Guerra Mundial con las anexiones de Stalin, tenía los días más que contados. Y que el mundo iba a ser uno, si bien quizá no previera las reacciones, violentas por desesperadas, de algunas culturas y religiones a esa uniformidad progresiva, apabullante e inexorable.

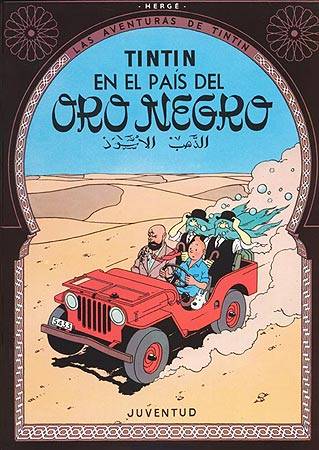

No olvidemos tampoco la descolonización que nos pone en pie de igualdad con quienes previamente fueron nuestros criados, que ahora nos acusan como sus inexcusables deudores y que en general han desarrollado una exacerbada y permanentemente agraviada sensibilidad que, por otra parte, ha hallado un importante sustituto o aliado en lo políticamente correcto. Ejemplo de ello es el de aquel belga de origen congoleño que ha reclamado a los tribunales la prohibición (con su, imaginamos, ineludible compensación económica) de «Tintín en el Congo» por racista, al contraponer el hombre blanco, inteligente y civilizado, al hombre negro, ingenuo, infantil, asalvajado, rayano en la subnormalidad racial.

Estragados de leyenda negra, manipuladores del pasado histórico y herederos de ese criollismo, ajeno absolutamente al indígena, que se declaró en rebeldía frente a la Corona, los bolivarianos escupen su veneno contra España y, desde luego, obtienen de sus improperios buenos réditos políticos.

Bin Laden, y antes que él el régimen chií de los ayatolás, se sentía permanentemente agraviado por Occidente y, emulándolos en la actualidad, todos los yihadistas, en un cóctel explosivo de envidia y resentimiento por haber sido sus países colonias británicas o francesas, ven en cualquiera de nuestras conductas o creencias una clara agresión hacia ellos que motiva y justifica sus actos de terrorismo. Claro ejemplo de ello fue la conferencia pronunciada por Benedicto XVI en septiembre del 2006; allí, descontextualizando con evidente intención torticera -reforzada por el ansioso anhelo de escándalo de los medios occidentales -una cita de Manuel II Paleólogo , emperador bizantino del siglo XIV, se tergiversó la intención del Papa, malinterpretando sus palabras y presentándolas como una especie de declaración de guerra al mundo musulmán. No anduvo el Papa con pies de plomo; creyó que en una universidad todo es abordable pues en su ámbito debiera reinar la más grande libertad intelectual. Se equivocaba. Sí, tristemente, se equivocaba. Y a pesar de todo, aun apoyándole en el uso libre de pensamiento y lenguaje, habremos de reconocer que no fue lo suficientemente prudente al no prever las consecuencias de su discurso, por mucho que lo pronunciara en una universidad, al no tener en cuenta su propia figura (el Papa de Roma) y la enorme difusión que, inevitablemente, tendrían sus palabras, máxime en un mundo, insistamos en ello, globalizado y con una sensibilidad islámica exacerbada. Así, Justo Lacunza, antiguo rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas de Roma afirmó que la furibunda reacción mahometana obedecía a dos factores: «El primero, que los musulmanes son muy sensibles hacia todo lo que se dice del Islam, particularmente si quien lo dice no pertenece a la fe musulmana; el segundo que el Pontífice tocó una tecla muy delicada, la de la violencia y la guerra».

«Mahomet ou le fanatisme» (Mahoma o el fanatismo) es una obra de teatro escrita por Voltaire en la primera mitad del Siglo de las Luces. ¿Quién, hoy en día, osaría dar semejante título a una creación literaria? Resulta evidente que la intención de Voltaire era la de, escudándose en otra religión y en otra cultura -la «mirada extranjera» de Montesquieu en sus «Cartas Persas»-, criticar así a salvo las prácticas fanáticas de la Iglesia y denunciar todas las tropelías cometidas en nombre de Cristo, así como los aspectos más escandalosamente tiránicos del poder religioso. Da igual. La sutileza y la reflexión no están precisamente a la orden del día y, ¡pobre Jesucristo!, ¿quién distingue ya la letra del espíritu? Sin embargo, en la época de la Ilustración, tan sólo había una potencia islámica, que era el Imperio Otomano, bastante aletargado ya por aquel entonces, y en sus vastos dominios nadie se iba a enterar ni a interesarse nunca por los títulos ni las intenciones de las obras del señor Voltaire. Digamos a este propósito que en 1993 las autoridades de Ginebra impidieron al director Hervé Loichemol el montaje de la obra, prevista para los actos de la conmemoración del tercer centenario del nacimiento del filósofo; sin embargo, en el 2005, en plena crisis de las caricaturas danesas de Mahoma, sí se permitió llevar a cabo su lectura… bajo vigilancia y protección policiales.

Otro ejemplo: la zarzuela «El asombro de Damasco», creada en 1916 por el maestro Luna, con libreto de Antonio Paso y Joaquín Abati, ofrece un hilarante dúo entre la bella Zobeida y Ben-Ibhen a propósito de «los preceptos que ordena el Corán». Quien quiera ver en ello odio hacia el Islam, está dando pruebas de su fanatismo más estólido y de su absoluta mala fe. El mencionado dúo es un ingenuo divertimento que recurre al tópico teatral eterno de ironizar sobre lo distinto, lo culturalmente distinto. Y el turco, musulmán, por ser una auténtica amenaza para Occidente durante siglos, es ridiculizado apotropaicamente, desde Cervantes, que fue su cautivo, Molière, Mozart, Rossini y nuestro propio maestro Luna. Pues bien, dicho esto, ¿quién, ahora, se atrevería a escribir y a cantar: «Zobeida: Comer cerdo prohíbe Mahoma / porque al cerdo le tiene ojeriza» «Ben-Ibhen: Y es que el pobre nació mucho antes / del invento de la longaniza». Es más: creo que ningún caricato recurriría ya a aquel lazzo tan ingenuo y tradicional que consiste en poner en escena un mahometano que diga: «¡Por Alá!», a lo cual contesta otro: «¡No, por allí!»

Por otra parte, añadamos que poco después de los atentados islamistas que sembraron Madrid de muerte en marzo del 2004, asistí en el teatro de la Zarzuela a una representación de la obra previamente citada del maestro Luna. El Corán no se nombraba en ningún momento, alterando la letra original; en cuanto al dúo mencionado más arriba había sido deliberadamente mutilado… probando así, entre otras cosas, el poder del terrorismo, cómo el miedo por él generado modifica nuestras conductas y limita nuestra libertad física, mental y creativa.

Y es que desde la primera fatwa emitida por el imán Jomeini contra Salman Rushdie, en este mundo globalizado y fanatizado, lleno de atroz resentimiento, nadie que ejerza la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias, puede sentirse a salvo. ¡Y hay aún quien cree, ingenuo y acrítico hegeliano, en el Progreso inexorable de la Historia cuando un Derecho del Hombre conquistado con sumo esfuerzo desde su proclamación a finales del siglo XVIII, es hoy, más de dos siglos después, gravemente cercenado y mediatizado!

Todo lo anterior -añadámosle, entre otros, la condena a muerte contra el dibujante danés que osó caricaturizar al Profeta y, cómo no, los asesinatos en Charlie Hebdo- nos llevan a un mundo en que la creación artística ha de eludir siempre y evitar como sea la fe islámica. Quien quiera, ingenua o rabiosamente, reírse de las religiones como sistemas de creencias o como sistemas de prácticas rituales, dispone ahora de la religión cristiana, que, como mucho, si se siente ofendida grave e injustamente, recurrirá cívicamente a los tribunales, pero nunca a la violencia. Curiosamente, con respecto a los tiempos de Voltaire, se han invertido los términos.

De ahí que quienes critican a, por ejemplo, una Femen, una Rita Maestre o un Leo Bassi, si bien no lleven toda la razón (por ser cierto que en España la religión y la cultura son predominantemente católicas), sí tengan una gran parte de ella al reprocharles cebarse con el más débil (arrancarle las gafas al arzobispo Rouco, por ejemplo) y no osar llevar a cabo los mismos actos de acción directa contra mezquitas y clérigos islámicos, que, sin embargo, sí perpetran contra, por ejemplo, la capilla de la Complutense, en Somosaguas.

En «Tintín en el país del oro negro», un árabe del desierto compra al mercachifle portugués Oliveira da Figueira una pastilla de jabón y, pensando que es algo comestible, una gollería, se la come y luego, queriendo hablar, le salen pompas de jabón por la boca. Asimismo, cuando esa pareja de necios formada por los mellizos Hernández y Fernández se halla perdida entre las dunas de la Península Arábiga y, engañada por los espejismos, ante un oasis ve que unos árabes se encuentran en plena oración, ambos discuten sobre si aquello es realidad o visión, Hernández, para probar a Fernández que se trata de una ilusión de los sentidos, se encamina decidido hacia los orantes y a uno de ellos le suministra una patada en el trasero. Claro está que, para lograr el efecto cómico, el autor Hergé disponga que el bueno de Hernández no tenga razón y que aquel musulmán sea de carne y hueso. Surge entonces la persecución de los dos tontos por parte del agredido, en un eficaz crescendo cómico. Me ha sorprendido que en una edición relativamente reciente de este título pues data de 1988, aunque no figure ya el gag del jabón masticado e ingerido, sí se haya mantenido el episodio del puntapié a los orantes. En cambio se ha suprimido aquella parte en que se mostraba la realidad del terrorismo judío en la Palestina bajo dominación británica…

Así y todo, en los tiempos que corren, ¿nos habría Hergé, de estar vivo aún y suponiendo que volviera a crear ex nihilo, dibujado y brindado el golpe cómico del jabón ingerido, que ofrece una imagen asalvajada y ridícula del árabe del Desierto, así como el de la oración mahometana interrumpida por la necedad de los hermanos gemelos policías? No lo creo.

En cuanto a si hubiese mantenido en su libro la actividad violenta de los sionistas, la respuesta, tan obvia, nos la proporciona su supresión en las últimas reediciones.

2) Distancia en el tiempo y el espacio con respecto al crimen: Los atentados islamistas del once de septiembre en los EEUU. A los pocos días surge un chiste en España: Una tarde de finales de junio, cariacontecido, llega a casa el hijo de Bin Laden. Le pregunta su padre: «¿Qué te ocurre, Osamita?». Le contesta el niño: «Que he suspendido la Geografía. Me preguntaron que cuál era el edificio más alto de Nueva York y yo contesté que el Empire State Building». «Tranquilo, Osamita, que en septiembre apruebas», sentencia el padre.

El chiste es, en mi opinión, ocurrente e ingenioso. Creo que es un buen chiste. En España agradó. Ahora bien, cabe considerar dos cuestiones: a) En España no había habido aún atentados islamistas; quizás después de los atentados de Madrid del 11 de marzo, no fuera o hubiera sido tan celebrado el chiste; b) no estoy tan seguro de que en Nueva York y en los EEUU en general fuese muy apreciado.

¿Significa el tal chiste que en España nos alegramos de la matanza de súbditos norteamericanos y de la destrucción de las Torres Gemelas? Obviamente no. Significa únicamente que en aquel momento nos considerábamos ajenos y a salvo de la barbarie de Al Qaeda o del Daesh.

Así pues se podría establecer una relación proporcionalmente inversa entre, por un lado, oportunidad y éxito de un chiste, de una ocurrencia, de una invención o dicho cómico y, por otro lado, su proximidad en el tiempo y el espacio al hecho terrorista. A mayor distancia, más gracia hará. A menor distancia, bastante menos.

Las atrocidades cometidas por un Atila, un Gengis Khan o un Vlad el Empalador pueden ser objeto de humor negro pues nos quedan bien lejos. ¿Las del circo romano que tenían como víctimas a los cristianos?… Sí y no… También quedan ya bien lejos, pero el número creciente en la actualidad mundial de atentados y martirios contra nosotros en África y Asia -el Papa Francisco acaba de manifestar que hoy en día se dan más crímenes contra los creyentes en Cristo que en los inicios de nuestra era- podrían acabar por hacernos torcer el gesto ante un chiste o producto cómico -mojiganga, astracanada, comedia, película- que se chancee, pongamos por caso, de los cristianos perseguidos, torturados y ejecutados por el emperador Diocleciano, pues ha quedado anulada la distancia temporal (se repiten las persecuciones) y espacial (la hermandad de religión reduce el espacio y lo concentra). En definitiva, que este punto es susceptible de matizaciones y relativizaciones, como acabamos de mostrar.

Evidentemente, esas coordenadas espacio-temporales no son sólo físicas, sino psíquicas. La amenaza física siempre se traduce en temor físico. Precisamente por ello se ejerce.

3) El crimen en su perspectiva histórica: Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la perspectiva histórica. Nos referimos a aquellos actos criminales que no son ocasionales, sino que, por haber alcanzado unas dimensiones históricas tan descomunales, se hacen insoslayables independientemente del tiempo transcurrido desde que se cometieron.

Así, ¿quién, hoy en día, se escandalizaría por un chiste o una parodia sobre, por ejemplo, Viriato y su aleve asesinato instigado por los romanos? ¿Que aquello queda muy lejos en el tiempo?, ¿que Roma, como tal imperio, no existe ya desde hace quince siglos?… Sí, ciertamente, sin embargo por qué no actualizar a Viriato haciendo de él un personaje metafórico que encarne el carácter paleto de los nacionalismos frente a la modernidad de un mundo mucho más vasto e integrador. Los nacionalistas, claro está, se sentirían ofendidos, pero no se daría el escándalo. La muerte de Viriato, podríamos decir, ha prescrito históricamente.

No es el caso del genocidio armenio a manos turcas. Ni el de la Catastrofí griega. Ni el de los Jemeres Rojos. Ni el de Chile bajo Pinochet. Ni el de tantísimos otros, entre ellos, claro está, el Holocausto. Se trata en el caso de este último de algo tan enorme cuantitativa y cualitativamente que resulta difícil pensar que algún día su tratamiento cómico pueda dejar tan indiferente como, por ejemplo, la eliminación de Viriato.

Por otra parte, los ibéricos, si bien conquistados en varias ocasiones (la última, la ocupación de Napoleón), no hemos sido nunca víctimas de racismo ni de odio, ni se nos ha expulsado nunca de nuestro territorio. Sin embargo, la historia del pueblo judío, con los pretextos de su deicidio, sus pretendidos parasitismo y propósito soterraño de dominación mundial, tal y como expuso Hitler en su Mein Kampf, y un largo etcétera de presunciones de culpabilidad y de maldades hacia los que no son ellos, constituye, desde la destrucción de Jerusalén por Tito, un humillante relato de pogromos, expulsiones y bastante más que desprecio. De ahí que la sensibilidad al agravio, en estas circunstancias socio-históricas, sea más acusada.

4) Grados de sensibilización de los grupos de víctimas: Corolario del punto anterior. La vida y la Historia, ¡qué duda cabe!, son injustas y así, a igualdad de agravio o a igualdad de crimen, debido al mayor o menor peso histórico y social de un grupo o colectividad, se tolerarán mejor o peor los ataques, chistes o parodias alusivos.

Hoy en día los homosexuales han cobrado una fuerza impensable hace tan sólo dos décadas. Una película u obra de teatro que, en la actualidad, atacara injustificadamente esta tendencia sexual, posiblemente acabaría en los tribunales. Hace unos años, habría sido celebrada por prácticamente todos. En la representación de «La increíble historia del doctor Floit y míster Pla», de Boadella- Els Joglars, estrenada hará unos quince años, en un momento determinado de un diálogo entre Josep Pla y un joven periodista a propósito de André Gide («Quel est votre plus grand vice, monsieur Gide?» – «Le vice versa»), exclama abruptamente el escritor ampurdanés: «Oiga, joven, ¿a usted alguna vez le han dado por el culo?» Se hizo entonces un gran silencio, tenso y ansioso, entre el público, claramente desazonado.

Hace tan sólo unos días, vi en «la Cuatro» un programa dedicado a la «mili»: Entre otros, entrevistaban a un homosexual quien contaba que siempre tuvo que ocultar, en toda circunstancia, su condición. Preguntado si le resultaban graciosos los chistes sobre mariquitas, y tras unas imágenes en que el humorista Arévalo hacía gala, contándolos, del talante más chabacano y de las formas más manidas, contestó que le disgustaban profundamente. Resulta de lo más comprensible. Ahora bien, no tiene razón desde el momento en que abandonamos el terreno de lo personal para adentrarnos en el más lato y rico de lo cultural. Dejando de lado la calidad -nula- de las cuchufletas e historietas de Arévalo y centrándonos en el tema del marica o loca, es indudable que constituye parte de la tradición escénica como tópico literario, manifestándose para regocijo del público -que ni por asomo es necesariamente homófobo- en el Pedrolino de la Commedia dell´Arte italiana, en «La corte de Faraón», zarzuela del maestro Lleó, con libreto de Perrín y Palacios, o en la «Cage aux folles», película francesa de Édouard Molinaro, con Ugo Tognazzi y Michel Serrault de protagonistas, etc., etc.

Los gitanos. Nunca han sido grupo de presión. Individualismo y pobreza -cuando no miseria- les han impedido organizarse; también, claro está, el hecho de ser nación errante, pueblo sin territorio, les reduce al máximo su capacidad de influencia: tanto es así que, de ser objeto de un ataque, muy posiblemente saldría antes en su defensa un payo ilustrado que no uno de «los del bronce», acostumbrado al fatalismo histórico y cultural de su etnia…. Una anécdota personal: Finales de los setenta. En la televisión dan cuenta de una especie de juegos florales vascos para versolaris. Se oye al ganador recitando sus coplas vencedoras. Yo no hablo vascuence, pero me encuentro a la sazón en Zarauz y mi amiga, la señora Goicoechea, natural de Azpeitia y euskalduna por más señas, me las traduce. Acaban de esta guisa: «Gitano, más te hubiera valido nacer gallina». Caló la chapela el versolari, requirió el espadín, miró al soslayo, fuese y no hubo nada.

Las víctimas del terrorismo etarra: guardias civiles, policías nacionales y locales, gente pobre (amén de militares, políticos y gente «que pasaba por ahí»), «prescindibles» en la perspectiva del verdugo, por emplear el muy acertado término empleado por Hannah Arendt. ¿De qué fuerza, de qué influencia, de qué poder han gozado hasta hace bien poco para hacer valer su dignidad, si incluso el presidente Zapatero les negaba toda legitimidad y posibilidad de intervención en lo que se dio en llamar equívocamente «proceso de paz»?

5) Calidad artística del producto: Independientemente de cuestiones morales (y por tanto no se toma en cuenta aquí la repugnancia ética que puedan suscitar), hay productos buenos, por ingeniosos y también por ser más o menos oportunos, así como hay productos malos, por su mal gusto estético o su falta de chispa. Mientras unos son spiritosi, los otros carecen de vuelo y tan sólo halagan al hombre-masa, falto de inteligencia y de espíritu crítico, y siempre brutal.

Desde este punto de vista y -lo repito- excluyendo las consideraciones morales, me parecen buenos los chistes de Osamita Bin Laden que aprobará en septiembre y el del cenicero que recoge las cenizas de los seis millones de judíos reducidos a cenizas. Me resultan malos, o muy malos, ése que se pregunta cómo Irene Villa monta a caballo para responderse que «con velcro», o ese otro que difundía el concejal Guillermo Zapata en las redes sociales de Irene Villa haciéndose repuestos ortopédicos en la finca de las Quemadillas.

Y ahora, como creo que ha quedado más que meridianamente claro que estoy siempre con las víctimas y que me remito a las enseñanzas de Cristo, por un lado, y que me dirijo a personas adultas y cultas, y no a histéricos o maníacos de lo políticamente correcto desprovistos de perspectiva y de memoria crítica como tampoco a fanáticos de cualquier signo, por otro lado, me atrevo a expresar, como ejemplo de buen producto, el chiste que me auto-censuré al inicio de este escrito. Va de negros: un guineano llega a la Complutense a matricularse en «Filosofía y Letras». Le pregunta la administrativa que en qué rama. Airado contesta: «¿Cómo que en qué ´ama? ¡Yo en pupit´e como los blancos!» El chiste es bueno porque el juego de palabras es acertado y crea un efecto cómico innegable. La confusión del protagonista entre sentido literal y sentido figurado suscita el efecto deseado por el autor. En «El chiste y su relación con el inconsciente» de Sigmund Freud, son varios los ejemplos de este tipo de chistes basados en el quid pro quo, algo también sumamente eficaz en las comedias de enredos. Por cierto que el doctor Freud, judío como bien se sabe, conocía numerosos chistes de judíos, sobre todo de la Galicia, expuestos en su obra previamente citada; y disfrutaba mucho con ellos. No le ofendían.

Obviamente, si queremos coger el rábano por las hojas, que es intención permanente de justicieros y de cuantos quieren sentirse permanentemente agraviados, el chiste del guineano será racista pues ofrece, como en el ya mencionado «Tintín en el Congo», una imagen del negro como un infeliz, un ingenuo, un salvaje, un beocio. El chiste, por otra parte, expresa un estereotipo fruto del colonialismo y del europeocentrismo. Sí, claro, pero quién haya estudiado mínimamente lo cómico o haya reflexionado algo sobre su funcionamiento, habrá reparado en que el estereotipo -regional, nacional, étnico o religioso- es elemento importantísimo, una de las bases de la comicidad. Ya el poeta latino Catulo satiriza al ibero Egnatius por su fanfarronería y Shakespeare hace befa del enemigo español, caricaturizado en ese más que ridículo estereotipo que constituye Don Adriano de Armado; también se mofa del francés verborreico, encarnado en Monsieur Parolles; así como del galés, escocés e irlandés, siempre inferiores al inglés, en las risibles figuras de los capitanes Fluellen, Jamy y Mac Morris respectivamente.

Quien acusara a Shakespeare de racista -al igual que se ha hecho con Dante tachándolo de islamófobo y solicitando a la Unesco la censura de ciertos pasajes de la Divina Comedia-, amén de necio prácticamente irrecuperable, está confundiendo el tocino con la velocidad pues lleva el debate político al teatro y encara el mundo artístico con criterios políticos propios además de con la terrible, por estrecha y miope, corrección política, primera enemiga de la libertad de expresión.

A propósito de judíos y de Shakespeare, preguntémonos cómo acaba Shyllock en «El mercader de Venecia». Y, sin embargo, previamente ha expresado su condición de hombre sufriente, igual en todo al cristiano, en uno de los más conmovedores monólogos de la historia del teatro. ¿En qué mente cabe que en los siglos XVI y XVII un judío pudiera acabar bien en una obra de teatro?, ¿O una mujer, castigada a la postre en «The taming of the shrew»? (como en el caso de Shyllock, y a pesar de su fracaso final, que le quiten lo bailao a Kate tras su reivindicativo monólogo).

6) Contexto: No podemos descontextualizar. La cronología, la Historia, son de capital importancia a la hora de considerar un producto cultural y quien enjuicie el pasado con los criterios actuales, sobre todo si éstos son los habitualmente necios que se emplean, es un ignorante redomado o actúa movido por su mala intención.

Citemos un curioso caso de descontextualización con mala fe. Sabido es de todos que Rimbaud y Verlaine fueron amantes. Lo fueron en una época que, aunque ya no los quemaba en la hoguera, sí castigaba seriamente a los homosexuales tanto desde el punto de vista legal como social y que se lo cuenten, si no, al pobre Oscar Wilde. También es sabido que Rimbaud era un gran andarín (entre otras larguísimas marchas, para tomar parte en la Comuna, viajó a pie desde su Charleville natal, en las Ardenas, hasta París; recuérdese también a este respecto de sus largos desplazamientos a pie por los caminos de Francia, esa obra maestra de poesía que es el soneto «Ma bohème»). Aludiendo a ello, en un escrito, exclama Paul Verlaine: «Oh, les jambes d´Arthur Rimbaud!» (¡Oh, las piernas de Arthur Rimbaud!). Claro está que no pudo faltar el avieso sujeto que sacó la frase de contexto y la presentó como una prueba de la admiración pecaminosa que Verlaine sentía por el físico del jovencito Rimbaud.

Yo tengo un amigo guineano. Negro, muy negro (¿o habría que decir «moreno» o «de color», ya que no es «afro-americano»?). Le he contado el chiste más arriba expresado. Hemos reído ambos. No se ha sentido ofendido. Yo tampoco me siento agraviado al oír aquel otro, magnífico, y también basado en el estereotipo del español holgazán e ignorante, de ese español en gran medida unamuniano que espeta como un rebuzno eso de «que inventen los otros», ese chiste, digo, donde un compatriota, un francés, un alemán y un americano debaten y compiten por ser el más avanzado tecnológicamente. Y así, el francés declara, jactancioso, que bien pronto en su país podrán crear agua pura potable de forma sintética y a muy bajo coste en sus laboratorios, paliando o incluso solucionando el problema mundial de las sequías y la desertización del planeta. El alemán alardea de que bien pronto pondrán a punto en su país un programa alimenticio que dejará pequeño el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, poniendo punto final al hambre en el mundo. El americano, enardecido por su conquista de la luna, se vanagloria de su inminente desembarco en Marte. Le llega el turno de engreírse al español, que además será andaluz (estereotipo dentro del estereotipo). Hasta entonces ha estado perdido, temeroso de que a la postre hubiera de expresarse pues, en su ignorancia y aversión al trabajo, no sabía qué argumentar, mas, como sabe suplir esas carencias con su ingenio y las coge al vuelo como buen pícaro que es -otro estereotipo-, acogiéndose a las razones astro-físicas del yankee y buscando épater le bourgeois, se engalla y lanza la portentosa noticia de que España ha puesto a punto una nave espacial, superior a la estadounidense, que se dispone a llegar al Sol para establecer allí una colonia de españoles, naturales de la Costa del Sol. «¡Pero cómo, exclaman los otros tres al unísono, si el calor que irradia el Sol es insufrible y reduciría a cenizas en una fracción de segundo el cohete y sus tripulantes!», etc., etc. El español no se encalabrina e, impertérrito y sesgo en su gran dignidad, como un jaque andaluz -otro estereotipo de corte psicológico dentro de un estereotipo regional, que a su vez forma parte de un estereotipo nacional, llegándose así a lo que podría llamarse «estereotipo al cubo»-, contesta sin que se le mueva un pelo y con desprecio hacia los otros tres: «Sí… ¡cómo que viajaremos de día!…»

Volviendo al chiste del negro, mi amigo, guineano por más inri, no se ofendió pues contextualizó afectivamente, sabedor de la nula intención ofensiva. Y es que quien saque las cosas de contexto (consciente o inconscientemente), las está sacando de quicio. Por ello es fundamental tener en cuenta el ámbito histórico, social, cultural y, muy importante: ¡afectivo!, en que se desarrolla lo cómico. La dimensión afectiva nos va a mostrar la intención y el talante de lo cómico.

Lo afectivo… importantísimo, en efecto; y en cualquier caso no es desde luego un aspecto desdeñable o baladí de la cuestión que aquí se trata. Creo que si los chistes de Guillermo Zapata se nos hacen execrables -e insisto en que estoy convencido de que en ellos no anida ningún odio, mas tan sólo (¿tan sólo?) banalización de la Historia y de los hechos por parte de una mente trivial y perezosa- es porque no desprenden calor humano alguno, sino únicamente indiferencia hacia el prójimo, frialdad extrema, glacial. El buen cómico, sin embargo, como sostiene el clarividente Pasolini, es bueno, buena persona, busca -si bien, las más veces, inconscientemente- hacer el bien; quiere al prójimo. Hay en el fondo de todo cómico verdadero un niño travieso que quiere y que quiere querer. Así lo expresa Baudelaire a propósito del inmenso pintor y caricaturista Honoré Daumier: «sa caricature est formidable d´ampleur, mais sans rancune et sans fiel» (su caricatura es formidable de amplitud, mas sin rencor y sin hiel) («Quelques caricaturistes français»). Otro tanto, creo, puede afirmarse de Dario Fo, gran satírico, pero de grandísima ingenuidad y bondad, exento de toda rabia y de todo resentimiento, incompatibles, en nuestra opinión, con toda comicidad que se precie. Es más, y esto es algo personal y por tanto sujeto a cautela intelectual, creo que el buen cómico siente incluso – o llega a sentirlo- cariño por el objeto o el personaje que caricaturiza y ridiculiza y busca de alguna manera el redimirlo a través de su arte, cargándose como un nuevo Cristo de todos sus pecados y monstruosidades. Sí, realmente hay mucho de salvífico y de redentor en lo verdaderamente cómico. Claro que puedo equivocarme, ¡cómo no!, pero yo afirmaría que Charlot sintió compasión por Adolf Hitler al rodar «El Gran Dictador». Y nuevamente el clarividente e inteligentísimo Baudelaire da en el clavo al contraponer en su poema «Versos para el retrato de Honoré Daumier», por un lado, la risa sardónica de Melmoth y Mefistófeles, «antorcha que hiela» y que «de la alegría no es más que la carga dolorosa» a, por otra parte, la que genera la caricatura de Daumier: «C´est un satirique, un moqueur; / Mais l´énergie avec laquelle / Il peint le Mal et sa séquelle / Prouve la beauté de son coeur» (Es un satírico, un burlón; / Mas la energía con que / Pinta el Mal y su secuela / Prueba la belleza de su corazón); y así su risa «rayonne, franc et large, / Comme un signe de sa bonté!» (se irradia, franca y ancha, / ¡Como un signo de su bondad!). Una vez más, las palabras «belleza» y «bondad» son intercambiables pues expresan exacta y absolutamente lo mismo.

7) Pertenencia o no del artista al grupo de referencia de las víctimas: Ha llegado el momento, ineludible, de hablar de «La vita è bella» y de su creador, judío, Roberto Benigni.

Ya Chaplin y Lubitsch, judíos también (¡qué grandes han sido los judíos laicos y laicizados, incluso «ateizados» de los siglos XIX y XX, cuantísimo han aportado a la cultura, desde que se les consintió ser ciudadanos y se los admitió como iguales en el seno de nuestra sociedad occidental!), demostraron cómo se puede abordar la tragedia histórica convirtiéndola en motivo cómico. El monstruo desenmascarado y rebajado moralmente a su muy justa y diminuta talla, objeto de la risa catártica, es despojado de todo atributo heroico y reducido a la dimensión humana de la vulnerabilidad y el desamparo.

Benigni va más allá. Toca de lleno la taylorización del exterminio de un pueblo, situando la segunda parte de su película «La vita è bella» en un campo de concentración y de exterminio; y logra con su genialidad el doble propósito de, por un lado, denunciar el crimen industrializado con sus verdugos al frente, «banalizados en el Mal» por remedar a Hanna Arendt, y, por otro lado, divertirnos y hacernos reír, cuando a priori, dado el contexto, sólo puede uno llorar de rabia y desolación. Películas sobre esta cuestión ha habido muchas; en la de Benigni se ríe uno y mucho, muchísimo. En ello radica el tour de force del cómico italiano.

Benigni hace un chiste que va incluso en la línea de los de Zapata. Cuando su hijo cinematográfico, niño escondido en los barracones para evitar ser gaseado, le expresa sus miedos, atemorizado por lo que se cuenta de que los alemanes convierten los cuerpos de los judíos en productos prácticos de consumo tales como botones, Benigni, desplegando su magnífico histrionismo, tras mostrarle determinados botones de su camisa de preso, le dice si cree que ésos son Abraham, Simón o Isaías. Y reímos todos y ¿quién nos acusaría de reírnos del sufrimiento ajeno?

¿A qué se debe ello? A que queda claro que Benigni toma partido por la víctima; a que la ambigüedad o equidistancia (está muy feo eso de matar judíos, pero si se los mata… no sé… algo habrán hecho, ¿no?) no tienen cabida, mientras que en el caso de los chistes de Guillermo Zapata sí que cabe lo equívoco, ¿no es cierto?, por no quedar suficientemente despejada la intención, o incluso por carecer de ella. En el caso de Benigni la intención queda meridianamente clara, entre otras cosas porque Benigni es judío y, por tanto, forma parte del pueblo que proporcionó, a su pesar, las víctimas y así es de cajón pensar que no busca la mofa de los suyos martirizados. Quizá, de haber sido Benigni cristiano o alemán, le hubiera sido más difícil convencernos con su obra, tan contaminados como estamos todos por el prejuicio y el recelo y también porque lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora con los atentados islamistas es, remedando ahora al sereno de «La Verbena de la Paloma», un trueno, que aun siendo ya muy gordo, en el futuro puede serlo todavía más: «¡pero muy gordo!». El temor es bien grande.

8) Calidad del receptor: Hay una última cuestión: cómo es el receptor del mensaje cómico y, en función de ella, cómo lo recibe. Si Pasolini, al final de sus días, se decanta por el teatro, ello se debe a la intimidad que éste brinda -unos cientos de espectadores al máximo- frente a lo masificado del cine en una sociedad progresivamente aculturizada y tiranizada por el consumo. De la misma manera el lector de poesía -por minoritario- será siempre más selecto que el de novelas buenas y éste a su vez lo será también con respecto al de best-sellers.

Quiere decirse con ello que la inteligencia, la sensibilidad y la cultura, mas también el grado de conocimiento y de implicación personal en la cuestión tratada, van a determinar la lectura justa del producto, su interpretación adecuada… o no, esto es su incomprensión cerril, su rechazo gárrulo, o incluso el vituperio ofensivo.

Perdóneseme entonces que ahora y aquí hable de mí mismo. Es culpa del editor de Dokult que me insta a ello, por aquello, según dice, de «el valor añadido de la vivencia personal que refuerza los argumentos» y añade, sin apelación, «y si se puede aportar un artículo, un documento audiovisual propio, algo visible y tangible en definitiva, pues ¡miel sobre hojuelas!», obligándome así a hablar de mí después de haber citado a Shakespeare, a Lubitsch, a Benigni, etc…. ¡Qué bochorno! En fin, de nuevo, solicito del sufrido lector paciencia, benevolencia y que, por anticipado, me exima del pecado de la vanidad. La cosa es como sigue: en 2001 la Troupe del Cretino presentó al certamen 100 x 100 organizado por el Ayuntamiento de Móstoles su performance «Por donde pasan los Hunos, no vuelven a crecer los otros», que pretendía ser a la vez denuncia del terrorismo nacionalista etarra y sátira de la práctica performancista, un camelo en nuestra opinión. Como rehuimos la narración plana y el didactismo y porque creemos en un lenguaje teatral mucho más connotativo que denotativo y porque todo tiene un contexto que, de ser ignorado, equivoca el rumbo y el talante, pero además porque creemos en la inteligencia y el sentido crítico, por todo ello, digo, a pesar de la inequívoca intención de nuestro trabajo, algunos espectadores estimaron todo lo contrario, esto es que aquello iba contra España y… ¡a favor del terrorismo!… mientras que otros, los progres, ¡oh alarde de miseria moral!, sostenían que aquello favorecía al PP. Menos mal que la concejala de Cultura, allí presente y haciendo honor a su cargo, supo ver cuanto había que ver, como también los miembros del jurado que nos otorgaron el premio y no nos judicializaron torpemente.

Por otra parte, en España, toda sátira del nacionalismo ha sido motejada automáticamente con el remoquete de «fascista». Decimos «sátira», no complaciente chanza comprensiva que no es más que suave colleja y a la postre cálida caricia, y que es, por otra parte, cuanto suelen practicar humoristas y televisiones.

En esta perspectiva, la sátira será siempre incorrecta si atañe a los grupos o naciones que fueron colonizados y oprimidos, mas también a aquellos otros que han inventado un pasado de ocupación y de humillación, reescribiendo la Historia a conveniencia y medida de sus pingües negocios caciquiles, esto es los nacionalismos, en nuestro caso español, el catalán y el vasco.

Así las cosas, con el Islam intocable por la amenaza de las fatwas, los países subdesarrollados por su pasado de opresión por parte de las metrópolis, el indigenismo por idénticas razones, los nacionalismos por su ulcerada sensibilidad, la izquierda por su autoproclamada indiscutible superioridad moral frente a la derecha aquejada de crónica mala conciencia, ¿qué queda como objeto de sátira? Pues, por el proceso de eliminación, queda esa derecha perseguida por el ojo de Caín (así, a igualdad de ocurrencias y necedades por parte de políticos de derechas y de izquierdas, por cada chiste contra Manuela Carmena, se harán diez contra Ana Botella o Esperanza Aguirre y estos últimos serán los buenos, mientras que los primeros serán reaccionarios), la Santa Madre Iglesia (que lleva ya tantos siglos sin empuñar la espada del buen Saulo), los defensores declarados de la unidad de España (por franquistas o fascisto-falangistas o incluso nacionalsocialistas), los taurinos (por torturadores), el Ejército (por español). Compruébese cómo, de esta guisa, se identifica y reagrupa a todos esos conjuntos de creencia u opinión bajo el título o epígrafe de «derecha» o «reacción» o «caspa», etc., otorgando así, por oposición, a todos los que se les contraponen el marchamo de «progreso», «razón», «solidaridad», etc. y cuanto bello sustantivo o adjetivo se pueda hallar. Se llega así, por ejemplo, al sofisma de que los toros son ¡de derechas! y que quienes nos declaramos taurinos somos, en palabras de la periodista Carmen Rigalt «franquistas, machistas y latifundistas». Y a la inversa, quien se oponga a ellos será impoluta persona de Cultura.

Por lo que hace a lo que aquí nos interesa, se dará así una sátira rutinaria, confortable y adocenada, que no indisponga a quien no hay que molestar, que ataque siempre a los mismos. A eso se llama apostar sobre seguro y evitar el riesgo. Se aliena así el cómico su auténtica condición y vocación, tal y como propone Albert Boadella, quien ha afirmado siempre que el auténtico creador, en su compromiso con la verdad, nada a contracorriente, toca y hurga en lo intocable y embiste contra los tabúes consagrados. Por ello, según hayan ido imperando unas u otras mentiras aceptadas tácitamente o con entusiasmo, según hayan mandado unos u otros, Boadella ha atacado primero al Ejército o a la Iglesia, mas luego a los nacionalistas y a los progres. Sin embargo, a diferencia de esa auténtica vocación cómica, el progre se reviste de un confortable uniforme que le asegura el aplauso acrítico de un público ganado de antemano y el calor securizante de lo disciplinariamente rutinario. Y es que, cuando el progre hace arte, se convierte paradójicamente en lo que Baudelaire llama el «artista burgués». «Hay algo mil veces más peligroso que el burgués: el artista burgués que ha sido creado para interponerse entre el público y el genio; esconde el uno al otro». Y añade el poeta francés, pesimista: «El burgués que tiene pocas nociones científicas va adonde le empuja la gran voz del artista-burgués». En definitiva, que, ante la ausencia de criterios, el sedicente artista impone su visión alicorta, mustia y complaciente de las cosas y la realidad.

Acaben aquí estas reflexiones sobre los límites morales para el tratamiento cómico de cuestiones muy dolorosas. Es obvio que no hemos llegado a ninguna conclusión realmente funcional o práctica que establezca con claridad meridiana cuáles son o debieran ser esos límites, entre otras cosas porque las variables que entran en juego a la hora de crear un producto cómico de estas características son muchos y muy complejos, y alejan toda decisión o medida concreta y dogmática al respecto. En cualquier caso esperamos que las consideraciones aquí expuestas, amén de no ser en exceso enojosas, hayan contribuido a aclarar algo el embrollado problema y puedan dar lugar a nuevas reflexiones críticas. Si ello es así, nos damos por más que satisfechos y agradecidos.

Epílogo: De todo lo anteriormente expuesto (globalización cultural y abolición de las distancias físicas y psíquicas, corrección política, etc.) y como, por otra parte, se ha venido comentando a lo largo de estas líneas, se puede afirmar que los grandes tópicos del género cómico (el mariquita; la burla del extranjero en su faceta étnica, lingüística y religiosa; la condena estereotipada de determinados oficios y profesiones tales como los tradicionales de médico o abogado, a los que se añadirán muchísimos otros; la visión satírica y también estereotipada que ataca a la mujer y su conducta; incluso quizá -¡quién sabe!- el castigo al viejo por querer impedir el amor primaveral de los jóvenes; incluso la figura del pícaro por considerarlo reaccionario al no atacar directamente la injusta sociedad de clases, sino que tan sólo busca su beneficio engañando sin cuestionar el statu quo; etc.) quedarán muy limados cuando no abolidos. ¿Se generarán nuevos tópicos para la nueva sociedad? ¿Serán estos realmente populares, eficaces, funcionales y dinámicos psíquicamente?… La verdad es que lo veo bastante difícil.

Como ejemplo -y ya con ello ponemos el punto final a este escrito-, permítasenos centrarnos, para dar mayor fuerza a nuestra argumentación mediante un ejemplo, en el tópico cómico del turco.

Decadencia y desaparición de los tópicos cómicos: el ejemplo de la»turquería»: Por «turquería» -el neologismo es nuestro- entendemos la obra en que se ridiculiza al turco. ¿Con intención malévola o xenófoba? En absoluto; es más el turco se nos suele aparecer como alguien fanfarrón, pero simpático e incluso entrañable en su personalidad caricaturizadamente simple. La cosa tiene su explicación: ¿Quién se apodera de Jerusalén y contra quién van dirigidas las cruzadas? Contra el turco que toma del mundo árabe el relevo del Islam, amenaza meridiana para el cristianismo y para Occidente. Dicha amenaza quedará reforzada por la toma de Constantinopla en 1452 y desde entonces el Imperio Otomano se erige en el enemigo más temible y temido por Europa, tanto por tierra (llegan a las puertas de Viena, conquistan Hungría, etc.) como por mar (Lepanto los debilitará y mantendrá a raya, pero no eliminará sus incursiones y piratería, ni acabará definitivamente con la amenaza). El turco, en definitiva, es el gran enemigo que infunde miedo. El miedo puede llegar a atenazar y por tanto hay que vencerlo. El teatro cómico cumple una función de conjuro en que la risa generada por la ridiculización, que empequeñece y desarma la cosa (persona, pueblo, religión, etc.) temida, nos libera catárticamente del temor. Nace así la fecunda tradición artística de la «turquería», cultivada por Cervantes, que tan bien conoció a turcos y berberiscos, para su desgracia; por Molière; por Mozart; por Rossini; por el maestro Luna, aunque cuando él componía ningún pavor ni espanto ponía ya el turco en Occidente; y posiblemente otros más creadores que o no conozco o no recuerdo.

Hoy en día, por mor de la globalización previamente comentada y también porque la religión que profesa el turco es el Islam, y además porque, aunque quiera ingresar en la Unión Europea, Turquía, culturalmente, no es Europa -y geográficamente sólo un cachito-, y por tanto la rauda acusación de xenofobia se impondría; pero además porque a bien pocos interesan ya las tradiciones artísticas; y además porque la libertad de expresión está hoy en claro entredicho (a este respecto recuérdese cómo Erdogan ha forzado a Merkel a procesar a un periodista alemán que lo criticó y ridiculizó, esto es un presidente autoritario que encamina a su país hacia la deskemalización y hacia la dictatura islamizante, apretándole las tuercas (turcas, se supone) a la presidenta de la mayor potencia económica de la Unión Europea); por todo ello, digo, lo turco, como tópico de nuestro teatro, ha de quedar inevitablemente abolido, pasa a ser tabú.

Sí, desgraciadamente, mucho más que la tradición y que el sentido común (pilares ambos de lo cómico) pesan los grupos de presión fanatizados que con tanta soltura y eficacia manejan el sedicente agravio y tan bien hacen sus aspavientos, ya sean de amenaza o de dignidad ofendida.

Dario Fo en el Monte Tabor

A Itàlia no hi ha res insípid. No hi he vist mai ningú, pels carrers, que fes una cara estòlida. Jo conec que sóc a Itàlia quan al matí, en llevar-me i sortir al carrer, em trobo voltat de persones amb els ulls brillants. A les ciutats italianes, els matins tenen una intensitat com no es pot veure enlloc més del món…. Són converses (les dels italians) potser una mica angoixants, realitzades amb l´obsessió de la pasta que cal guanyar, intensificades pel negociet que cal rematar. Són converses que concentren una tal quantitat de vida, una tal quantitat d´habilitat, tanta frenètica superfície d´intel.ligència, que és perfectament natural que la manifestació externa de la situació interior sigui una brillantor dels ulls extraordinària (Josep Pla, «Cartes d´Itàlia»)

(En Italia no hay nada insípido. No he visto nunca a ninguno, por las calles, que mostrara una cara estólida. Yo sé que estoy en Italia cuando por la mañana, al levantarme y salir a la calle, me encuentro rodeado de personas con los ojos brillantes. En las ciudades italianas, las mañanas tienen una intensidad como no se puede ver en ningún otro lugar del mundo… Son conversaciones (las de los italianos) quizá algo angustiosas, realizadas con la obsesión de la pasta que hay que ganar, intensificadas por el negociete que hay que rematar. Son conversaciones que concentran una tal cantidad de vida, una tal cantidad de habilidad, tanta frenética superficie de inteligencia, que es perfectamente natural que la manifestación externa de la situación interior sea un brillo de los ojos extraordinario)

1) La anécdota: Según Nietzsche bastan tres anécdotas para definir el carácter de cualquier personaje. Por su parte, los historiadores del Arte vieneses Ernst Kris y Otto Kurz, en su estudio sobre lo que ellos llaman la «leyenda del artista», consideraron la anécdota como la «célula primitiva» de la biografía del artista, demostrando además cómo esa anécdota y el mundo de las anécdotas se insertan en el dominio del mito y de la saga, relacionando y entroncando así al artista con los dioses y los héroes.

De ahí que sea pertinente comenzar con una anécdota. Entre el grandísimo ciclista Fausto Coppi y el joven Dario Fo se daba un gran parecido físico. A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, en Milán la gente tomaba a Fo por Coppi y le pedía autógrafos. En lugar de decir quién era él realmente y deshacer así el equívoco, Dario Fo zahondaba en el quid pro quo -tópico cómico por excelencia- y firmaba apócrifamente los autógrafos. Imagino además que con dedicatoria burlesca añadida. Se me ocurre ésta, por ejemplo: «Alla bellissima signorina Lucrezia Altomare, affettuosamente da questo modestissimo ciclista, Fausto Coppi». De este modo Dario Fo ponía en evidencia, por un lado, que, si como afirmaba Pessoa el poeta es un fingidor, el actor, por su parte, es un gran impostor y, por otro lado, su amor retozón por la chanza y la broma cordial, por la alegría. Anécdota reveladora -y todas, en la perspectiva nietzscheana lo serían-, pues, de su arte.

2) La Commedia dell´Arte: Si las cuatro condiciones necesarias para que pueda hablarse de Commedia dell´Arte son la presencia de los arquetipos, las máscaras, la improvisación y el multilingüismo, ¿cómo no ligar a Dario Fo con ella? No significa esto que Dario Fo haga Commedia dell´Arte, sino que es clarísimo heredero de la tradición teatral italiana.

a) Arquetipos: Son cuatro: zanni o criado/a, viejo, enamorado/a y capitán fanfarrón. Todo arquetipo es síntesis y más que de simplificación, cabe hablar de estilización, de reducción a lo esencial eliminando lo personal y toda manifestación que sea exclusivamente individual. Se llega así a un ser que, no siendo ninguno en realidad, es todos, al menos todos los de una categoría humana. Descontextualizando, podría decirse con Pirandello, tal y como expone su célebre novela, que se es «uno, nessuno e centomila» (uno, ninguno y cien mil).

El arquetipo se nos presenta, en primer lugar, como una panoplia física de movimientos estereotipados y de respuestas automáticas a una serie de estímulos y así, por ejemplo, el Viejo camina sobre los talones y con las piernas muy abiertas para apuntalar una estabilidad menguada por la edad (recuérdese a este propósito cómo Dersu Uzala, el cazador siberiano de la película de Kurosawa, sabe que quien ha caminado por la nieve es un viejo pues apoya primero los calcañares); el zanni o criado despliega una gran variedad de movimientos y carreras caracterizados por la viveza y la inmediatez: los enamorados, tan ridículamente espiritualizados, oscilan suspirantes y se desplazan de puntillas por mejor y más aproximarse al mundo puro de las Ideas, alejándose de todo bruto accidente y de toda bruta condición; el capitano, marcial, hincha el pecho, taconea con arrogancia y la altivez engalana todo su ser: mirada, portante y compostura.

En lo psíquico, los arquetipos no pueden ser más sencillos, tanto que cabe hablar de simples, más que de sencillos. Y así el capitano es pura soberbia y fingimiento, ficticio Aquiles y ficticio Don Juan, pura usurpación e impostura, ¡y su personalidad es la más compleja de toda la Commedia dell´Arte! Los enamorados sólo piensan y viven por el amor, siempre platónico, despojado de todo elemento carnal (¡Qué asco!). Y ya está. Los zanni sólo tienen una idea en la cabeza: comer, si bien para ello hayan de recurrir a la astucia. En cuanto al viejo, su objetivo vital es prolongar su existencia, resguardándose del tiempo y de los engaños, motivados por la codicia, de cuantos le rodean.

Nada más ajeno, pues, al método stanislawskiano que la Commedia dell´Arte.

El hacer teatral de Dario Fo bebe en estas fuentes arquetípicas, para él irrenunciables pues se sabe heredero de una riquísima tradición cuyos orígenes como tales se remontan a la época del manierismo en el Arte, pero que en realidad entroncan con el teatro greco-romano. Y ello constituye un tesoro que el tiempo acendra. Cuando Fo aborda un personaje, en primer lugar lo adscribe a un arquetipo y desde esa base lo construye y representa. Ahora bien, como Fo es hombre de su tiempo, no renuncia a expresarse renovando el acervo popular, incorporándole nuevos fantoches, que en el fondo no son más que manifestaciones individualizadas del arquetipo. Así, cuando Fo interpreta y glosa a Berlusconi, ¿no es éste un lamentable Pantalone, asustado por la edad inexorable, anciano rijoso y acumulador marrullero de tesoros?

b) Multilingüismo: ¿Pero cabe hablar de multilingüismo en un actor que tan sólo representa en italiano? Sí, que no nos engañen las apariencias. Desde nuestra España no podemos hacernos una idea de la riqueza dialectal de Italia. El toscano áulico es la base del italiano oficial y literario, mas la cultura folklórico-lingüística de los itálicos es tan varia y tan celosa de sus particularidades que no puede ni debe ignorarse.

Fo, sin ignorar los meridionales, es un grandísimo conocedor de los dialectos septentrionales que incorpora con gran soltura a sus representaciones. Fo es un actor netamente italiano y por ello multilingüe, probablemente el máximo exponente del más expresivo multilingüismo.

Hay más: el grammelot (al parecer del dialecto bergamasco en que «grammelare» significa hablar con onomatopeyas), también llamado gramelot, o incluso grommelot (y entonces su origen sería el francés «grommeler», esto es refunfuñar o rezongar), esa neo-lengua, que no inventó Fo pues posiblemente se remonte a la noche de los primeros tiempos del teatro cómico y desde luego fue utilizada por los juglares y, claro está, por la Commedia dell´Arte, pero sí al menos expresada y actualizada por él magistralmente, hecha de mímica, sonidos inarticulados, onomatopeyas y dialectalismos y que constituye una cima en la expresión cómica. ¿Cómo no ver en ese grammelot de Fo reminiscencias de la jerigonza de Polichinela, así como del lenguaje primitivo de los zanni menos evolucionados? Me vienen entonces a la memoria esas líneas de Pío Baroja, pertenecientes, creo, a «Las inquietudes de Shanti Andía», en que expresa la dificultad del pueblo vasco para expresar actos y conceptos y su recurso primario y constante a onomatopeyas tipo «¡zas!» o «¡pumba!». Ahora bien, si el lenguaje rural es más bien pausado y cazurro, el grommelot es pura electricidad, viveza torrencial de sonidos en cascada, que nos remiten al zanni enamorado (apnea, brincos, entrechats, aullidos, suspiros, canciones, etc.), o al zanni angustiado (respiración entrecortada, gritos, carreras, mordisqueos, temblores, etc.)

El grammelot es también hermano de esos «esperantos», ridículas lenguas sincréticas que consagra la Commedia dell´Arte y que restallan como un látigo cómico en, por ejemplo, el español macarrónico del capitano, ese pobre y desarrapado napolitano, pongamos por caso, que quiere hacerse pasar por noble y cautivador capitán hispánico de gloriosos Tercios, y que con gran desparpajo crea, a su manera, una nueva lengua. También Shakespeare, poniendo en escena a escoceses, galeses e irlandeses, en gran medida está echando mano de parecidos recursos y de una misma estrategia.

Así define Antonio Fava el grommelot en su obra «La máscara cómica en la Commedia dell´Arte»: Galimatías ininteligible que sustituye al lenguaje real. Expresión fonética de puro sonido, comprensible al apoyarse en comportamientos físicos y movimientos, tonos de voz e intenciones. En la Commedia dell´Arte, el grommelot se usa en circunstancias dramáticas particulares; por ejemplo, cuando el personaje no puede, no debe o no desea hablar con normalidad. En la Commedia dell´Arte, el uso del grommelot no es obligatorio ni común; es un instrumento expresivo a disposición del artista».

c) Improvisación: Desde la facundia más fértil y torrencial, desde una prodigiosa riqueza de vocabulario, desde el conocimiento profundo y exhaustivo de expresiones cultas, populares e incluso groseras, así como desde el dominio de la técnica vocal y de una dicción impecable, Fo da rienda suelta a su imaginación feraz y da vida a las nuevas ideas y ocurrencias que le van cruzando la mente a medida que va actuando. Y ello con tal habilidad y sin perder nunca de vista el objeto final, que lo inesperado, lo imprevisto y lo desconcertante acaban siempre por formar parte del conjunto, adornándolo y enriqueciéndolo en grado sumo.

Como actor no sujeto a un texto memorizado, Fo sabe adónde quiere llegar, mas el cómo variará según varios factores: la reacción del público, las características de la obra y el tema, el estro del actor con sus variaciones de calor afectivo, etc.

En esto de la improvisación hay mucho de mistificación que los actores all´improvvisa han alimentado para darse importancia, suscitar la admiración y crearse un prestigio a los ojos del espectador. Sin embargo, la creación ex nihilo es imposible; tan sólo corresponde a Dios. Ex nihilo nihil fit, como sostiene Parménides. Los humanos creadores, contrahacedores del Sumo Criador, sólo podemos inventar a partir de o desde algo previo. Tan sólo la experiencia, el estudio y el conocimiento, así como la intuición escénica, el ingenio natural y el don de la oportunidad, pueden proporcionar al actor improvisador la capacidad de improvisación. Ésta se cifra en la sangre fría que, lejos de incomodarse o desazonarse por lo imprevisto o el accidente, los incorpora a la representación, tal y como proceden algunos árboles frente a un parásito, que no sólo lo neutralizan sino que lo envuelven en una cápsula protectora que adorna el tronco y le confiere esa extrañeza necesaria, según Baudelaire, para poder hablar de belleza y que, en definitiva, no correspondería más que al valor de lo desconcertante en mayor o menor grado.

También se cifra la improvisación en una serie de recursos, un repertorio de gags, lazzi o golpes varios, así como canciones, versos y rimas, entre los que escoger aquéllos que mejor convengan a una situación determinada.

Improvisación es también saber captar al vuelo una alusión oportuna a la actualidad insertándola en el decurso de la representación.

El improvisador sabe desnudarse. Quiere decirse con ello que es capaz de despojarse del texto y sumergirse así, sin protección, en las procelosas aguas de la representación sincera. Permítaseme en este punto narrar una anécdota, que sería alegoría de cuanto aquí se afirma. Arena es una amiga mía bailarina, muy hermosa, que alía las condiciones que para don Benito Pérez Galdós, canario él también como la propia Arena, conforman la Belleza y que son la salud y la gracia. Arena viaja en coche por la costa mediterránea, acompañada de tres amigas. Luce en el cielo un magnífico sol de finales de abril. Detienen el vehículo frente a una pequeña playa desierta. Arena y una de sus amigas, tentadas por la soledad del lugar y las apacibles aguas, deciden desnudarse y penetrar en el mar, refrescando, purificando incluso, sus lozanos y bizarros cuerpos. Desprendidas con presteza y alegría de sus ropas, se han sumergido raudas en las salutíferas aguas. ¡Qué gran placer hallan en el contraste entre la tibieza del aire y el agua tan fresca aún! Invitan a las otras dos muchachas a zambullirse y a gozar con ellas del generoso regalo que les brinda la primavera en su esplendor. Sin embargo, no se las ve convencidas y se muestran renuentes. Tras insistir para que se sumen al baño, algo corridas, alegan y confiesan que no quieren mostrar sus carnes por encontrarse gordas. Al final no se bañaron pues no osaban desnudarse. Hubieran también podido argumentar que no querían resfriarse. Pues bien, si no se desviste, el actor no se expone, incapaz como es de renunciar a esa «veste qui tient chaud» (chaqueta que nos da calor) -que es como Sartre definía el prejuicio- y temeroso del frío o de mostrarse sobrado de kilos o falto de músculo, o poco agraciado, etc.

Ya en tiempos, los actores italianos reprochaban a sus colegas franceses el memorizar textos y luego repetirlos como un loro, evitando así la exposición realmente creativa y despojando a la actuación de chispa y de auténtica vida. En definitiva, que el actor all´improvvisa acusaba al actor clásico galo de impostación.

Creo que para hacerse una idea cabal de lo que es la improvisación, hay que recurrir a la tauromaquia. Frente al toro, ya sea con la franela, ya sea con la pañosa, el matador, forzosamente, ha de improvisar. Es cuanto Luis Francisco Esplá expresa al afirmar que la faena es una creación que ha de incorporar la voluntad -imprevisible, salvaje, brutal- del toro. En efecto el diestro posee una técnica que ha aprendido en escuelas taurinas o en capeas y tentaderos y que luego ha mejorado y depurado con la experiencia, la inteligencia y la reflexión. Dispone además de recursos y de pinturería, pero no puede anticipar la conducta del toro ni sus características comportamentales, como tampoco puede prever las circunstancias de la lidia, que van desde las variables climatológicas hasta las prestaciones de su cuadrilla, como por ejemplo, la calidad de los puyazos. Forzosamente habrá de adaptarse al toro para sacarle el mayor partido posible. En su mente llevará un guión -el canovaccio de los cómicos dell´Arte y de Dario Fo-, mas ese guión será permanentemente modificado sobre la marcha. E incluso el momento supremo, la hora de la verdad, la muerte, se verificará de una manera u otra -suerte natural, suerte contraria, embroques distintos: al volapié, recibiendo, al encuentro, aprovechando el viaje, etc.-, según se haya dado la lidia y según se haya comportado el burel. Pues bien, el actor all´improvvisa será, ha de ser, torero, poseedor como el matador de una gran técnica, de recursos físicos (y además verbales, en el caso del cómico), de experiencia, de imaginación; lleva en su mente el canovaccio que es el desarrollo de la acción; mas como el público nunca es el mismo, ni tampoco las circunstancias o la cambiante actualidad y como, además, el actor ha de hacerse eco de todo ello, forzosamente habrá de escuchar y adaptar su acción al aquí y ahora de la representación.

d) Máscaras: Fo usa raramente máscaras físicas, las canónicas máscaras de la Commedia dell´Arte, de cuero y monocromas, pero es que es de por sí una auténtica máscara grotesca dotada de movimiento autónomo, que él sabe acentuar a voluntad y que la edad ha ido haciendo más intensa y expresiva. Su exoftalmia, su prominente dentadura, su papada, animadas de una sorprendente y vital expresividad conforman una vivísima máscara. Creo que si Fo es tan sumamente mímico es porque previamente ha trabajado mucho con máscara, con la rigidez gestual y la fijeza de la máscara como tal, un rictus en definitiva, que obliga al resto del cuerpo -la parte libre de la cara, esto es ojos y mandíbula inferior, así como todo lo que no es rostro, esto es cuello, tronco y extremidades- a multiplicar las capacidades de expresión y de transmisión de emociones.

Por otra parte, también el cuerpo de Dario Fo, muy semejante al de Jacques Tati, alto y desgalichado, y del que saca tanto partido gracias a su gran técnica del movimiento corporal y a su intuición escénica, contribuye a la imagen cómica. Fo es gracioso nada más verlo.

3) Petrolini: Este caricato o cómico del teatro de variedades es, en gran medida, precursor de Dario Fo. Simpatía arrebatadora, facundia estremecedora, inteligencia verbal vivísima y sumamente creativa, dominio corporal y vocal, facilidad para crear desde sus personajes mundos absurdos, mágicos y siempre graciosos… todo ello hizo de él el artista mimado de Marinetti y del futurismo, llegando a ser condecorado por el régimen fascista.

También Petrolini, en más de una ocasión y en más de dos, trabajará en dialecto romano, al igual que Fo recurre cuando así lo considera oportuno a los dialectos septentrionales. Petrolini, en su verborrea disparatada, es heredero de Pulcinella, a quien por otra parte también encarnó.

Hay un número de Dario Fo, dentro de su espectáculo sobre Bonifacio VIII, que es a su manera un auténtico ejercicio de macchietta, como los que llevaba a cabo Petrolini (el de Gaston, por ejemplo). Por macchietta, en el teatro de variedades italiano, se entiende el caricato que lleva a cabo un monólogo cómico en que caracteriza y describe a su personaje, salpicándolo de chistes y de partes cantadas de forma grotesca. Fo interpreta al Papa Bonifacio VIII, contemporáneo de Dante Alighieri, revistiendo sus hábitos sacros, mientras narra esa acción con todos los accidentes que le suceden por su propia torpeza y precipitación, así como por la impericia de sus ayudantes (enganchones, tropiezos, golpes, etc.), alternando el canto eclesiástico con las reacciones verbales y físicas (exabruptos, exclamaciones, insultos, brincos, respingos, muecas, etc.) a esos contratiempos.

Podría establecerse un continuum Petrolini-Fo-Benigni y es que en efecto los tres participan del espíritu popular del teatro: ritmo insoslayable, tensión cómica permanente, verbo torrencial, movimiento coreografiado y nunca descompuesto (incluso robótico-autómata propio del maquinismo de la Revolución Industrial -la Olympia de Hoffmann-, mas con el precedente manierista del hombre de palo del ítalo-toledano Juanelo), intuición escénica desarrolladísima, escucha del público e interacción con él, recurso a los arquetipos cómicos fundamentales desde los que construir el personaje, etc., todo ello envuelto en una energía que no admite réplica.

Es curioso comprobar cómo, precisamente por ser tan popular, Petrolini fue ensalzado y elevado por el movimiento futurista a rango de artista de vanguardia.

4) Ruzante: Dramaturgo y actor de la primera mitad del siglo XVI, precursor en muchos sentidos de la Commedia dell´Arte, Ruzante crea el mito de Madama Allegrezza, mixtura de un sentimiento pleno y vital de la existencia, por un lado, y de melancolía, por otro. Nace esta melancolía de los efectos de la guerra y de sus nefastas consecuencias para el campesinado, siempre desfavorecido frente a la prepotencia de los grandes. Otro tanto ocurre en Fo. La diferencia estriba en que Fo, situando su arte en una perspectiva marxista, persigue -amén de hacer arte, que esto, por favor, no se olvide nunca- la denuncia y en último término el cambio social, mientras que en Ruzante, autor manierista, la situación de injusticia y desvalimiento es alegoría de la condición humana. En cualquier caso, sea como sea, qué duda cabe que en Ruzante hay dramática denuncia social.

Ruzante es teatro popular en su uso de los dialectos (paduano, veneciano y bergamasco), en sus chistes de trasfondo sexual y de doble sentido, en sus caricaturas, en su desacralización de los ideales reducidos a elementos concretos, palpables y fisiológicos, en sus reacciones pedestres alejadas de toda sublimación. No en vano en Ruzante, mientras que los señores se expresan en un toscano literario, los siervos, campesinos y criados lo hacen en dialecto.

Se da también el grammelot en Ruzante. De hecho su pseudónimo, Ruzante, proviene de «ruzare», que significa hablar a borbotones, sin demasiada claridad, como un zanni nervioso y siempre muy poco instruido.

Ruzante es la humanidad, en su crudeza, su miseria y su risa tal y como se expresa en sus diálogos (Il reduce – El desmovilizado- y Bilora, nombre del villano protagonista y que en dialecto de Padua significa «garduña», ese mamífero reputado tenaz y sanguinario) y en su obra en general, en la cual, a pesar de las desgracias, alienta la vida, el deseo de vivir y de ello se desprende un gran calor humano. Exactamente igual que en Petrolini y que en Dario Fo.

5) Mester de juglaría: En orden cronológico inverso, Dario Fo, desde Petolini y los caricatos del teatro de variedades y pasando por la Commedia dell´Arte y luego Ruzante, llega al mester de juglaría y en él desembarca dotado de los citados buenos mimbres. Fo recupera la juglaría. Si el actor encarna a un personaje, el juglar es además narrador activo, activísimo en su caso, como ha de desprenderse necesariamente de todo cuanto ya se ha dicho.

Fo es un juglar alegre, dicharachero, escatológico y obsceno cuando toque, nunca vulgar, nunca sometido a las modas o a las subculturas televisivas o de redes sociales. Fo es además juglar muy didáctico que contextualiza social e históricamente toda su narración, entre otras cosas porque rehúye los relatos abstractos, idealizados y retóricos.

Maestro del bululú, Fo crea un mundo riquísimo y poblado de muchos personajes, que es mágico y a la vez tremendamente concreto e incluso rugoso, desde el cual fustigar al poderoso y aliviar al débil y desvalido. Fo es también, como su personaje de San Francisco, juglar de Dios y su juglaría es puro espíritu evangélico; es evangelio en acto, en acto teatral.

6) La aproximación teatral al teatro: Ingenuamente, podría preguntarse uno: «Hombre, claro, ¿cómo ha de ser si no?» Y sin embargo, en general y por desgracia, las aproximaciones al teatro no suelen ser teatrales. Suelen ser textuales o literarias. Y esto es así porque quienes explican y enseñan el teatro son profesores de literatura y no actores y porque en muchas ocasiones los directores de teatro son también ellos profesores de literatura o ejercen como tales. Ahora bien, si es cierto que sin texto no hay literatura, no es menos cierto que sin texto sí puede haber teatro, un teatro más puro, no contaminado por la literatura y que puede llegar a ser arrebatador. Es el caso de la Commedia dell´Arte en que existe el guión (el canovaccio), pero no el texto.

En cualquier caso la aproximación literaria al teatro, que es la habitual, se cuida demasiado -y bastante mal en general- del texto y bien poco de todo lo demás: la acción, la energía, la empatía con el público, el movimiento, etc., dando como resultado un producto rígido y avital, por muchos efectos escénicos y de luz y sonido que se incorporen, y cuyo objetivo es paradójicamente apuntalar un texto que, por ser dicho con anemia o con fingimiento, se hace aburrido, duro de tragar y pesado de digerir. En definitiva, que el único protagonista serio, el texto, por intragable, tiene que apoyarse en unas muletas tecnológicas que en rigor son ajenas al teatro.

Dario Fo, por instinto y por experiencia, sabe que el teatro es acción y que como tal acción ha de hacer vibrar al espectador. Dario Fo sabe que el teatro es ritmo, interno y externo, y que sin ritmo la obra se desinfla; y que ese ritmo, cambiante, eso sí, a lo largo de la obra y de su representación, ha de manifestarse siempre con intensidad, sacudido por ese viento sagrado que agita el roble de Dodona en que habita el dios.

Voz, gestos, posturas, movimientos, lenguaje, facundia, inteligencia e intuición han de activarse y tensarse al máximo; entonces el espectador se dejará embarcar y surcará un océano de fantasía; y entonces, sí, el teatro literario -si de él se trata, si lo hay- brillará con luz propia y convencerá sin necesidad de que lo apuntalen como un edificio ruinoso.

Un último ejemplo para que se nos entienda mejor: cuando Kraus canta una ópera o una zarzuela -«Doña Francisquita» del maestro Vives-, ¿qué necesidad hay de trasladar la corte del Duque de Mantua a la Roma mussoliniana o de mostrar mujeres en cueros, o exhibir urinarios en que los tenores canten mientras hacen aguas menores o mayores, o de desplegar una maquinaria tramoyística de efecto tan infantil e inmediato como efímero? Ninguna, ya que el canto se basta a sí mismo. Pues bien, con Dario Fo el teatro -que no es necesariamente literario; nunca nos cansaremos de recordarlo- se basta a sí mismo.

7) La alegría: En las películas italianas y españolas de la época del blanco y negro, más o menos realistas, suele darse un personaje -estudiante, obrero, campesino, soldado, oficinista, golfo, etc.- que está siempre haciendo reír a los demás, que es querido por todos y que desprende un tremendo calor humano en todo cuanto hace y dice. Traveling en una taberna; se oyen unas risas, se adivina una gran animación; se aproxima la cámara a una de las mesas; allí está él contando alguna chanza. Plano general de la salida de una fábrica; se ve en picado un grupo de obreros que ríen divertidos; entre ellos se halla él, diciendo alguna cuchufleta. Ese «él» es la alegría, la despreocupación, el optimismo, el «a mal tiempo, buena cara», ese personaje que alivia a los demás en sus cargas y aligera la existencia. Retozón, consigue que los demás retocen también con él.

En «Doña Francisquita», del maestro Vives, ante la bulla que en Carnaval despliega el pueblo, exclama con admiración Cardona, tenor cómico: «¡El pueblo de Madrid encuentra siempre diversión / Lo mismo en Carnaval que en Viernes de Pasión!», a lo cual contesta el protagonista, Fernando Soler, tenor: «¡Conserve Dios su buen humor!» Sí, consérvelo Dios por siempre, consérvenos el bendito y bonito buen humor.

Dario Fo es una bendición; es como uno de esos amigos que nos regala el Cielo y que siempre se nos presentan animosos, efusivos, llenos de aliento y de palabras que nos calientan y elogian con calor. Fo se nos muestra siempre contento, tanto dentro como fuera del escenario y en éste va más allá y es plenamente feliz, tanto que su felicidad se comunica indefectiblemente al público, produciéndose así el milagro de la comunión cómica. Mediante la expresividad suma, la vitalidad invencible y la alegría crítica como respuesta a todo estímulo, siempre jovial, siempre cordial, Fo, como grandísimo actor que es, transmite al público su energía, galvanizándolo y exaltándolo. Realmente, viendo y escuchando a Fo uno parece degustar un aperitivo del Paraíso. El actor de verdad es no sólo un taumaturgo que pone en olvido nuestras cuitas y males, incluso físicos, al menos durante el tiempo de la representación, cuyo recuerdo será, cuando menos, lenitivo, sino que es además transfigurador pues nos hace decir o pensar como a San Pedro en el Monte Tabor: «Señor, ¡qué bien estamos aquí!» (Mateo 17, 4)

Hemos alcanzado el mundo de las Ideas. Somos felices. Nos hemos proyectado en una supra-realidad, ¿mística? ¿mítica?, no sujeta a las coordenadas mortales de tiempo y espacio.

Además, la risa, la carcajada, nos regala la eternidad. Es ésta, paradójicamente, efímera -como la que nos brinda el beso o la que nos regala el orgasmo, o como la que nos proporciona la efusión estética, o como aquélla tan profunda que nos otorga el sueño- y hay que renovarla repetidamente a lo largo de la función. Es pues eternidad renovable, a lo largo del espectáculo y en cada uno de los espectáculos.