Desde Greenwich

Querido primo Mariano:

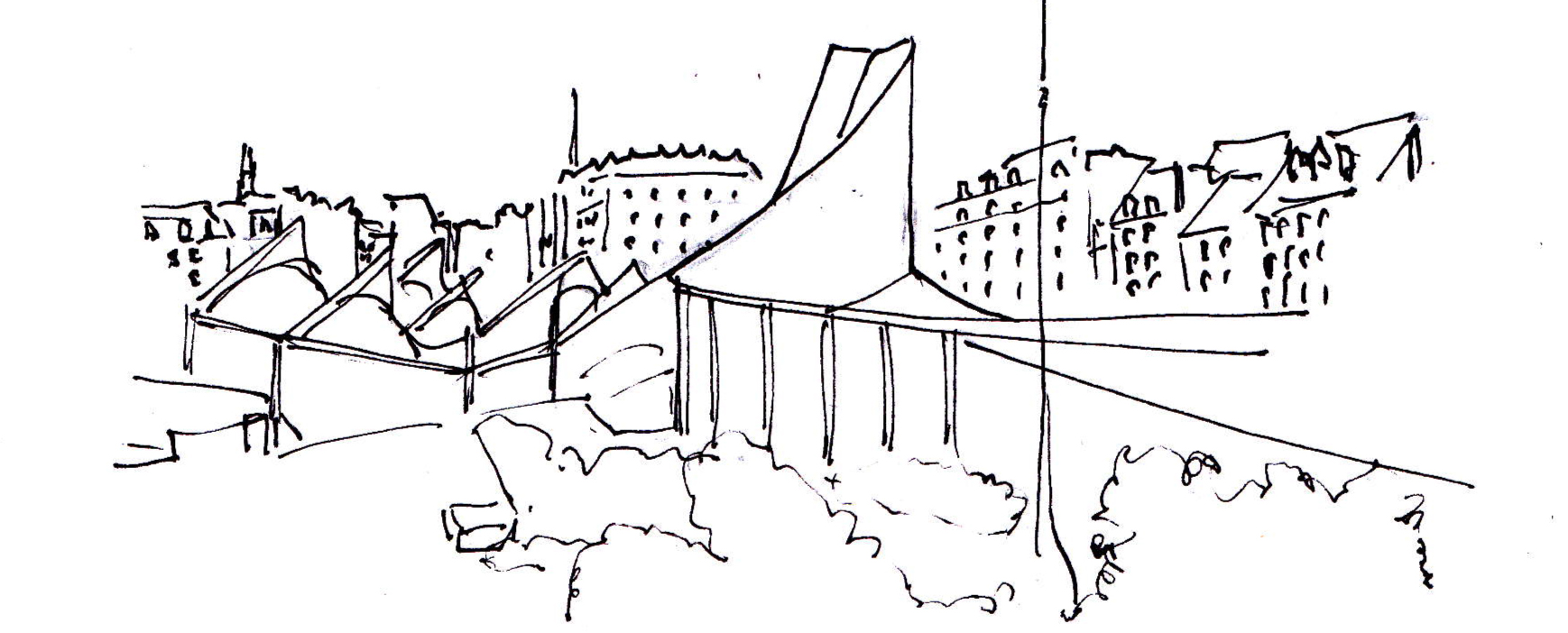

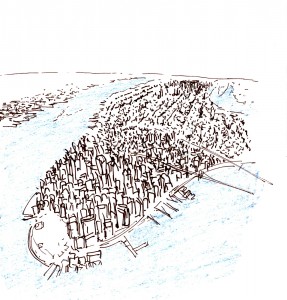

El ferrocarril elevado que me ha traído hasta Greenwich este sábado de agosto serpea a toda velocidad entre torres de cristal, corriendo contra el reloj mientras sobrevuela un paisaje anfibio. Y es que los modernos edificios del Canary Wharf, los más altos de Londres, se congregan en torno a antiguas dársenas del puerto, vastas plazas inundadas que parecen salidas de un dibujo futurista de Sant’Elia.

Te escribo esta postal desde un mundo encantado donde el tiempo parece detenido y los blancos edificios del antiguo hospital siguen escoltando en rigurosa simetría la blanca casa de la reina Ana, como impecables jugadores de cricket sobre la más confortable pradera que pueda uno imaginarse. En esta finca real, fuera de Londres, pudo ensayar el rey lo que otros reyes hacían con sus capitales en el continente. De hecho, el frente que los edificios gemelos de Wren presentan al río bien pudiera sugerir una perspectiva de San Petersburgo. En cambio, la reforma del Londres incendiado se quedó en los planos. ¡Buenos se pusieron los propietarios! La época barroca apenas dejó en la ciudad, por tanto, indicios de grandes ejes ni aparente planificación urbanística, de modo que hoy todo –un todo inabarcable- parece un sinuoso agregado sin centro donde prima lo particular sobre lo general, lo pequeño sobre lo grande.

No es raro leer en los propios autores ingleses, tan autodestructivos a veces, que Londres es feo. Ciertamente, su arquitectura monumental carece de los méritos de otras ciudades europeas. Por más que la catedral de San Pablo sea una estructura enorme y equilibrada, erigida en un emplazamiento que la realza –todo lo cual no es poco decir-, tiene una fachada que es un horror, un despropósito carente de vida, adornado de una adusta fealdad contradictoria con la pureza de la rotonda neoclásica que sostiene la altísima cúpula, adonde se van todas las miradas. Góticos arbotantes desmienten la nobleza de su pretendido clasicismo –escamoteados, eso sí, vergonzantemente a la vista- para apuntalar la proeza arquitectónica que nunca soñaron romanos ni bizantinos. En la misma hipocresía incurrió Soufflot en el Panteón de París, pero como ahora los visitantes subimos a todas partes, previo pago, el gran truco queda a la vista. Sé que me dirás –y te doy la razón- que tal disimulo no empaña la épica de la cúpula de San Pablo emergiendo entre el humo de los incendios durante los bombardeos.

Imaginativas en la combinación de sus elementos, distintas todas ellas pero ninguna bella tampoco, son las agujas de las iglesias que se levantaron como polluelos en torno a la nueva catedral en la reconstruida City del siglo XVIII. Solo adornaban de lejos, como se puede ver en la vista del Canaletto, cuando sobresalían sobre el caserío.

Empequeñecidas y feítas, como su madre, góticas de tan empinadas a pesar de sus pórticos a la romana, hoy ya no las mira nadie.

Pero una ciudad para vivir y hacer poco tiene que ver con una veduta veneciana ni con una postal: polvo dorado envuelve a los jinetes que trotan al sol por las pistas de arena de Hyde Park por la mañana y por la tarde miles de musulmanes procedentes de los suburbios llenan aquellas praderas para protestar por las matanzas en Gaza; las terrazas del decimonónico y cuidadosamente policromado mercado de Leadenhall, una cruz cubierta como la Galleria Vittorio Emmanuele pero en pequeño y con un brazo torcido -¡qué diría Wren!-, se llenan justo a mediodía de profesionales y viajeros que comen y charlan relajadamente; los turistas y provincianos rebosan a todas horas las aceras de Oxford Street, atraídos ingenuamente por los almacenes que allí ofrecen todo para el ornato de sus cuerpos, vestidos, abalorios, maquillajes y complementos; los teatros se llenan de un público habitual, acostumbrado a disfrutar, que canta entusiásticamente cada una de las canciones cuando se trata de un musical; los empleados surgidos de ñoños adosados de la abuelita neo-tudor, neo-isabelinos, neo-georgianos, neo-normandos, eduardianos de las calles cercanas se apresuran muy temprano hacia el metro de Shepherd’s Bush, ellos trajeados y ellas con falda y blusa; desde que son gratuitos, la gente entran en tromba en los grandes museos, en el Británico y en la Galería Nacional, imponentes palacios neoclásicos que parecen asaltados cada día por las masas en el curso de una jornada revolucionaria; ello no impide que otros dejen correr las horas pacientemente en la cola alrededor de los fosos de la Torre de Londres -que es de pago-, que estos días aparecen como ensangrentados por las 800.000 amapolas de cerámica que han plantado en homenaje a cada uno de los caídos británicos en la Gran Guerra; no bien un tren escapa por el estrecho tubo del metro, otro ya está entrando a toda velocidad -¡qué envidia!-, simultáneo y sordo pulso subterráneo de una máquina de colosales resortes, repetido constantemente en casi 300 estaciones a lo largo de 400 kilómetros de vías; babélicas estructuras se siguen añadiendo en plena City ensoberbecida, donde los poderosos nietos dejan cada día más pequeños a los orgullosos abuelos del centro financiero del mundo que, tocados con anticuados frontones y cúpulas, aguantan todavía apoyados en sus cachabas corintias; más vale, Mariano, que no te pares a pensar en las hazañas que en este mismo momento pueden estar perpetrándose desde aquellos altos ventanales, donde acaso una afortunada maniobra especulativa derrame montañas de oro sobre un grupo de inversionistas y condene de golpe a veinte años y un día de indigencia a un país entero.

Aquí, sobre la colina de Greenwich y con una semana a las espaldas, se me hace evidente que lo que trae algo de armonía a toda esta pintura desmesurada, donde los colores, por mezclados, se agrisan y pierden luz, son algunos toques generosos de verde. A mis pies, por ejemplo, cientos de grupos familiares o de amigos se despliegan holgadamente para el picnic sobre el enorme tapiz verde -¡ésta sí que es pradera, y no la de San Isidro!-, componiendo una gozosa vista dieciochesca en la que solo falta el balón empavesado de un mongolfiero ascendiendo hacia el cielo, mientras arriba el reloj del observatorio desengaña a quien quiera subir -el tiempo pasa, aunque ahí abajo no lo parezca- y proclama ante el mundo su diario decreto, que son las 12 GMT (Greenwich Mean Time). Nadie adivinaría desde este mirador la existencia de las grandes zonas verdes que dan calidad al lejano espacio urbano londinense que se asoma aguas arriba, empezando por Hyde Park, un trozo de la campiña inglesa que un día amanece rodeado por la ciudad –efecto acentuado porque a menudo es la preciosa campiña inglesa la que parece un parque-. El malencarado Palacio de Bukingham del sello que te voy a poner para tu colección no tiene más gracia ni otro realce que los tres parques que lo visten, igual que el Regent’s Park es el que justifica las magníficas residencias de su contorno, que dejan perder la mirada entre sus arboledas. Holland Park, al Oeste, tupido bosque de sombríos senderos, resulta más original en medio de una tradicional y apacible zona residencial. Por algo se han instalado ahí los Beckham.

Y además están los squares con su centro ocupado por un jardín cerrado con una verja. Los hay preciosos, con arbolado de gran porte dada su antigüedad, y el paseante se siente chasqueado, herido en su orgullo democrático por verse excluido de tales claustros, acostumbrado como está desde hace tantas generaciones a disfrutar de los parques reales que un día se nos abrieron a todos. Como no faltan precisamente en Londres los parques públicos, no tenemos derecho a quejarnos, aunque uno se quede con las ganas de hacer como Hugh Grant y colarse para pasar la mañana allí emboscado, leyendo entre trinos de pájaros y aromas florales, y sonriéndose para sus adentros. Este cuadrado verde trasplantado a la ciudad, escoltado por los cuatro costados por la más recompuesta y gazmoña vecindad de casas victorianas, nos parece al fin y al cabo naturaleza que nos pertenece a todos como el aire, campo que no debe tener puertas, pero aquí cada vecino tiene su llave. ¿No es un poco como la historia tan repetida en la literatura inglesa de la señorita aristocrática y el rudo mozo de cuadra? Al final la señorita, por finísima que sea, es nada menos que una mujer, y hombre y mujer están hechos para entregarse sin respeto de barreras sociales ni de verjas. Especialmente atractivo, más que el monumental y tan palaciego de Bath, es el semicircular Royal Crescent de Kensington, blanco y elegante pero hogareño, e inevitablemente antipático el siempre vacío Belgrave, con sus embajadas pseudo-palladianas, pretencioso, estólido aristócrata.

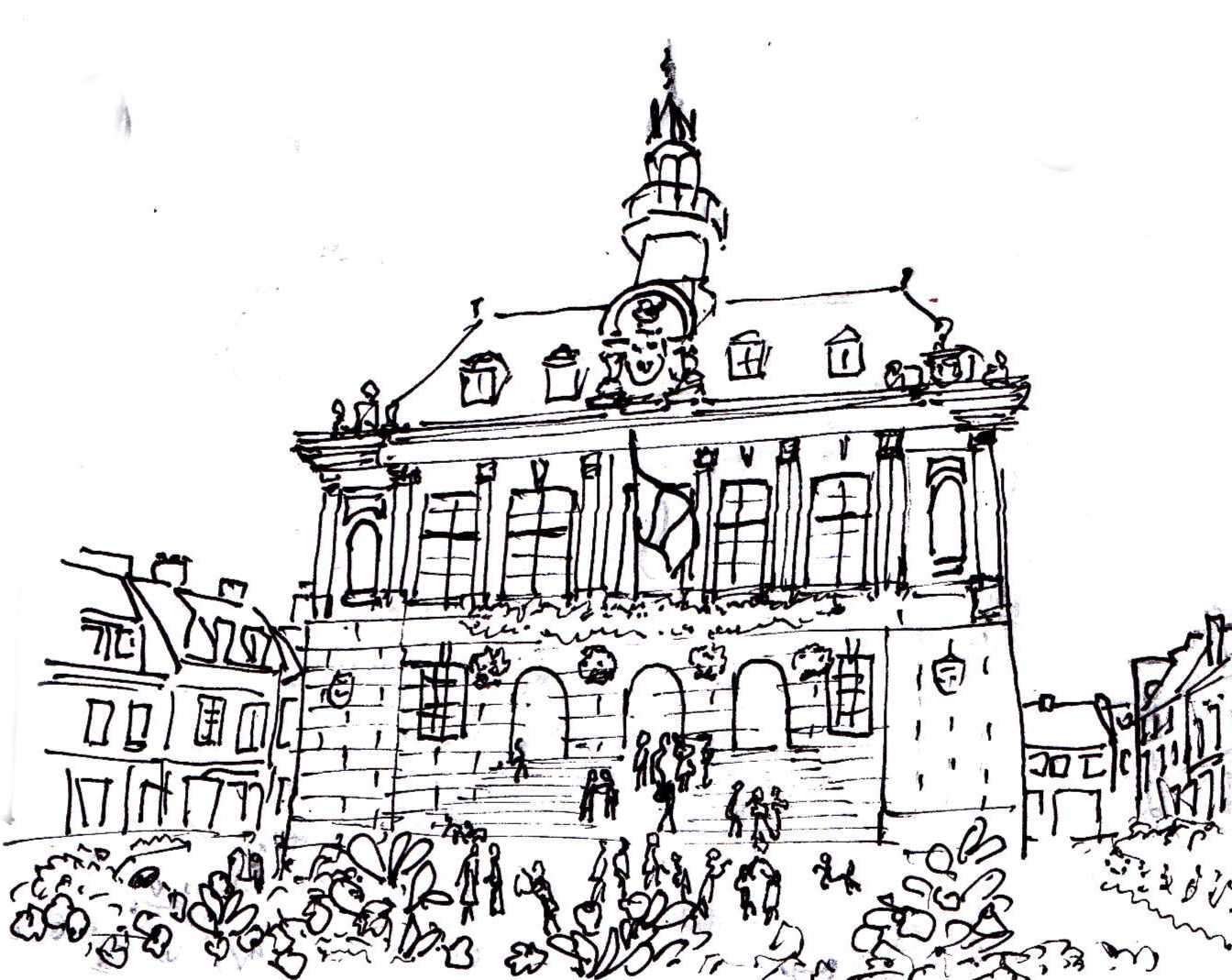

Se reprocha a Londres que no tiene plazas, lo que no es cierto. La de Trafalgar funciona más o menos como la plaza mayor de los turistas, aunque sea tan destartalada. Algunos squares no ajardinados bullen de vida, como el de Leicester, animado además por la cola de quienes compran en el kiosco entradas para los teatros, o también el renacido Covent Garden, el antiguo mercado de verduras a espaldas de la Royal Italian Opera: lo sublime y lo ordinario, el canto spianato de un aria belliniana en boca de la prima donna y los desplantes desgarrados de la verdulera emitidos simultáneamente por una deidad bifronte -privilegios de la gran ciudad-. La rehabilitación del Támesis y la gentrificación de la ribera sur han convertido sus puentes y orillas en agradables miradores, existen calles de innegable prestancia, como Regent’s Street o Whitehall, pero no le demos más vueltas, Mariano, la belleza de Londres, que la tiene, la pone su más apuesto invitado, el verde.

Roto en jirones perdidos en la nebulosa urbana, acaso este rústico y digno huésped añore el dulce país de donde fue arrancado. En vano: algo ha cambiado entretanto en aquellos lugares, por más que conserven mucho de sus galas de antaño -¡hace tanto que se marchitó su alegría, la que solo puede dar la gente!-. Les pasó como a esa novia abandonada que envejecía junto a la mesa dispuesta para el banquete, ataviada todavía con el ajado vestido nupcial: no comparecido el novio, los invitados se fueron yendo y dejándola sola. Apenas queda hoy gente en la campiña: “¡Dios mío, qué feo es esto!”, hizo exclamar Hardy a Jude el Oscuro hace ya un siglo largo, ante el escenario de pobreza sin esperanza que le ofrecía el paisaje de Wessex, por lo demás digno de conmover los pinceles de un paisajista romántico. El campo es hoy bello pero triste.

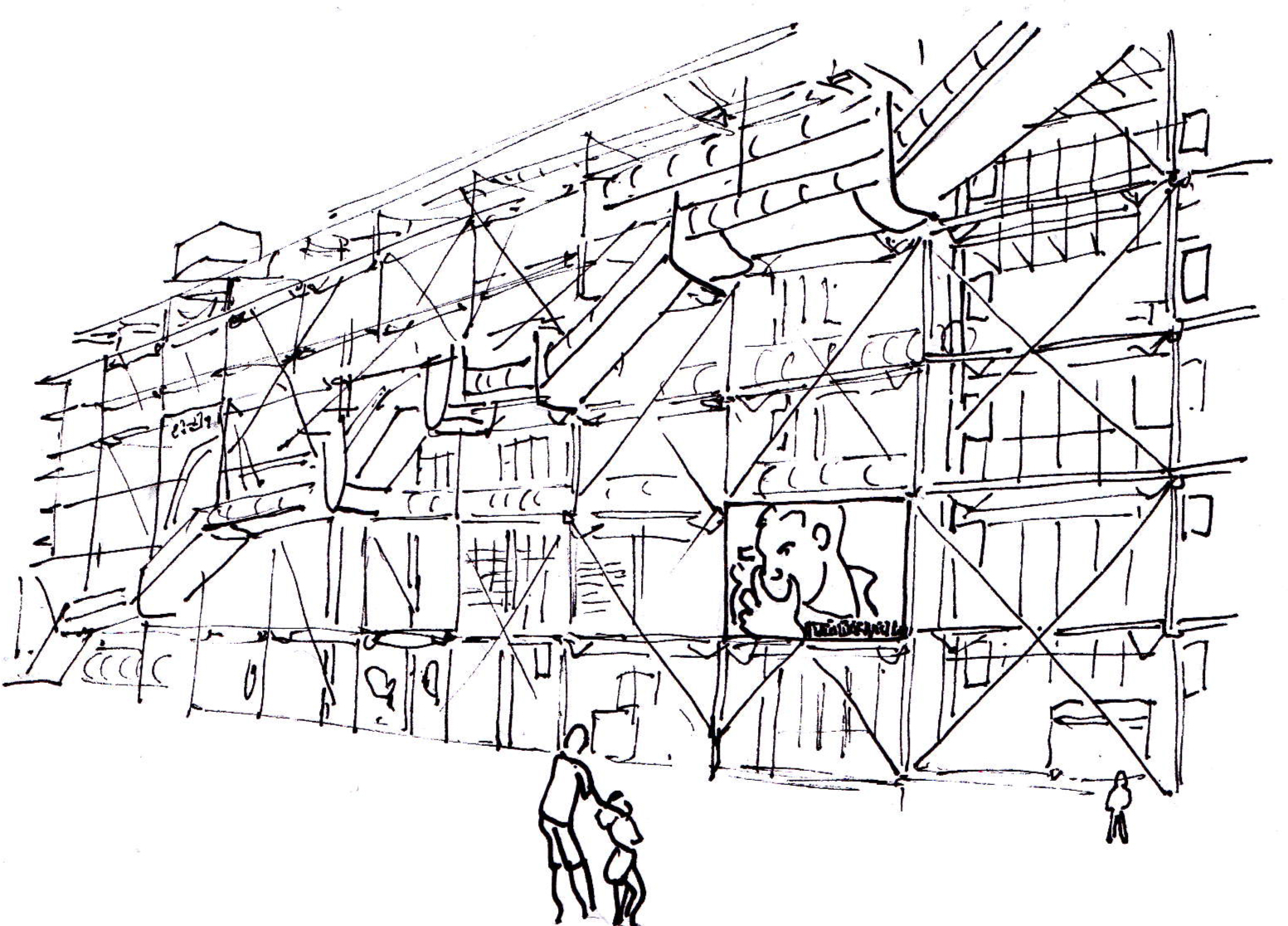

En Londres hay caballos y Londres parece oler a caballo. ¿Tantos hay? Con la ambigüedad de esta urbe que levanta rascacielos a la vez que incorpora trozos de campo y entretiene escuadrones de caballería vestidos y adiestrados como para enfrentarse a Napoleón, uno no sabe si atribuir este olor a lo rural o a lo industrial. Es un tufo acre, como a mierda seca, como a cuero, como a vía férrea, como a abono, como a emisiones industriales, ¿tal vez a central térmica? Pero hoy día la industria se ha alejado y las centrales térmicas se convierten en salas de exposiciones, lo que, por cierto, recoge y quita de en medio bastantes horrores… Los turistas van y vienen a la Tate Modern por la pasarela de Norman Foster, que hace en pequeño el mismo papel de paseo-mirador del puente de Brooklyn. El museo se ha instalado en una central térmica que mira la catedral de San Pablo desde la otra orilla del Támesis, una enorme caja de ladrillo tostado con espacios adecuados para la más descomunal ‘instalación’ que uno pueda imaginar o para una de esas performances que tanto te gustan. Un engañabobos que funciona como elemento dinamizador y dignificador de la zona: la colección que atesora adolece de la indigencia habitual en los museos de arte reciente, aunque se ayude de exposiciones temporales anunciadas en letras gigantes.

Ahora está Malévich, el más radical y honrado de los vanguardistas, un santo fanático. Creyó en la transformación del mundo por el arte -lo cual está muy bien- y en que esa transformación futurista es más importante que el propio arte. Buscó la esencia simbólica de la pintura despreciando todos los peligros, como aquellos navegantes que se adentraron un día en el océano y perdieron de vista la costa. Navegó derecho al infinito, se fue desprendiendo de todo lastre hasta levantar el vuelo hacia el sol. Debió de llegar muy cerca porque al final de su viaje acabó alumbrando un cuadrado blanco sobre fondo blanco. Nada más. En adelante guardó los pinceles y se dedicó a escribir y a enseñar. Su ejemplo debería movernos a reflexión.

Exiliada la industria, empujado el puerto aguas abajo más allá del meandro que tengo a la vista, todo se lo queda el comercio que, desde el más tirado al más caro, es aquí frecuentemente antiestético, cuando tan hospitalario y decorativo puede llegar a ser. Imagínate el mercado de Camden, muy visitado por los españoles, con unos tenderetes protegidos con plásticos y atestados de ropa como para vestir de una tacada, por su aspecto y cantidad, a todo un campo de refugiados, y con unos puestos mugrientos donde cocinan comida étnica recién transplantados de las aglomeraciones del tercer mundo. Pero si te tienta el otro extremo la cosa es mucho peor. Como te sé tan valiente me atrevo a proponerte que visites, aunque sea una vez en la vida -como quien hace un viaje a los infiernos-, los grandes almacenes Harrods. Dentro de su prolija carcasa modernista de ladrillo rojo hay un mundo de marmóreos y solemnes corredores tenuemente iluminados, que dan acceso a las tiendas de todas las grandes marcas internacionales. El colmo de este bazar de trapos y must a la medida de los millonarios árabes es su escalera mecánica principal, el Egyptian Escalator, que asciende en una penumbra como de mastaba de película de Indiana Jones, ofendiendo la vista con su profusa decoración de elementos arquitectónicos y motivos escultóricos ¡imitados del arte faraónico! Si todavía se tratara de un pastiche con ciento cincuenta años de antigüedad, pero no: esta emulación de Las Vegas constituye un atractivo recién estrenado.

Londres tiene tradición en esto del turismo de compras. Las familias de la clase media nos vemos obligadas hoy en día a consagrar buena parte del tiempo contratado a peregrinar, por ejemplo, hasta el estadio de Stamford Bridge, espartano y un poco a desmano como tantos estadios, para que el niño se pase una hora comprando en su macrotienda una camiseta del Chelsea –que solo podía ser azul y de su talla-, o a sacrificar el callejeo por el Soho para encerrarnos en la enorme exposición de caramelos de colores y cien mil artículos tontos ideados a propósito en m&m’s, que no es sino ¡un gran almacén de lacasitos! Con estos dos ejemplos te basta, que ya sabes de sobra cómo anda últimamente la clase media.

La ciudad que veo perfilarse a mi izquierda en el horizonte lo quiere todo. Insaciable, se apropia del espacio hasta donde no alcanza la vista, teje una red de caminos con que atrapar territorios cada vez más vastos hasta avasallar el país entero, llama y alista en sus filas a todos los desheredados, a los logreros y pretendientes, traba relaciones ultramarinas con otras ciudades hasta las mismas antípodas y con ellas compite -con ambiciones de metrópolis-, vende al mundo entero y compra cuando no roba, se apodera con rapacidad de las más codiciadas joyas que en el mundo existan. Cuando vengas no dejes, acaso aturdido en medio de esta permanente feria por la animación de sus calles, tentado por los que venden, distraído en el teatro, olvidado de todo ante una magnífica cerveza en un pub donde se interpreta –muy bien- música en directo, encantado de verte actor -simple comparsa- en este decorado mítico cuyo telón reúne la torre del Parlamento y el puente de la Torre, la cúpula de San Pablo y la innecesaria cabina roja de teléfonos, no dejes de visitar, te digo, mejor que sus bazares, sus cuevas de Alí Babá.

Contienen tesoros como el de la Torre, apto para que los disfrute el mayor analfabeto porque allí se pueden admirar, después de cumplir dos horas de cola, las joyas de la Corona con el diamante más grande del mundo y otros muchos muy bien clasificados, la esmeralda más grande del mundo, aún más bella, coronas y cetros para gobernar varios continentes, pesadas mazas y candelabros preciosos y una historiada vajilla de oro macizo que incluye una pieza para mezclar el ponche tan grande como una bañera, con su cucharón ideal para dar de comer a Gargantúa.

Hay en Londres tesoros aún mejores. ¿Cómo no detenerse a cruzar la mirada con el desolado Diónisos, el único que conserva la cabeza entre las divinidades del frontón oriental del Partenón? Te helará la sangre. ¿Cómo no volver la vista hacia la leona herida por el rey asirio al sentir la vibración de su último rugido a tu espalda? ¿Cómo no animarse a descender los rápidos que visten el cuerpo ondulante de la Venus de Botticelli -Marte, que la acompaña, se ha quedado dormido por razones obvias-, maravillosa cascada de pliegues sutiles que tanto recuerda el peplo de la Dione recostada de Fidias? ¿Cómo renunciar a una breve audiencia privada o siquiera a ver pasar a caballo a Carlos I de Inglaterra, cuyos ojos siguen todavía vivos con su luz, su transparencia, su temblor y su lágrima gracias a Van Dyck? Quédate un momento a espiar en esa mirada lo que fue la grandeza y la servidumbre de la dignidad real. ¿No habrás de espantarte con los discípulos de Emaús y con un Caravaggio metido a bambocciante avant-la-lettre, al reconocer a Cristo en carne y hueso en una taberna romana? –Zurbarán el grave: ¡qué paletito quedas al lado del italiano!-.

Cuando te veas ante la Madonna dei garofani -de Rafael, claro-, te vas a desarmar, te aniñarás y te convertirás, por más que la encuentres expuesta lejos del oratorio, cautiva y adocenada entre otros objetos de colección. Al que un día, cuando se ponía el sol, zarpó del Prado despedido por Claudio Lorena, le parece llegar a un puerto amigo aquí, en la National Gallery; cuando al desembarcar, curiosamente a la misma hora porque para algo compartimos el mismo meridiano, se cruza con Santa Úrsula, que se va no sé adónde. Encontrarás el mismo fresco azul del Tiziano con que La bacanal de los andrios iluminó siempre nuestra casa, envolviendo en esta orilla a Baco y a Ariadna. No acabaríamos… Si tienes tiempo se te abrirán, por añadidura, colecciones privadas y mansiones que son otros tantos placeres, como la Soane o la Wallace Collection, que se te va a parecer a sus primas, la neoyorkina Frick y la Camondo de París, las tres muy Rococo Revival a lo Goncourt.

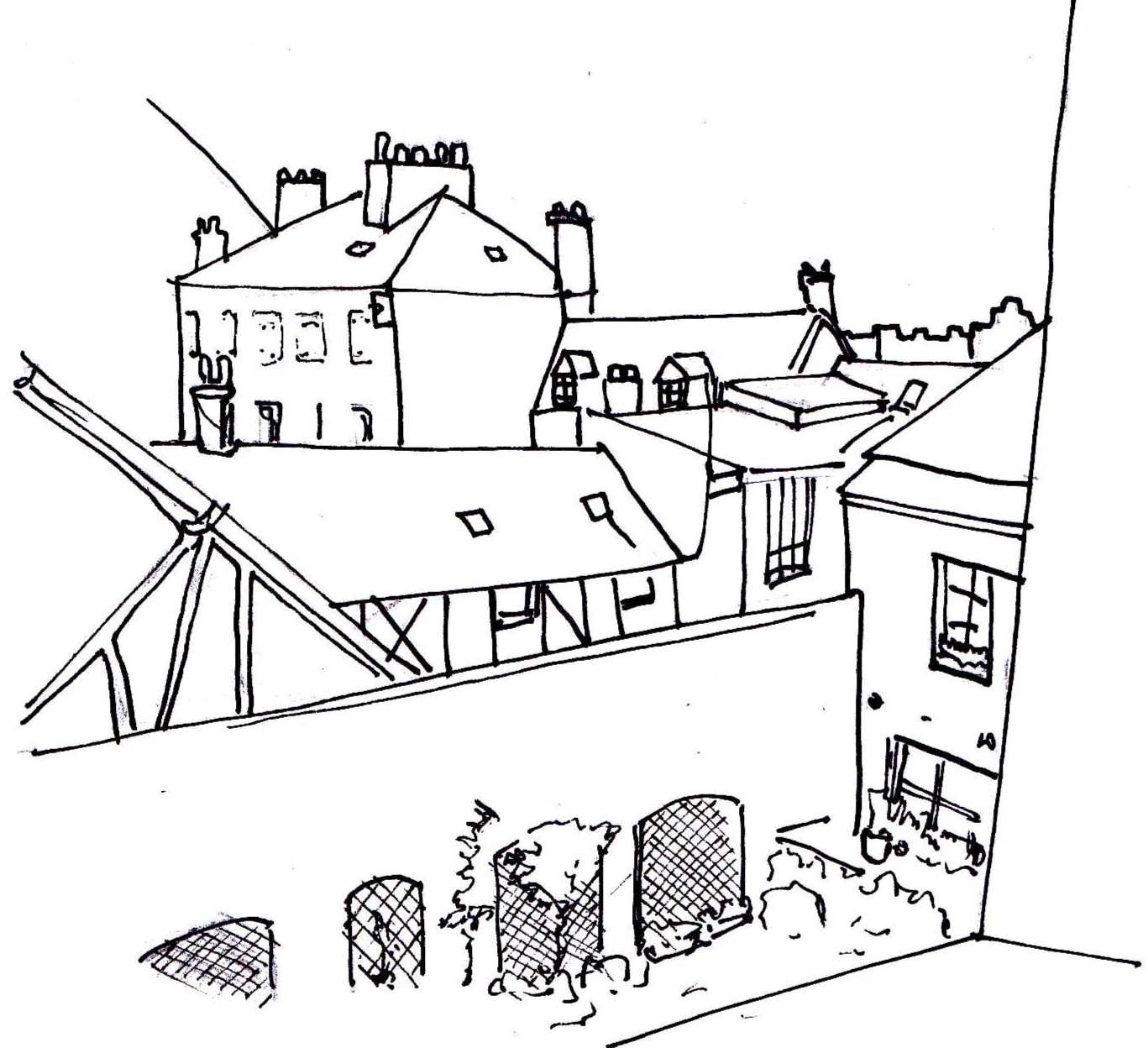

Londres se ha ganado fama de ser una ciudad autodestructiva, dada a echar por tierra su patrimonio sin demasiados miramientos ante los apremios del desarrollo, un poco como Nueva York. Debe ser cierto, sobre todo en comparación con otras poblaciones del país. Dicen que ya se han reservado terrenos para la construcción de 200 rascacielos que pueden hacer de ella un nuevo Singapur, y que ni siquiera han de respetar la prohibición –no escrita, como se hace aquí con todo lo importante- de ocultar la cúpula de San Pablo: parece que llegó la hora y la ciudad no duda en seguir adelante. Uno ve grúas, barrios enteros recién estrenados, enormes centros comerciales de última generación al lado de otras dotaciones francamente vetustas, como la mayor parte del metro, que siguen en uso amortizándose sin complejos ni jubilaciones anticipadas a pesar de su aspecto mostoso. Parece que se invierta bien y se crezca naturalmente, sacando todo el partido de lo que hay y pensando siempre en lo nuevo. Esto vale para lo público como para lo privado: ¿en qué otra ciudad del mundo desarrollado encuentra uno viviendas en pie y en uso, a la vez tan humildes y tan viejas? Y todo está habitado y remozado, aunque sea con una coquetería barata disfrazada de pintoresquismo: las traseras de Elsham Road, una bonita calle de Kensington, traseras donde se alinean los establos ahora reconvertidos en viviendas bajitas y repintadas, Russell Garden Mews, forman hoy un sonriente callejón como tantos otros.

Muchedumbre de procedencias diversas, el tejido social de Londres incluye la mayor concentración de millonarios del mundo, una numerosísima colonia detectable por su ostentoso parque automovilístico. Muchos, procedentes de Asia y del mundo árabe en especial, ven en esta ciudad y en ninguna otra la verdadera metrópolis donde quieren figurar. La gran ciudad a todos hace vecinos, a aristócratas y a inmigrantes pobres, a la clase media e incluso a la única reina europea que conserva el hierático boato de la monarquía. Las tapias que rodean por detrás los jardines de su palacio, con alambradas arriba, no son más elegantes que las de una cárcel.

A los reyes nunca les gustó vivir en sus capitales y con frecuencia se instalaron en una fortaleza separada del casco urbano, cuando no optaron directamente por hacerse una residencia alejada, rodeada de parques y servida por un simulacro de ciudad ideal a su medida. La ciudad real –real but not royal-, la de los negocios y los crímenes, la de la cultura y los motines, la que trae progreso al país y dinero a las arcas del Estado, tiene una vida propia e incontrolable. El espectáculo de Carlos I accediendo al cadalso desde una ventana de la italiana Banqueting House, para ser decapitado a la vista de los londinenses, lo dice todo. Hoy día la réplica se la da la interminable coreografía del relevo de la guardia bajo las ventanas de la reina que no gobierna: Dios la salve tras las tapias de su reducida ciudad prohibida y, si son necesarios, los fusiles de asalto de sus soldaditos de plomo.

El soldado que hace la guardia ante la garita es rojo y recrecido por un enorme morrión de granadero. En posición de firmes, mantiene una inmovilidad absoluta, como si de verdad fuera de plomo; pero cada cierto tiempo, de improviso, se anima como el muñequito de un carillón, se pone el fusil al hombro en tres tiempos sincopados, gira sobre sus talones y recorre veinte metros antes de volver sobre sus pasos, levantando mucho las rodillas y dando sonoros zapatazos, igual que haría un niño que juega a los soldados. En todo momento mantiene su mirada inconmoviblemente fija en el horizonte, cual estatua de faraón. Poco puede vigilar así, por mucho que lo hayan elegido entre los cuerpos de elite del ejército, pero ahora se trata de que sea el hombre quien imite al androide autómata. Cuando lo hacen muchos a la vez, desfilando y con música, resulta impresionante, pero uno solo…

El pobre centinela que está en la Torre de Londres, que es idéntico, se ve obligado a permitir, sin pestañear, que los turistas le rodeen para fotografiarse con él. Y lo mismo hacen los bobbies con chaleco antibalas que aguardan un ataque terrorista a las puertas del Parlamento, aunque a ellos sí se les permite moverse y hasta sonreír. ¿Puede haber mayor desnaturalización de lo que es una guardia? La consigna es la misma que la de los empleados de los parques temáticos: complacer al visitante. La ciudad no se avergüenza de fingirse una caricatura naíf de sí misma, hasta el punto de que no será raro que, con el tiempo, la familia real en pleno tenga que asomarse cada día, at twelve o’clock midday, a saludar al balcón revestida de pontifical.

Metrópolis más poderosa que su propio país, Londres parece conocer ella sola su rumbo y se la ve avanzar, ajena a las crisis de otros, a una velocidad de crucero sobrecogedora. Anterior al reino de Inglaterra y a su monarquía, superviviente a la desaparición del imperio colonial, como ciudad que es, Londres tiene vocación de perdurar sobre toda institución humana y se obstina en seguir marcando la hora del mundo. Desde lo alto de esta colina todavía podrás ver la cúpula de San Pablo si te animas y te das prisa. El reloj de Greenwich cabalga sobre su Meridiano, ordena a izquierda y derecha su corte de husos horarios, sus veinticuatro pares -doce a cada lado, señores de cada una de las veinticuatro horas del planeta-, mira hacia el norte y contempla cómo el cielo de este sábado, el cielo azul poblado de nubes de “una espléndida tarde de verano inglés” retratada por Constable, se va tornando cubista: sobre aquel horizonte bajo, familiar a los pintores de antaño, se amontona ahora la pujante geometría de reflejos y transparencias grises y azuladas del nuevo centro financiero, que amenaza con contagiar de su escalofriante fragmentación la entera bóveda celeste. ¡Greenwich, hora del planeta! Aunque desde acá no se pueda oír, sabemos que allá lejos, en Westminster, el Big Ben estará pregonando para los londinenses los cuartos que dicta su señor con grave pompa, y que en millones de hogares de todo el mundo, un pretencioso reloj de péndulo repetirá su conocida cantinela como un eco.

Querría contarte algo de todo esto, Mariano, pero una postal no da para nada. No sé si voy a tener ni sitio para pegar el sello. Se me empieza a hacer tarde también. Antes que nada voy a aprovechar para ajustar la hora de mi reloj. Cuando te vea, lo primero que hemos de hacer es sincronizar nuestros relojes. Un abrazo muy fuerte.

El retrato de Arlequín (Belleza y engaño de la Pintura)

Por Miguel Etayo Gordejuela

En una fecha indeterminada de principios del siglo XVIII Watteau retrataba a su amigo y primer cliente, el comerciante Sirois, sentado en un jardín con estatuas, con una guitarra en las manos y la cabeza ladeada, buscando una melodía, vestido con el traje a bandas rojas de Mezzetino, alternadas con las bandas verdes de Scapino.

Los trajes y las escenas de la Commedia dell’ Arte son bien conocidos a través de multitud de dibujos y grabados que han sido una de las principales fuentes para la recuperación de esta extraordinaria forma de teatro desde aproximadamente 1880. Entre los más reproducidos están las series de Jacques Callot: Los dos Pantalones de 1616,

las series de la Commedia dell’Arte de 1618 y 1619 y los Balli di Sfessania de 1622.

A veces, no obstante, tales fuentes plantean problemas: precisamente en estos Balli napolitanos no se distinguen apenas unos criados de otros, o los diferentes capitanos, y algunos trajes contradicen otras representaciones o descripciones. Trajes holgados y ceñidos, máscaras, gorras y otros elementos, se adjudican sin respetar los criterios más rígidos del Norte. Como en Verlaine:

Scaramouche et Pulcinella

Qu’un mauvais dessein rassembla.

Cuando, de hecho, era el traje el que permitía al público reconocer a quien irrumpía en escena, y a él iba asociada una forma de moverse y de hablar especial, una individualidad que era constante de una obra a otra, aunque variaran los enredos que había de afrontar con sus improvisaciones.

¿Inestabilidad en la imagen que no sería sino el reflejo de una progresiva indefinición más profunda, la que afecta a los caracteres y las personalidades? ¿Consecuencia de una supuesta e irreprimible tendencia de los cómicos napolitanos hacia la payasada en detrimento de la trama argumental y de la identidad de los personajes tradicionales? ¿O sencillamente que los Balli no son una representación de Commedia dell’Arte sino simplemente unas fiestas, unos bailes, un carnaval? Es cierto que Giambattista Tiepolo pinta unos espectáculos de polichinelas en los que este personaje meridional se multiplica: en Polichinela culpable aparecen cinco polichinelas simultáneamente representando una escena teatral, en La cocina de Polichinela son siete los que intervienen y en El triunfo de Polichinela multitud.

Pero esto se debe: ¿a esa confusión napolitana, o a que Tiepolo pintaba sus Polichinelas tan tardíamente como en 1760?

Las obras de la gran pintura no pueden compararse, en todo caso, a los dibujos y grabados de los siglos XVI y XVII: por mucho que éstos presenten ciertas oscuridades, proporcionan una información infinitamente más cercana, completa y verdadera. Nuestro tema llega en efecto tarde a los artistas famosos, ya en los comienzos de la larga decadencia de la tradición pictórica occidental, cuando Francia iniciaba un creciente predominio artístico que había de prolongarse hasta el canto del cisne que fueron las vanguardias parisinas. Todavía viva pero ya contaminada, encontramos la Commedia dell’Arte frecuentemente tratada en la obra de Antoine Watteau, con quien empezábamos.

Aclimatada en París, auténtica patria de adopción, la Comédie Italienne se alejaba inevitablemente de sus orígenes y esencias aquejada de enfermedades como la tendencia a eliminar la improvisación en favor de los textos escritos a medida que se imponía el uso del francés; excesivo protagonismo de alguno de los personajes -Arlequín- en detrimento del conjunto; argumentos fantásticos con abuso de la maquinaria escénica; pérdida de las máscaras ante la exigencia creciente del público de contemplar las emociones reflejadas en el rostro de sus actores favoritos; progresiva desnaturalización y desaparición de personajes tradicionales; tendencia hacia el realismo y al aggiornamento de alusiones y situaciones enteras, hacia los marivaudages, en definitiva, etc. Era el camino que, tras éxitos efímeros, llevaría a su desaparición en 1780.

Watteau la incorporó a su repertorio pictórico a partir de su maestro Claude Gillot, quien nos ha legado también algunas escenas interesantes en óleos y grabados.

De hecho se llegó a discutir si es de uno o de otro la autoría del Arlequín, Emperador de la Luna,

una de estas obras de gusto fantástico que ya triunfó en la primera etapa del Théâtre Italien, antes de que fuera cerrado en 1697. Este cierre se atribuyó a Mme. de Maintenon, favorita de Luis XIV, por ciertas alusiones a su persona. El autor del Embarque para Citerea encuentra en los cómicos italianos otra forma de evocar ese mundo perfecto hacia el que volcará su obra de madurez, ese teatro de jardines amenos de atlánticas frondas pobladas de pabellones y estatuas paganas, a veces más vivas y carnales que los jóvenes que allí se entretienen en músicas, danzas, paseos placenteros y, sobre todo, apacibles cortejos: Pasatiempos de cómicos italianos, Cinco figuras de la Commedia dell’Arte junto a una estatua,

varias pinturas que incluyen a Pierrot con otros personajes en medio de magníficos parques, etc. Curiosamente, excluye el elemento obsceno, tan importante, del retrato de la Commedia dell’Arte, a pesar de utilizarlo, de forma a veces explícita, en otras imágenes de su paraíso terrenal. El mismo paraíso cerrado en sí mismo por los pinceles de Jean Honoré Fragonard: en un par de pinturas sobre las fiestas que organizaba el Regente Felipe de Orleans en los jardines de Saint Cloud, los últimos domingos de septiembre, hace aparecer en una a Colombina sobre un tablado, dirigiéndose al complacido auditorio,

y en la otra a un Pierrot –Pedrolino– niño. Otros pequeños arlequines y pierrots como éste se asomarán a la pintura en los siglos siguientes,

contribuyendo a propagar una imagen de este teatro y de sus personajes sencilla y candorosa, tolerada para todos los públicos:

De un Estudio de Fragonard deriva, por cierto, el Pierrot tocando la mandolina de Daumier,

que es, insistamos, expresión estética y sentimental de una época posterior y no testimonio de la Commedia dell’Arte. Exactamente el mismo tópico que, todavía hace poco más de medio siglo, era capaz de elevar a lo sublime el seductor Tito Schipa cuando entonaba la serenata de Beppe-Arlecchino de 1 Pagliacci de Leoncavallo. Verista pero no verdadero.

Los estilizados trajes de los comediantes italianos aportaban la nota de irrealidad y pintoresquismo que convenía a aquel juego de felicidad. De hecho, Watteau poseía una colección de tales trajes

y gustaba de retratar a sus amigos así disfrazados y en las actitudes apropiadas: Mezzetino (el señor Sirois, como vimos antes), Con traje de Mezzetino (aquí en medio de su familia),

Pierrot-Gilles (¿Carreau, el párroco?), etc.

Igual que el regocijado Mozart cuando contaba por carta, a su padre, como siempre, la pantomima que había organizado con sus cuñados y algunos conocidos: su cuñada era Colombina, su cuñado, Pierrot, Mark, el maestro de baile, Pantalone, el pintor Grassi, el Dottore y él, Wolfgang Amadeus, Arlecchino, por supuesto. Y autor de guión y música. Muestra todo de la importancia enorme del teatro en la sociedad del Antiguo Régimen. ¿No se atrevía el gran Martinelli, el primer Arlecchino famoso, a escribir a la Reina María de Médicis llamándola Comadre Gallina Regina di Galli? Martinelli, como Dalí, se atrevía a seguir siendo Arlequín en la vida real, y la Reina, que además era florentina, le reía las gracias. No como la de Maintenon.

Watteau se muestra realmente devoto de la Commedia dell’Arte, y su cuadro El amor en el Teatro Italiano puede no ser ajeno al hecho de la vuelta de los comediantes italianos decretada por el Regente en 1716, nada más morir Luis XIV.

La verdad es que resulta prácticamente imposible datar sus pinturas. Interpretación nostálgica y dulce, a pesar de la negra máscara, el Arlequín galante ofrece sólo una mirada sentimental y decorativa, pero que tardará dos siglos en extinguirse.

Justamente lo contrario que Honoré Daumier en su Scapino y Silvestre (o Crispín) de 1863-5, y en sus dos Escenas de comedia (con Scapino y quizá Geronte) de 1858-62.

Aquí vuelven los criados pícaros, hábiles en torcer las voluntades y el curso de los acontecimientos con su palabrería mentirosa. Cualidad tan contraria a las personalidades de Watteau y del propio Daumier, franceses los dos pero muy poco aficionados a la palabre, y que tanto se presta a la caricatura expresiva de éste. Caricatura pero no censura. Su censura queda para los trapaceros de verdad, los de la realidad, no para los del teatro: para magistrados y abogados, para esos leguleyos de despiadado histrionismo, que se revisten de hipocresía y dignidad.

Cuando Daumier retrata a Arpagón, Geronte, Scapino, Matamoros, Leandro, Dorina y al Doctor Diafoirus en su Grupo de cómicos de medio cuerpo, la Commedia dell’Arte hacía mucho que estaba muerta o, cuando menos, dormía el sueño de Julieta. Sólo ligeros recuerdos sobrevivían en las pantomimas inglesas, francesas y napolitanas, basadas en unos desnaturalizados Arlequín, Pierrot y Polichinela respectivamente. Ya poco quedaba de ella cuando su venerado Goya, en 1793, había pintado sobre hojalata los Cómicos ambulantes,

que, junto a otros personajes identificables, como el propio Arlequín, sobre un tablado, incluye lo que parece un capitano enano (enano acondroplásico). Se trataba de una de esas pantomimas de cómicos de la legua, que fueron la forma popular más corriente de su degeneración. Scapino viene a la pintura de Daumier en el tiempo libre que le deja su trabajo alimenticio de ilustrador, en cuanto personaje del teatro francés; seguramente a partir de Les fourberies de Scapin, de Molière:

pero, ¿qué diablos iba a hacer a esa galera?

Cobra vida en el escenario, extrañamente, sombreado y coloreado por la luz baja de las candilejas, esa misma luz espesa y turbia que luego encenderán Degas y Toulouse-Lautrec. En cambio, el tema de los titiriteros es cosa distinta. El compasivo republicano pudo interesarse por ellos a partir de la cruel prohibición de 1853, cuando la dictadura de Luis Napoleón los declaró vagos y maleantes. Pero aún tienen menos que ver con la Commedia dell’Arte.

Este mundo del teatro, del que Daumier fue cronista por medio de sus litografías para la prensa, el mundo del espectáculo en general, será fuente de inspiración también para el mencionado Degas. Edgar Degas ha dejado media docena de preciosos dibujos al pastel con Arlequín como protagonista, solo, con Colombina o con otras figuras.

Seguramente datan de las representaciones que tuvieron lugar en la Opera de París en 1886 del Ballet Les jumeaux de Bergame (Bérgamo, claro está, patria de Arlequín). Una bailarina encarnó a Colombina y otra a Arlequín. Como es lógico, interesaron a Degas.

Los antiguos criados, decididamente, seguían suplantando a los tiernos innamorati de la Commedia dell’Arte. Era la época en que el parnasiano Albert Giraud escribía los poemas del Pierrot lunaire, payaso lunático y enamorado hasta enfermar, que tres décadas más tarde iban a dar pie al Sprechgesang atonal del compositor, y pintor también, Arnold Schoenberg, verdadero sueño, pórtico de la música del siglo XX. Iniciando un paso de baile se habían asomado Arlequín y Colombina a una pequeña pintura de 1861 del jovencísimo Auguste Renoir que no consigo localizar. Recuerdo que Arlequín, auténtico amoroso también, requebraba a su compañera en un ambiente vaporoso y colorista que revivía el mundo perdido de Fragonard y Watteau. Renoir nació rococó a la pintura y murió rococó, por más que en medio se creyera impresionista.

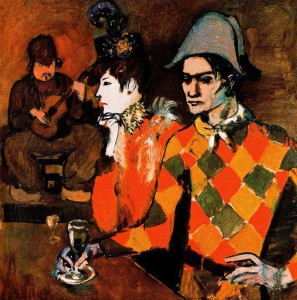

Los pasteles de Degas fascinaron más adelante a Picasso, que pronto hizo de Arlequín uno de sus motivos recurrentes. No se trata de una contribución del pintor español a la recuperación de la Commedia dell’Arte, entonces todavía en manos de estudiosos que rescataban colecciones de guiones, los canovacci de someras indicaciones argumentales, cartas escritas por los comediantes, grabados y otros documentos. El tema de Arlequín aparece en Picasso en 1901, al comienzo de su época azul, en un bonito cuadro todavía modernista, y se hace muy frecuente entre los años 1904 y 1906,

época en la que frecuentaba a los artistas del Cirque Médrano, establecido por entonces en Montmartre. En Arlequín a caballo,

Familia de acróbatas con mono,

Familia de saltimbanquis,

etc. Arlequín aparece solo,

con su familia o con otros personajes de la farándula, nunca actuando, sino fuera de escena, en la intimidad, muchas veces ensimismado, triste. Envejecido prematuramente, ha perdido su característica vitalidad acabada la función. Ya no existía sobre la tierra la estirpe de Martinelli.

Arlequín era en aquella época, hay que recordarlo, una imagen poco menos que folklórica, apta para decorar cajas de bombones o juegos de café,

exactamente igual que el popularísimo y muy reproducido cuadro de Millet, El Angelus, cuyo aspecto Dalí califica de miserable, tranquilo, insípido, imbécil, insignificante, estereotipado, convencional al límite. Los fotógrafos disponían en su estudio del disfraz de Arlequín, o del de Pierrot, porque era muy gracioso retratarse así. En cambio Dalí fue el único que tuvo un disfraz de Angelus de Millet.

La mirada azul, y luego rosa, que envuelve a los arlequines de Pablo Picasso, como a sus ciegos, mendigos y músicos callejeros, transmite conmiseración. De hecho se suma al tópico de Ridi, Pagliaccio! Aunque también haya complacencia en el elegante patetismo de las posturas, en su delgadez, en su conmovedora vulnerabilidad, en la ingenuidad del traje de rombos, es imposible sustraerse a la opinión de Alberto Moravia sobre que el auténtico tema de estas pinturas está en sus relaciones internas, entre las líneas, masas y colores. Que Picasso pinta una vez más lo ya pintado, como pintará también la Tauromaquia y Las Meninas, que no le interesa tanto ese objeto como la forma de ese objeto, que se aleja de la realidad en un manierismo monocromo que no es sino el manierismo del arte contemporáneo. Arte en torno al Arte.

Más dado todavía que lo normal en su gremio a autorretratarse (se detecta su autorretrato incluso en Las Señoritas de Aviñón), Picasso se identifica explícitamente con Arlequín, ese payaso sincero y atolondrado, incapaz de retener en su pensamiento más de una idea, que pasa fácilmente del llanto a la risa, deslenguado, inmoral pero no depravado, primario, con más de niño que de cínico, según se había ido alterando su recuerdo. Así aparece en su Autorretrato como Arlequín en un café. Le seduce un candor que evidentemente ya no posee, pero del que conserva esa mirada frontal y descarada, sin censura, esa mirada salvaje, tan abierta que enseña permanentemente el blanco de la córnea todo alrededor del iris.

Con su aguada La muerte de Arlequín, de 1906, abandona por un tiempo el tema.

Cuando vuelve a él lo relega a un segundo plano en beneficio de unas formas cada vez más protagónicas.

La familia de los arlequines, de 1908, casi prescinde del color y acentúa la simplificación de las formas llevando la abstracción mucho más lejos, en la línea de Cézanne (que también en su momento había pintado arlequines y pierrots).

En su Arlequín de 1915, ya propiamente cubista (sintético), encontramos por fin el movimiento, tan ausente de las representaciones modernas, por más que fuera consustancial a tan acrobático personaje.

En realidad se trata más bien de la oscilación mecánica de una figura totalmente rígida. Pero tiene importancia porque son en esa época varios los estudios preparatorios en los que Picasso buscó este efecto, insinuando incluso otra figura, pareja para un paso de baile. Estaba además trazando el camino que le había de llevar a esa culminación del cubismo sintético que son las dos versiones de los Tres músicos de 1921. Reconocemos en ellos a Arlequín, Polichinela y un fraile.

En todo caso, Arlequín se está convirtiendo ahora en algo que equivale a una botella, un periódico o la guitarra que lleva tantas veces. Es decir, una forma reconocible, un maniquí a rombos útil para la confección de una obra de arte que no quiere ser pura abstracción. Así ocurre también en Juan Gris, que dibuja en 1917, modela en yeso en 1918, recorta en metal en 1923 y pinta al óleo durante todos esos años una buena serie de arlequines y pierrots.

Los primeros pertenecen a la mejor época del artista, a su depuradísimo cubismo sintético, de un buen gusto proverbial, en el que los planos, de contornos suavemente curvados, encajan de la manera más armónica, y los objetos son expuestos de una forma resumida y limpia.

Un colorido serio y elegante refuerza su simplicidad y pulcritud.

A diferencia de Picasso, Gris apenas sobrevivió al cubismo. En los años 20 alumbraba unos gordos arlequines y pierrots melancólicos, flojos y con opulentos ropajes: El Pierrot, Dos Pierrots, uno de ellos niño, como el de Fragonard,

ambas obras de 1922, Tres máscaras y Arlequín sentado, de 1923, Pierrot con libro, de 1924,

y Pierrot con guitarra, de 1925. Algunas de estas obras se deben a un encargo que, en plena crisis artística, financiera, y vital había recibido de Diaghilev para su nuevo ballet Les tentations de la Bergère, con música tomada del famoso contrabajista dieciochesco Montéclair, arreglada por Casadesus y con coreografía de Balanchine.

También Picasso participó, como es sabido, en algunos de estos ballets de Diaghilev, e incluso pisó algún encargo al perdedor Gris. Y en ocasiones con más arlequines y polichinelas. En 1917 había hecho los decorados y figurines de ambiente circense de Parade, con música de Satie, en los que volvía a la atmósfera anterior a su etapa cubista. Y en 1920 para Pulcinella,

con música de Strawinsky, a partir, esta vez sí, de un canovaccio manuscrito del siglo XVIII recién descubierto en el que aparecía un episodio de la Commedia dell’Arte, titulado I quattro Pulcinella somiglianti. Uno de aquellos espectáculos con varios polichinelas. Con estos ballets Arlequín recuperaba alegría y, sobre todo, la movilidad que le venía negando la pintura, hecha excepción del Carnaval de Arlequín, de 1924-5, de Joan Miró. El más surrealista de todos nosotros, dijo Breton (Palabra de Dios).

Por fin se le devolvía a un escenario festivo, luminoso, en una composición llena de la vitalidad olvidada tanto tiempo, de ritmo y dinamismo. Arlequín puede ser un monigote chiquitito al que no le caben los rombos y que casi no tiene ni forma, pero también es todo el cuadro.

En 1923 Picasso desempolvó una vez más el traje de Arlequín que le habían regalado y que, como Watteau, guardaba en el baúl, y pintó una nueva serie de arlequines distintos de los anteriores, algo más realistas, rotundos, inactivos, eso sí, y más parecidos a como ve las cosas casi todo el mundo, que dice su amiga Gertrude Stein. Entre ellos el Arlequín ante el espejo.

Es una época un tanto neoclásica, de una calma extraña… Después, Arlequín y sus compañeros empiezan a quedarse atrás. Criaturas de un mundo nostálgico y decorativo, mixtificado casi desde su aparición en la pintura, se van desvaneciendo como tantas otras a medida que el arte del siglo XX se desprende del pasado, suelta toda tradición como insoportable lastre y, perdido el contacto con la tierra donde creció, emprende su vuelo de Ícaro.

Cuánto conviene el trajecito de rombos, festivo y plano como una carta de la baraja, al encantador Pablo, apoyado en una butaca, retrato de 1924, rococó donde los haya. ¿No había hecho lo mismo Renoir con su pequeño Jean, el futuro autor de La Gran Ilusión, en el Pierrot blanco de 1901?

En 1923 Picasso pintó a su amigo, el pintor catalán Jacinto Salvadó. Lo retrató todavía, claro está, vestido de Arlequín.

O Colombina, il tenero fido Arlecchin…

Damas y caballeros de Nueva York

Más que ninguna brilla, contra el cielo todavía pálido, su fantástica cimera, alta y puntiaguda, engastada de espejos como una tiara robada al mismísimo emperador de la China. Refulgen al amanecer las águilas de plata que adornan los hombros del gentil caballero vestido de blanco, eternamente joven. No, no se trata de Lohengrin. Se le adivina más listo, simpático y hasta travieso para hablar a las damas aunque doliente cuando toma su laúd y canta, tan alegre en la francachela como al formar en la batalla…

Otros cien guerreros en pie como cien torres guardan la ciudad acostada en la sombra y la salida del sol arranca destellos irisados de sus labradas defensas, del oro y la plata, de las perlas y cristales de sus ricos ropajes. Se encienden al rojo vivo las lisas corazas y concitan rayos amenazadores los filos y puntas de las armas.

Hay alguien que destaca en medio de todos: alto y robusto, no adorna su austero atavío sino con un casco acabado en punta, como el del Káiser. Vigila serio los cuatro vientos desde el centro de la ciudad, recorre con la mirada las islas vecinas y la tierra firme, el horizonte proceloso de las movedizas olas. Reconoce uno a uno a sus valientes en los puestos asignados.

Varias generaciones nutren las filas de los defensores y, cuando alguno desfallece por la edad, ya se están incorporando dos o tres, recién armados. Por eso encontramos entre ellos todavía, escrutando los cielos y lejanías, viejos caballeros de caladas celadas góticas, filigranas verdosas al cabo de los años, hombres flacos pero aún firmes, envueltos en sus anticuados ropajes prolijos en bordados.

A su lado otros veteranos pletóricos de vigor, los compañeros de armas del soberano, imponentes en sus lisas armaduras tachonadas aquí y allá de geométricos remaches dorados. Hay uno tan recto, tan estirado, tan exagerado en su rigidez, que despliega tras de sí el rectángulo almidonado de su capa wagneriana, como si el viento hubiera de agotarse.

Pero los más numerosos son algo más jóvenes y exhiben sus ágiles cuerpos en curiosas escafandras de cristal, siempre con la espada-láser prevenida.

Los más se agrupan cerca del emperador, atentos desde una respetuosa distancia, en la parte central de la ciudad,

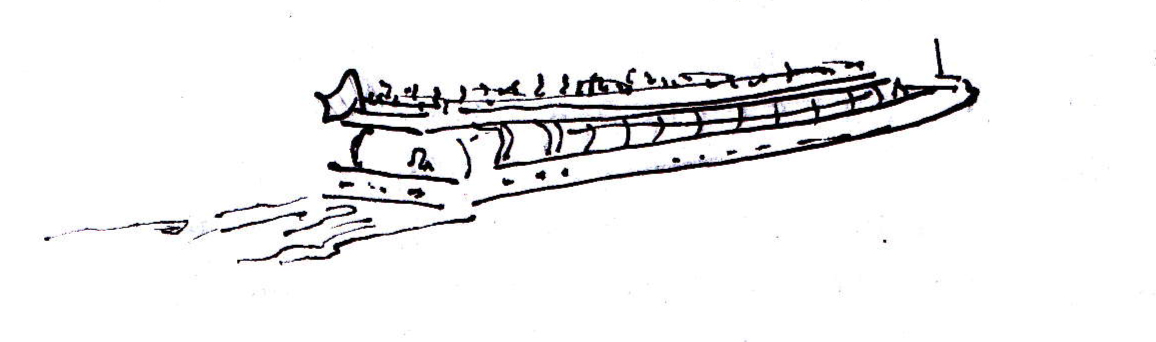

pero otro nutrido grupo se adelanta en apretada batalla a la punta que enfrenta el mar, que es como el castillo de proa de este alargado reino en forma de nave, protegido por las aguas que lo rodean, que solo de ellas recela un ataque y acaso de los vientos que la envuelven.

Últimamente viene creciendo tanto el número de caballeros que parece que quieran cercar la isla entera. Los más nuevos no saben ya cómo distinguirse por la novedad de sus arreos y se da en ellos abigarrada mezcla de quienes se acorazan en cristales oscuros, quienes emulan pétreas reciedumbres de antaño, quien se estira cual junco de metal o quien luce en el sombrero una larga pluma que cambia de color, ora verde ora encarnada.

Tantos van siendo que parece que llegará el día en que no dejen espacio para otros estamentos que son necesarios al sustento. Según va escalando el sol empiezan a distinguirse otros numerosísimos habitantes que se aprietan y azacanan entre las piernas de los anteriores, y su variedad no es menor que entre los nobles. Los más fáciles de ver son algunos ricos burgueses, tan gruesos y remontados como para hacer sombra a algunos de los más antiguos caballeros.

Pero la mayoría se sujeta al decoro que le cumple y guarda las formas en medio de la prosperidad general, alineándose en largas avenidas.

En las calles que hay entre éstas y en barrios enteros de la ciudad predomina una muchedumbre de menestrales tan baja que, hasta bien avanzada la mañana, apenas si la alcanza el sol y deja ver sus pobres y gastados atavíos.

Pero entonces es cuando reparamos en las grandes damas. Recostadas en el centro de aquella corte, el mediodía es el mejor momento para hallarlas luciendo, blancas y altivas, sus perfiles de diosa, realzados por aquella moda antigua que, sin restarles majestad, descubre la perfecta redondez de sus hombros y otras redondeces. Severos son los ornamentos de sus vestidos. Los pliegues caen a veces sueltos, rectos, pero otras se arrugan y siguen las tersas curvas de mármol tendidas en amplísimos lechos.

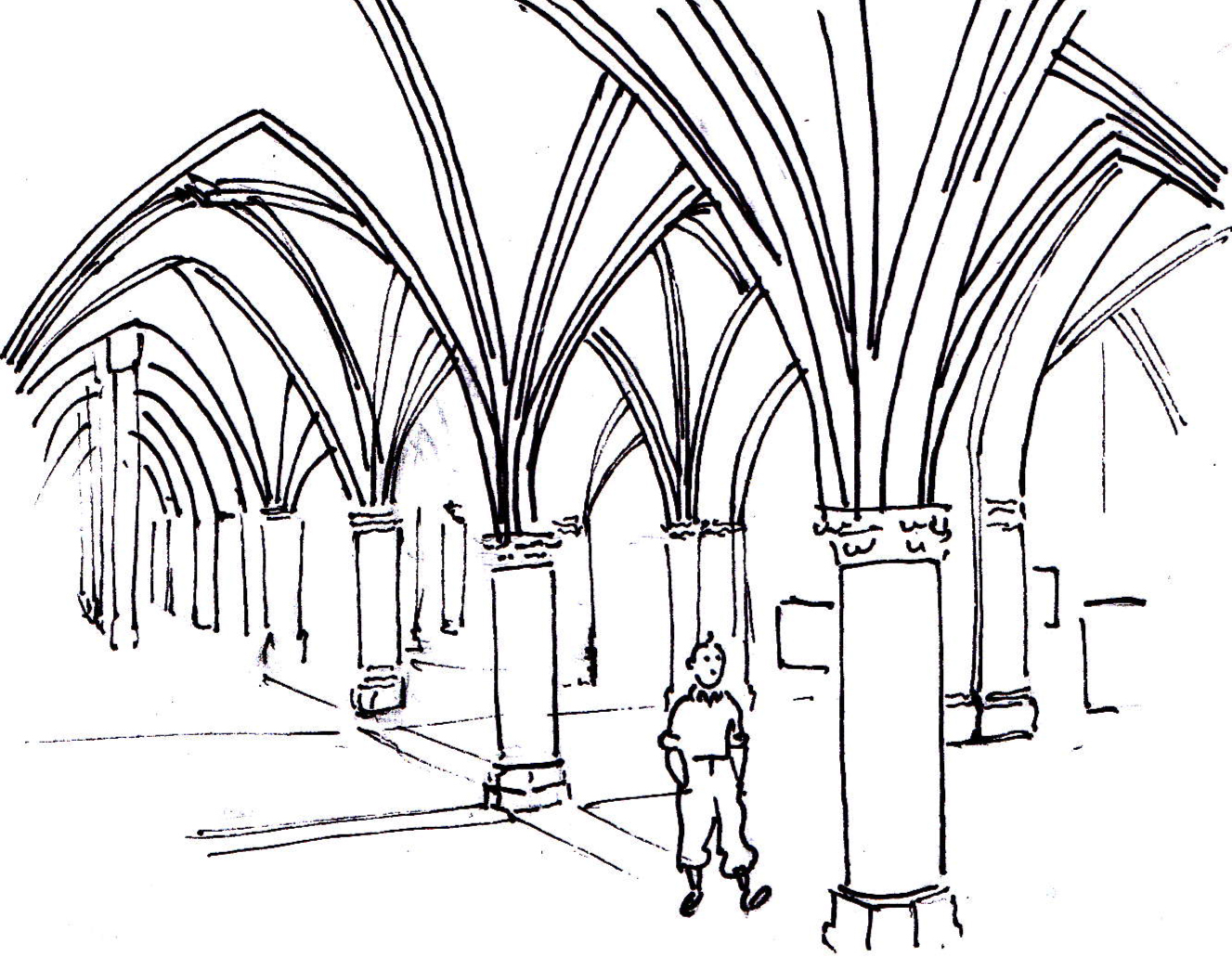

Si a los caballeros les miramos de lejos, como a estatuas, las damas nos atraen junto a ellas, como a colarnos entre los arcos que ondulan los bordes de sus peplos. Queremos recorrer esos grandes cuerpos relajados, acogernos bajo la maternal amplitud de sus bóvedas, encerrarnos en su seno polícromo.

Es cierto que hay otras, muy religiosas, vestidas a la manera gótica, como corresponde, pero ni siquiera los altos capirotes de dama medieval desmienten su hospitalaria horizontalidad.

Y es que no hay más que una mujer que esté de pie, una sola, fanática, adelantada con su antorcha dentro del mar como la más temeraria torre albarrana.

Dama extraña de duro ceño, más varona en sus rasgos que aquel blanco caballero de la alta cimera, porque él todavía conserva un fino rostro de muchacha, aunque la mirada la tiene ya de hombre.

Miguel Etayo