Damas y caballeros de Nueva York

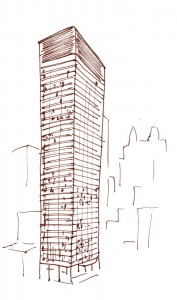

Más que ninguna brilla, contra el cielo todavía pálido, su fantástica cimera, alta y puntiaguda, engastada de espejos como una tiara robada al mismísimo emperador de la China. Refulgen al amanecer las águilas de plata que adornan los hombros del gentil caballero vestido de blanco, eternamente joven. No, no se trata de Lohengrin. Se le adivina más listo, simpático y hasta travieso para hablar a las damas aunque doliente cuando toma su laúd y canta, tan alegre en la francachela como al formar en la batalla…

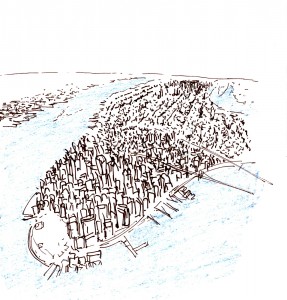

Otros cien guerreros en pie como cien torres guardan la ciudad acostada en la sombra y la salida del sol arranca destellos irisados de sus labradas defensas, del oro y la plata, de las perlas y cristales de sus ricos ropajes. Se encienden al rojo vivo las lisas corazas y concitan rayos amenazadores los filos y puntas de las armas.

Hay alguien que destaca en medio de todos: alto y robusto, no adorna su austero atavío sino con un casco acabado en punta, como el del Káiser. Vigila serio los cuatro vientos desde el centro de la ciudad, recorre con la mirada las islas vecinas y la tierra firme, el horizonte proceloso de las movedizas olas. Reconoce uno a uno a sus valientes en los puestos asignados.

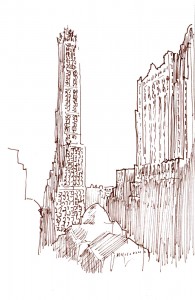

Varias generaciones nutren las filas de los defensores y, cuando alguno desfallece por la edad, ya se están incorporando dos o tres, recién armados. Por eso encontramos entre ellos todavía, escrutando los cielos y lejanías, viejos caballeros de caladas celadas góticas, filigranas verdosas al cabo de los años, hombres flacos pero aún firmes, envueltos en sus anticuados ropajes prolijos en bordados.

A su lado otros veteranos pletóricos de vigor, los compañeros de armas del soberano, imponentes en sus lisas armaduras tachonadas aquí y allá de geométricos remaches dorados. Hay uno tan recto, tan estirado, tan exagerado en su rigidez, que despliega tras de sí el rectángulo almidonado de su capa wagneriana, como si el viento hubiera de agotarse.

Pero los más numerosos son algo más jóvenes y exhiben sus ágiles cuerpos en curiosas escafandras de cristal, siempre con la espada-láser prevenida.

Los más se agrupan cerca del emperador, atentos desde una respetuosa distancia, en la parte central de la ciudad,

pero otro nutrido grupo se adelanta en apretada batalla a la punta que enfrenta el mar, que es como el castillo de proa de este alargado reino en forma de nave, protegido por las aguas que lo rodean, que solo de ellas recela un ataque y acaso de los vientos que la envuelven.

Últimamente viene creciendo tanto el número de caballeros que parece que quieran cercar la isla entera. Los más nuevos no saben ya cómo distinguirse por la novedad de sus arreos y se da en ellos abigarrada mezcla de quienes se acorazan en cristales oscuros, quienes emulan pétreas reciedumbres de antaño, quien se estira cual junco de metal o quien luce en el sombrero una larga pluma que cambia de color, ora verde ora encarnada.

Tantos van siendo que parece que llegará el día en que no dejen espacio para otros estamentos que son necesarios al sustento. Según va escalando el sol empiezan a distinguirse otros numerosísimos habitantes que se aprietan y azacanan entre las piernas de los anteriores, y su variedad no es menor que entre los nobles. Los más fáciles de ver son algunos ricos burgueses, tan gruesos y remontados como para hacer sombra a algunos de los más antiguos caballeros.

Pero la mayoría se sujeta al decoro que le cumple y guarda las formas en medio de la prosperidad general, alineándose en largas avenidas.

En las calles que hay entre éstas y en barrios enteros de la ciudad predomina una muchedumbre de menestrales tan baja que, hasta bien avanzada la mañana, apenas si la alcanza el sol y deja ver sus pobres y gastados atavíos.

Pero entonces es cuando reparamos en las grandes damas. Recostadas en el centro de aquella corte, el mediodía es el mejor momento para hallarlas luciendo, blancas y altivas, sus perfiles de diosa, realzados por aquella moda antigua que, sin restarles majestad, descubre la perfecta redondez de sus hombros y otras redondeces. Severos son los ornamentos de sus vestidos. Los pliegues caen a veces sueltos, rectos, pero otras se arrugan y siguen las tersas curvas de mármol tendidas en amplísimos lechos.

Si a los caballeros les miramos de lejos, como a estatuas, las damas nos atraen junto a ellas, como a colarnos entre los arcos que ondulan los bordes de sus peplos. Queremos recorrer esos grandes cuerpos relajados, acogernos bajo la maternal amplitud de sus bóvedas, encerrarnos en su seno polícromo.

Es cierto que hay otras, muy religiosas, vestidas a la manera gótica, como corresponde, pero ni siquiera los altos capirotes de dama medieval desmienten su hospitalaria horizontalidad.

Y es que no hay más que una mujer que esté de pie, una sola, fanática, adelantada con su antorcha dentro del mar como la más temeraria torre albarrana.

Dama extraña de duro ceño, más varona en sus rasgos que aquel blanco caballero de la alta cimera, porque él todavía conserva un fino rostro de muchacha, aunque la mirada la tiene ya de hombre.

Miguel Etayo

Signs of the CityCiudad de Signos

Serie documental de producción propia en la que recorremos distintas ciudades europeas de la mano de artistas que viven en ellas.

Aporta una perspectiva innovadora, la del músico que habla de los sonidos característicos de su ciudad, por ejemplo, o de su ambiente nocturno; la del pintor que guía nuestra mirada hacia los colores o las luces de la ciudad; la del fotógrafo, que nos habla de las costumbres de sus gentes; la del arquitecto, que nos muestra sus edificios y construcciones características…

Un viaje apasionante, una excursión a las profundidades del pueblo, una proyección de la ciudad vista por sí misma.

«El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio cada edificio es diferente y esta dispuesto en un orden distinto; pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y desvanes y cuchitriles, siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales, de pronto distingue cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la prisión, el barrio de los lupanares. Así —dice alguien— se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad hecha sólo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan».

Italo Calvino: «Las ciudades invisibles»