Un paseo en barco

Las gaviotas amenizan

un agradable paseo

por el mar de Mármara.

Estambul, Turquía. 2015.

Más en ihortal.es

La vanguardia animalista (Carmen Cereña)

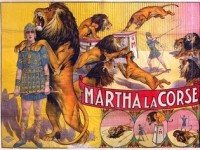

He leído en la prensa que en la Comunidad Autónoma de Cataluña se pretende prohibir la presencia de animales en el circo. Desde luego lo de los nacionalistas es prohibir. Para evitarles la tortura a manos de un verdugo sádico se legisló la interdicción de los toros. Ahora, para evitarles la explotación y la degradación, hay que impedir que elefantes, tigres, leones, osos, focas, monos, perros y caballos participen en los números circenses. Esta prohibición les llevará algo más de tiempo pues no siendo algo específicamente español o hispano ni el circo ni sus animales, no hay por qué darse tanta prisa.

Y está, se nos dice, el magnífico ejemplo del Circo del Sol que triunfa en todo el mundo y que no exhibe nunca ni un solo bicho. Ahí reside el problema: en que tanto Circo del Sol como prohibicionistas son rematadamente cursis y no saben exactamente lo que es el circo. El circo, en su desarrollo, es teatro de variedades puesto que no cuenta una historia, rehúye todo intelectualismo y aspira a ser tremendamente vital y desprovisto, como género, de todo amaneramiento. Por todo ello el teatro de variedades fue tan celebrado por Marinetti y los futuristas fascistas. El Circo del Sol, sin embargo, aspira a contar una historia de principio a fin, traicionando -superando, dirán ellos- la sucesión lineal y la yuxtaposición de números independientes los unos de los otros. Y con el agravante de que sus guionistas desarrollan torpemente un argumento de por sí insustancial y tan azucarado que es un puro jarabe estomagante. El Circo del Sol es intelectualoide y sentimental, siempre edulcorado cuando precisamente la bello del circo lo constituye su carácter enormemente popular e incluso algo bronco. Y no sólo no es vital, sino que por el contrario se muestra anémico y lleno de dengues y de remilgos como gazmoña damisela. ¿Que sus artistas son unos profesionales como la copa de un pino? Sí, cómo negarlo, pero eso es otro cantar, que aquí no hace al caso.

Bien cierto es que para algunos de los animales circenses, el circo no es precisamente Bizancio. Recuerdo vívidamente cómo, siendo yo niña, un circo ambulante se anunciaba por toda Córdoba paseando dentro de una jaula un enorme tigre desmazalado y tristísimo. Si en el célebre episodio en que el ingenioso hidalgo trocó su nombre de Caballero de la Triste Figura por el de Caballero de los Leones, el rey de la selva no ataca a don Quijote sino que se limita a bostezar y luego le da la espalda, es porque la cautividad lo ha desnaturalizado, ha hecho de él una sombra de león. Bien cierto es que la prisión impuesta al animal salvaje lo rebaja. A pesar de ello, qué emoción, sobre todo para el niño, contemplar bestias salvajes rugiendo a dos metros de sus narices y plegándose a la voluntad del domador o de la domadora. ¡Y qué próximo se siente un crío al animal! Sólo si un adulto moralista y moralizante adoctrina al niño, sólo entonces el niño rechazará el número de los leones o los tigres. Cosa distinta es que el adulto bienintencionado -y no hay ironía alguna en el adjetivo empleado- considere a la luz de la razón que el animal tiene unos derechos y le resulte vejatoria la actividad que ha de desarrollar entre las rejas frente al público. Otro tanto puede decirse del antitaurino razonable. Sus argumentos llevan parte de razón, si bien sólo contemplen parte de la cuestión, obviando consideraciones no sólo artísticas sino rituales, mágicas y religiosas en el sentido más lato del término, y por tanto pequen de miopía. En cualquier caso son absolutamente respetables.

En un relato de la Pardo Bazán, una señorita, solitaria, inabordable por zahareña, y un tanto extravagante, da en enamorarse de un león de circo. Una tarde se produce la tragedia: en la función aquel león mata a su domador. Y ella aplaude. Hay mujeres y hombres que también se congratulan de que el toro coja e incluso eventualmente mate al torero y con ello no quiero decir que todos los antitaurinos sean de esta laya ni mucho menos.

Nadie, que yo sepa, eleva su voz contra la doma de delfines y los espectáculos que protagonizan, a pesar de ser el delfín, de partida, animal salvaje y, no obstante, vivir en la cautividad de acuarios y zoológicos. ¡Se le ve tan ufano, tan pimpante, tan pletórico de alegría y confianza en sí mismo! Sin embargo, por qué no, se le está humillando. El león salta por el aro y el delfín también.

Todo cambia, creo, al considerar los animales domesticados por el hombre. En primer lugar, el elefante. Nunca he visto uno africano en un circo. El artista es el asiático, poderosísima bestia de carga en el Sureste de aquel continente. Es indudable que el paquidermo circense vive bastante mejor que su congénere que arrastra y empuja colosales troncos de árboles en la jungla. Aníbal cruzó los Alpes a lomos de altísimos y ponderosos elefantes africanos con la intención de someter a Roma. Habría que borrarle de los libros de texto de Historia. Le castigó dios en su soberbia dando la victoria final a los romanos que sólo domesticaron caballos. Sí, lo castigó Dios por explotador de elefantes y Roma emitió el fatal veredicto de «Cartago delenda est».

Qué emoción no sentiría yo de niña al ver los elefantes y los leones, tan enormes unos, tan bellos otros. No sólo no los despreciaba sino que, muy por el contrario, los reconocía superiores a todo ser humano, ya se tratase de mi padre, de mi madre, de mi hermana mayor o de Lanzarote del Lago. Es cuanto siento aún de adulta en una plaza de toros: la apabullante superioridad de la Naturaleza frente a nosotros, hombres y mujeres, animales dotados a la vez de racionalidad e irracionalidad. Y aplaudimos al Padre Toro que es un ascua de Sol incandescente.

El caballo tira aún de simones y turísticos coches de paseo en nuestras ciudades andaluzas y también, por ejemplo, en Roma. Practicamos equitación. Es deporte olímpico. A caballo va el mayoral por los predios. A caballo se lleva a cabo el acoso y derribo. A caballo se caza. A caballo se juega al polo, tan de moda últimamente. Y nadie clama contra ello (contra la caza, sí, no obstante). Justo es pues que también el caballo participe activamente, con su elegancia y velocidad, en el circo. Écuyères, cosacos, indios, tártaros, gitanos, girando vertiginosamente en la pista, sin trampas ni cartón, arriesgando el pellejo en los saltos y en la carrera… y ¿quién no recuerda las cautivadoras amazonas de Toulouse-Lautrec?

¿Y la cabra? Esmeralda, gitanilla en París, baila con su cabra Djali. Porque la tiene amaestrada se la acusa de bruja. ¿Qué sería de Esmeralda sin su cabra? ¿Qué será de los domadores cuando les quiten sus animales? ¿Qué pensarán cuando oyen y leen que hay ya ciento treinta y tres municipios en España que rechazan la utilización de animales en el circo y que, por tanto, los quieren enviar al paro y a la porra?

Los gitanos que toquen la trompeta cuanto quieran, pero sin cabra. Que la Legión desfile chula y marcial, pero sin su carnero.

¿Y el mono, tan humano, ya sea el minúsculo tití, ya sea el capuchino, ya sea el grandote chimpancé? En «El circo» de Charlot, una película que encandila a todos los públicos y a todas las edades, que hace reír como ninguna, es memorable aquella secuencia en que Charlot, impostor equilibrista, ha de recorrer de cabo a rabo la cuerda bajo la cual se abre el abismo, asediado como se encuentra por más de seis monitos traviesos que se le suben a la cabeza y llegan a morderle la nariz. No creo que el mono sea infeliz en el circo. Mi cuñada Rosa, que vivió su infancia en el África negra como hija que era de un médico de la OMS, tenía un monito, el monito Lechuzo. Me cuenta sus trastadas, sus añagazas, sus números de fenomenal funámbulo y aún río, al cabo de tantos años.

El chimpancé es un mono de gran envergadura, sin llegar a ser el orangután o el gorila. «El planeta de los simios», quizá, nos lo haya hecho temer y aborrecer. En el circo, sin embargo, muestra su faceta más humana, haciéndonos reír. ¿Que lo disfrazan ridículamente? No creo que sufra mucho por ello, la verdad. Todas las damas cursis llevan a sus chihuahuas, yorkshires y king charles ataviados como señoritas remilgadas. También el payaso se disfraza para mejor hacernos reír. ¿Que el clown se ridiculiza a sí mismo por voluntad propia, mientras que al mono no se le da la opción? Sí, cómo disentir, pero también cómo no ver que el mono nunca decidirá por sí mismo.

¿Y el perro? Recuerdo aún la expectante ansiedad con que asistía a esos partidos de fútbol con globo en lugar de balón, que enfrentaba a los bóxers del Córdoba con los bóxers del Madrid e impepinablemente, como en la realidad, ganaba siempre el Madrid. Estoy convencida de que los perros disfrutaban.

Los caniches caminaban sobre los cuartos traseros, repulidos y sensuales, sofisticados como personajes de una película de Visconti. Estoy convencida de que sus amos, los artistas, se los estiman casi como a hijos y les prodigan mil y una atenciones.

Los cazadores que ahorcan a sus galgos viejos; los cazadores que, sin llegar a estrangularlos, los cuelgan dejando que sus patas de atrás rocen apenas la tierra para que vayan muriendo de hambre, de sed, de asco y de incredulidad ante la mayor de las ingratitudes; los monos que los iraníes de la dictadura teocrática lanzan al espacio -la otra opción sería que enviaran a una mujer-; el can de «Él nunca lo haría», perplejo y vacío en su abandono; el toro de la Vega cobardemente alanceado en Tordesillas; el asno de Villanueva de la Vera cuya suerte, creo, cambió a raíz de una sabia, discreta y eficaz visita de la Reina Sofía; la cabra despeñada desde el campanario; los gallos colgados boca abajo en la plaza mayor de la Alberca para que los mozos, a galope, les arranquen de cuajo la cabeza desde sus monturas, tal como nos narra Buñuel en «Las Hurdes, tierra sin pan»… Basta así. Ojalá que ocurra cómo ocurriera a San Juan Hospitalario, extremadamente cruel con los animales hasta que un ciervo, símbolo de Cristo, lo maldijera y así trocara su vida sanguinaria por la difícil senda de la santidad.

El circo es otra cosa. Ramón, en su libro «El circo», dice de éste que es lugar edénico. Por su luz tamizada, como lo era el Paraíso bajo los grandes árboles en la hora de la siesta.; por la proximidad entre el hombre y el animal, siendo éste siempre amistoso y sereno, tan apacible como bonancible es la meteorología paradisíaca; y, consecuencia de lo anterior, por lo ligeros de ropa que andan siempre los artistas, casi tan desnudos como nuestros primeros padres.

Ni toros, ni animales circenses. ¿Cuál será la próxima prohibición en este mundo cada vez más clónico, más plano y más asaúra?

El circo (Hydra de Lerna)

He leído en la prensa que en la Comunidad Autónoma de Cataluña se pretende prohibir la presencia de animales en el circo. ¿La razón? Velar por su seguridad y bienestar.

Si un circo cumple con todos los requisitos, permisos, supera las inspecciones, etc. ¿existe la posibilidad de que se produzca maltrato animal? ¿Qué aspectos de bienestar animal cubre nuestra legislación? La modificación de la ley de protección animal tiene como objetivo mostrar un avance en la ética social, pero ¿es este un acto hipócrita, cuya última finalidad es derivar la atención del ciudadano para que no se ponga el acento en otros sectores donde sí existe un verdadero desprecio por su bienestar? Hay sectores donde el maltrato animal es innegable pero tiene una mayor presencia popular y, por ende, mayor presencia política.

En el año 2010, la Generalitat Catalana galardonó con el Premio Nacional de Cultura y con el Premio Ciutat de Barcelona, a “Le sort du dedans”, un espectáculo circense-teatral contemporáneo en el que participaban caballos. ¿No es esto irónico a la par que hipócrita? Sobre todo porque el proyecto de ley sobre la prohibición ya estaba sobre la mesa…

¿Debemos entender que “Arte” influye sobre lo que se entiende como “Bienestar”?

Puede ser que la diferencia radique en el tipo de animal que se utilice para el espectáculo. ¿El malestar de una cabra en el circo es comparable con el de un tigre?

ORIGEN DEL CIRCO

El circo es uno de los espectáculos más antiguos del mundo. El circo es la unión de muchas disciplinas: danza, música, oratoria, comicidad, drama…

A lo largo del tiempo, el circo ha mantenido su forma circular y la interacción con el público. Sus raíces las encontramos en el occidente de 3500 años AC, cuando los egipcios dejaron, en las paredes de Beni-Hassan, pinturas que representaban a sus malabaristas.

La palabra “circo” proviene del griego “kirkos”, que significa “círculo”. El Estadio Olímpico griego y el Circus Maximus romano, marcaron la historia del arte circense con sus actuaciones: cuadrigas, carreras a caballo, domadores, luchadores, atletas. El arte de la improvisación llegaría de la mano de los trashumantes: trovadores, recitadores, flautistas, etc.

Philip Astley, caballista y acróbata, fue el primero en concebir un espectáculo de pista. Británico de nacimiento, en 1774 se estableció en París, y en 1782 fundó, con su hijo, el “Amphitèâtre Anglois Astley”. También fundó una compañía de equilibristas y acróbatas.

Huges, que había sido alumno suyo, creó su propia compañía y, por primera vez, se utilizó el nombre de “circo” para presentar su espectáculo.

DE LA LEGISLACIÓN

No he podido encontrar ley alguna que recoja las condiciones de bienestar de los animales de circo. Incluso he preguntado a un prestigioso abogado sobre el tema. “No hay nada legislado” me dijo. Sin embargo sí está legislada la importación, comercio y movimientos entre estados miembros. Me habló de la Convención sobre CITES (Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora), y que fue creado en 1963 por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Este convenio que fue implantado en 1975, consiste en un acuerdo entre los gobiernos del mundo que intentan salvaguardar la flora y la fauna para que no se vea amenazada por causa del comercio internacional. Y aquí he de hablar de los snobs. Esa “raza” de gente que, con total desprecio, adquieren animales y/o plantas, por “seguir” la moda, para después desprenderse de ellos, poniendo no solo en riesgo a los propios animales, sino también el hábitat natural de la zona.

DE LAS LEYES

“No podrá realizarse el transporte de animales si éstos no se hallan en condiciones de realizar el trayecto previsto y si no se han adoptado las disposiciones oportunas para su cuidado durante el mismo y a la llegada al lugar de destino. Los animales enfermos o heridos no se considerarán aptos para el transporte”.

“Cuando deba interrumpirse el transporte de animales durante más de dos horas, deberán adoptarse las disposiciones necesarias para el cuidado de los mismos y, en caso necesario, para su descarga y alojamiento”.

El Código Penal, en su artículo 337, establece que:

“El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal doméstico o amansado causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”.

EL CIRCO EN LA CIUDAD

Se oyen voces anunciando la llegada del Gran Circo. Un vehículo con carteles pegados en sus puertas y un gran megáfono lanzando su música circense, nos anuncia que ya están preparando el gran espectáculo. Unas enormes carpas se levantan en las afueras de la ciudad. Garantizan una experiencia mágica.

Mis ojos de niña ya no podían abrirse más. Estaba emocionada ante semejante desfile de personas con uniformes de colores brillantes. El olor de las palomitas de maíz. Los palos de algodón de azúcar…

Por fin, el maestro de ceremonias anuncia el comienzo del espectáculo. Ante nosotros desfilan todos los que van a participar. Payasos, acróbatas, danzarinas, magos… perros, serpientes, loros, caballos, cebras y… ¡las fieras salvajes! Se oye un clamor al contemplar a los hermosos tigres. O los feroces leones. O los mansos elefantes. O los enormes osos… Y yo, con mi inocencia, me aferro al brazo de mi padre, temerosa de esos enormes animales que mostraban sus blancos colmillos y sus afiladas garras.

El mago encierra a una chica guapísima en una caja de vidrio y la cubre con una tela negra. Al levantar la tela… ¡la chica ha desaparecido! En su lugar, un hermoso tigre que no puede moverse en el pequeño habitáculo, gime. Sí, gime. Mira a su pérfido captor. Y yo también. Sin poder evitarlo, grito desesperada pidiendo que lo suelten porque no “cabe”. Mi padre me miró entre abrumado y orgulloso, creo.

Le llega el turno a los elefantes. Iban disfrazados con unas ridículas capas y tobilleras de colores vivos. Su domador les hace subir a unas tarimas muy pequeñas. Levantan su patas delanteras hasta quedar sostenidos por sus cuartos traseros. Levantan sus trompas mientras las chicas saludan desde sus espaldas, a un público entregado.

Aplaudo con tristeza.

Luego llegan los acróbatas. Me sentí entusiasmada. ¡Era un espectáculo tan increíble! ¡Esas volteretas en el aire… ese saltar de mano en mano… ese doble salto mortal! Estaba absolutamente impactada.

Luego llega el número del domador. Le sigue el de los caballos y el de los perros…

RAZONAMIENTO

Me planteo cómo surge la aparición de los animales en el circo. La razón por la que son utilizados. Tal vez se debe a la pérdida de interés que sufrimos las personas cuando lo que es “nuevo” perdura demasiado tiempo y se convierte en algo cotidiano. El afán lucrativo. Las rivalidades. El deseo morboso del espectador por ver a un ser humano enfrentarse a la fiera salvaje.

Es inevitable plantearse si hay que diferenciar, a la hora de juzgar el uso de animales en los circos, entre los exóticos y los domésticos.

La clave está en la educación. Educar en el respeto hacia los animales. Ver el circo como un espectáculo donde el animal pueda coexistir con el hombre. Porque mientras el hombre escoge libremente, el animal no.

No quiero que desaparezca el circo con animales. Pero quiero que el circo con animales sea un ejemplo para todos.

Al rico café (Hydra de Lerna)

He leído en la prensa que un estudio científico de la prestigiosa Universidad de Harvard apoya los beneficios del café para la salud mental. El estudio fue publicado en The World Journal of Biological Psychiatry.

El Instituto de Información Científica sobre el Café ha puesto en marcha una página web con información actualizada sobre el café, la cafeína y la salud. La página se llama “Coffee and Health”.

Francamente, el café me importa poco. En casa lo suelo tomar descafeinado soluble con leche. En el bar, corto de café y la leche sin espuma. Cuando digo “corto de café” significa con poco café en el pocillo de la cafetera. Lo confieso y entono el mea culpa: no soy amante del café. Lo que de verdad me gusta es la leche. Me gusta notar su sabor cuando me pido el café con leche. Me gusta notar el sabor de la leche cuando tomo cacao soluble. El chocolate también me gusta con leche. Y me gusta el té americano… pero no voy a hablar de la leche –a pesar de estar en la mejor tierra para hacerlo-, voy a hablar del café (aunque no me guste). Lo único que me gusta del café es el aroma.

En casa de mis abuelos, cuando despertábamos por las mañanas, el rico aroma del café inundaba toda la casa. En su casa, de hecho, los aromas culinarios eran una característica. Mi padre nunca tomaba café en casa. Él desayunaba pan tostado con aceite y zumo de naranja. En cambio mi madre, nada más levantarse, se metía en la cocina a prepararlo con el mismo ritual: molía el café, lo olía, miraba por la ventana y decía “nada como un rico café para comenzar un bonito día”. Daba igual si fuera hacía sol, o llovía a cantaros. Para ella era un bonito día. De los tres hermanos que éramos, solo la pelirroja era adicta al café café. Mi hermano y yo éramos adictos a la leche. Mi abuela preparaba café y luego hacía granizado con él. Con el café también preparaba unas riquísimas tartas que eran devoradas con fruición por todos nosotros. El café del pocillo lo guardaba y, una vez secaba un poco, se lo ponía en la tierra de las plantas como pesticida. También lo usaba para frotarse las manos y los pies porque era un buen exfoliante. Y éstas son las propiedades del café que yo conozco.

Ahora, recordemos un poco la historia del café.

Sabido es que el café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo (supongo que la más consumida será el agua). El café tiene su origen en África. Las tribus nativas tenían la costumbre de mezclar las bayas de café molido con grasa animal en pequeñas bolas, que luego eran utilizadas para dar energía a los guerreros durante las batallas. En esos tiempos, se creía que las propiedades estimulantes del café eran una especie de éxtasis religioso.

En el siglo XV comenzó el cultivo de café y la provincia de Yemen en Arabia se convierte en la principal proveedora del mundo. Los granos del café salían del puerto de Mocha en Yemen. Todo estaba muy controlado. Pero los peregrinos de la Meca fueron más listos y consiguieron sacar del país plantas de café y comenzaron a cultivarlas en la India.

El café llega a Europa a través de Venecia, en la conocida Ruta de las Especias. Los holandeses, en el siglo XVII, introdujeron el café en sus colonias en Indonesia y los franceses hicieron lo propio en Latinoamérica.

Pros

- Combate la celulitis.

- Es un buen antioxidante.

- Un magnífico exfoliante (y no solo porque lo dijera mi abuela).

- Es digestivo.

- Disminuye las ojeras.

- Mejora el rendimiento deportivo.

Contras

- Provoca ansiedad y el estrés.

- Puede producir deshidratación.

- El exceso daña tu corazón.

- Reduce la fertilidad.

- Puede ser adictivo.

- Se desaconseja en mujeres embarazadas.

Cuando me despierto por las mañanas, no echo de menos el café, de verdad os lo digo. Echo de menos el aroma. Porque, para mí, el aroma del café está íntimamente ligado al hogar. Y eso sí que tiene todos los beneficios y ninguna contraindicación…

Tres cosas hay en la vida: café, café y café (Carmen Cereña)

En pocos meses y con breves lapsos de tiempo he leído en la prensa, por tres veces, de las bondades del café. Tres universidades, griega, americana y sueca (falta una española y ya tendríamos el principio de uno de esos chistes en que los hispanos nos mortificamos a nosotros mismos y con que tanto nos reíamos en nuestra infancia y juventud) han demostrado respectivamente que el café prolonga la vida, potencia la memoria y es eficaz contra la aparición del Parkinson.

¿A buenas horas, mangas verdes?… Quizá, pues se han proclamado tanto y siempre las maldades del café, sus desastrosos efectos, que quizá estos nuevos descubrimientos lleguen algo tarde y no consigan restituir al denostado y vilipendiado amigo nuestro en la dignidad, bien alta, que a nuestros ojos merece.

En la literatura previa al siglo XVIII no creo que se mencione el café. En la del siglo de la Ilustración, florecen los cafés como establecimientos. Montesquieu, en sus «Cartas Persas», elogia en especial a uno de París por su excelente preparación y elaboración de la infusión. Casanova se regala con el moca y con el chocolate casi tanto como con las mujeres. Abomina, no obstante, del café y chocolate españoles, pero, afortunadamente, no de nosotras.

Al parecer, el café se popularizó en Europa tras el asedio de Viena por los turcos, quienes al levantarlo habrían abandonado u olvidado un saco conteniendo el precioso grano y una cafetera con el precioso líquido. Ello explicaría que, antes, no pudiera hacerse eco del café nuestra literatura.

Y sin embargo, créanme, compadezco a vieneses y europeos en general por haber descubierto el café a la turca. Es como un recuelo, casi se masca y deja posos que son más bien las horruras de un río de avenida. Claro que no podían comparar. La elaboración del café se ha perfeccionado tanto gracias, como no podía ser de otra manera, a los italianos que media infranqueable abismo entre un ristretto ordeñado de una Saeco, una Faema o una Salvarani y el café aquel que se les cayó a los otomanos de una alforja al dar la espalda a Viena.

La historia del café y de los cafés ha sido la historia de la literatura durante los siglos XIX y XX. Ramón, en sus escritos sobre Madrid, lleva a cabo una magnífica glosa de los cafés literarios, en el que no podía faltar su entrañable Pombo con su tertulia, retratada por Gutiérrez Solana con ese abetunamiento montaraz que le es tan característico.

Dos canciones había en mi infancia tremendamente populares y ya lo eran mucho antes de que yo naciera. La primera establecía que en la vida había tres cosas: salud, dinero y amor. La segunda le decía a una «niña hermosa» que le iba a dar una cosa, «una cosa que yo sólo sé: ¡café!». Adoro el café, tanto, que mi mente ha compuesto una canción sincrética (de fusión, como se diría ahora) que reza así: «Tres cosas hay en la vida: café, café y café».

¡Cómo disfruto uno, dos o tres ristretti seguidos, de pie en la barra de «La Tazza d´Oro» junto al Pantheon, cerca de la Bolsa de Roma! Allí también toman uno Monica Vitti y Alain Delon en «L´eclisse» («El eclipse») de Antonioni.

En España aún se extrañan en ciertas cafeterías de que yo, siendo mujer, beba cafés tan cortos y tan cargados, sin leche ni azúcar; y luego encima, en ocasiones -pero sólo en invierno y digo la verdad- me meta entre pecho y espalda, y de un trago, un vasito de aguardiente.

Sí, adoro el café. Lo primero que hago, al despertarme, después de lavarme la cara, es prepararme un buen café bien corto y bien cargado en mi Saeco de brazo. Es el rito de inauguración del día.

Y, sin embargo, cuántos cafés tan malos, execrables, abominables, tan inmensamente intragables, no habré tomado en mi vida, por castigo de mis muchos pecados, sin duda alguna:

-En España. En un restaurante de Cádiz. Mostraba un color verdoso y sabía a chipirón. Creo que lo habían hecho con agua del grifo, ¡de un grifo de la costa sur española!, con lo que se dice todo. Evidentemente, le di un medroso sorbo y allí quedó, para el padre de la camarera que me lo sirvió.

-En España también. En una cafetería de Burgos, durante una estancia con mis hermanas. Aquel café era puro laxante. La cafetería (que así osaba llamarse el establecimiento aquel) era más bien de tamaño reducido, de tal manera que la carrera desde la ingesta del nauseabundo líquido al retrete, por hacerse en muy breve espacio de tiempo, no ponía en jaque la dignidad del consumidor, como hacían los camicie nere con los políticos que no eran de su cuerda. Desde aquel día, a ese café de mohatra lo llamamos mis hermanas y yo «café Dulco Laxo».

-En Inglaterra. Hacíamos excursiones a pie por los serenos paisajes de Lake District el chico con quien salía por aquel entonces, Trevor, y yo misma. Una tarde hicimos un alto en una granjita donde vendían artesanía y daban infusiones. Pedimos café. Nos dieron un mejunje de bruja de Goya elaborado, sin duda, a base de cortezas de roble, haya y fresno, que son los árboles más abundantes en aquellos parajes. Trevor lo bebió entero sin rechistar. Creo que, aunque nunca se lo preguntara pues temía la respuesta que me diera, creo que incluso le agradó. «Fue desde aquel día que me dispuse a quererla», nos dice el navarro don José a propósito de Carmen, la gitana, en el relato de Mérimée. Fue desde aquel día, escribo yo, que me dispuse a detestarlo. De verdad. Para mí había dado la ínfima medida de cuanto era. Me vino a la memoria aquel legionario británico del célebre «Astérix legionario» que se regala, arrebañando incluso el plato, con el infame rancho de la tropa y luego, con ansia, reclama más. Al volver ambos, Trevor y una servidora, de Cumbria a Londres, nos separamos y nunca más quise volver a verle y nunca más le vi.

-En Grecia. Mi amiga gerundense Núria, pariente lejana de Josep Pla, y yo misma habíamos alquilado un coche y conducíamos por el Peloponeso, parando donde se nos antojara. Un buen día, decidimos detenernos en un pueblecito cuyo nombre he olvidado. Entramos en un café, todo él de madera, posiblemente exactamente igual que cuando se abriera tras la expulsión del turco aleve. Pedimos un café a la griega (si se pide a la turca, que es lo que es realmente, se enfadan y mucho los helenos). Entre el humo de los cigarrillos negros tipo Ideales o «caldo de gallina» de los mozos que allí estaban bebiendo y jugando a las cartas con puerta y ventanas cerradas, las miradas con que nos asaetaban (mi amiga Núria es extremadamente bella y de rasgados ojos color del ámbar) esos paletos que, sin atemorizarnos ni por asomo, sí nos violentaban e incomodaban, pero sobre todo porque el café aquel era como cieno, se me puso un mal cuerpo tal que rogué a Núria pagara ella pues si yo no salía pronto de aquel lugar cerrado y ahumado a la plaza fresca y despejada, creo que hubiera vomitado. Núria pagó ¡seis euros! por aquella ponzoña. Bien está que el cantinero quisiera tomar cumplida venganza del turco aleve, pero nosotras, pobres españolas que no éramos de esa guerra, ¿qué le habíamos hecho?

-Polonia. Lucyna y su hermana Ola, en coche me enseñaban Polonia. Lucyna y Ola son unas guasonas tremendas y esta vez me tocaba a mí ser la víctima de sus chanzas. En una aldea paramos a tomar el, según me dijeron, «típico café polaco», y me lo alabaron mucho. Yo, la verdad, desconfié pues, rigiéndome por lo basto de la gastronomía polaca, hube de colegir que el café no podía ser más que malo o muy malo. Sí, por cómo había comido hasta la fecha, tan sólo podía deducir que aquel café sería bronco y casi tartárico; decidí pues armarme de valor y apretarme bien los machos como un Nicanor Villalta. Felizmente estaba prevenida y aquello no me tumbó, pero mi mohín debió de ser tal que Lucyna, Ola ¡y hasta la camarera! se desgonzaban literalmente de la risa.

Café, creo que el mejor café solo que he tomado en toda España ha sido el de la cafetería Estay, un establecimiento de campanillas en la calle Hermosilla, tan bueno como el mejor de los itálicos. Café, amigo bueno. En cuanto que acabe estas líneas, como que hay Dios, que me tomo uno.

La Madreselva

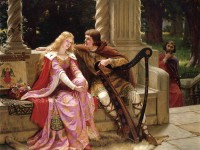

Viajamos al siglo XII de la mano de nuestro colaborador y juglar oficial Mariano Aguirre. En esta ocasión, nos trae «La Madreselva», un relato basado en los escritos de Marie de France, a quien se considera la primera poetisa en lengua francesa. Absoluta pobreza de medios para ofrecer una máxima pureza expresiva, «La Madreselva» se adentra en los quereres extramatrimoniales de Iseo la Rubia, con el bien conocido galán Tristán, quereres que, siempre e inevitablemente, los narre quien los narre, se canten como se canten, desembocan en tragedia.

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie, Berlín. 2015.

Recuerdo de un Berlín fragmentado, un pasado aún presente.

Más en ihortal.es

La plaza de Margaret Thatcher (Carmen Cereña)

He leído en la prensa que en Madrid, nada más y nada menos que en la confluencia de la calle Goya con el arranque del Paseo de la Castellana, se ha dado a una plaza, bajo el mandato de Ana Botella, el nombre de Margaret Thatcher.

Cabe preguntarse en qué benefició Thatcher a Madrid o cuál es su vínculo con la ciudad, que justifiquen tal honor. Como no hay respuesta a ello porque no puede haberla, la pregunta debe encaminarse entonces a saber en qué la británica fue benefactora de la Humanidad.

No entra dentro de nuestro propósito valorar o enjuiciar la labor en el interior y en el exterior de la Thatcher, pero cómo olvidar que cuando Pinochet quedó retenido en Londres por un mandato judicial internacional, la llamada Dama de Hierro fue a visitarlo en repetidas ocasiones al hospital en que había sido intervenido para brindarle su apoyo moral y mostrar ostensiblemente al mundo sus simpatías para con él.

De la Thatcher se ha dicho que gobernó como un hombre. Otro tanto se dice actualmente de la Merkel. Una tal afirmación presupone que hay diferencias en los modos de gobernar entre los dos sexos. Sin embargo, dado que el mundo tal y como lo conocemos ha sido hecho por los hombres y para los hombres, que a las mujeres se nos ha constreñido a decir a todo amén (ese célebre «Sí de las niñas» permanente), si no es como ellos, ¿cómo, de qué otra manera podríamos gobernar las mujeres? Distinto sería, eso no lo niego, si la política fuera creación femenina o si se alcanzara en la sociedad una paridad real, y no impuesta, en todos los ámbitos y que la tal paridad se consolidara, perdurara y se convirtiera en uso y costumbre. ¿Lo veremos algún día en Occidente, que es el único lugar donde nos es permitido soñar con ello?

«En la uña del dedo meñique de una mujer, Isabel la Católica, había más energía política, más potencia gobernadora que en todos los poetas, economistas, oradores, periodistas, abogados y retóricos españoles del siglo XIX», escribe Galdós en «El Grande Oriente». Isabel gobernó como un rey de fuste y brío; ¿de qué otra forma podía gobernar? Y otro tanto podría decirse de cuantas soberanas con poder efectivo salpican la Historia de Occidente: Bloody Mary, su hermanastra Elizabeth, Catalina de Rusia…

En nuestras circunstancias, en nuestro contexto, en nuestras tradiciones, en un mundo cada vez más globalmente peligroso, suena a falsa música celestial eso de que la mujer gobernaría de manera más juiciosa, más íntegra y más humana. En cuanto a ese sedicente sexto sentido que nosotras al parecer poseemos frente al parecer su ausencia manifiesta en el varón… ¡dengues de señoritas románticas! Es cuanto expresa Genara, en «La segunda casaca», también de don Benito: «Las mujeres son más leales que los hombres, sirven con más ardor y más honradez a una causa cualquiera, son menos accesibles a la corrupción, poseen instinto más fino y mayor agudeza de ingenio, mayor penetración. Ustedes (los hombres) piensan; pero nosotras adivinamos». Amén de su falsedad intrínseca, duele de esta declaración eso de que el pensamiento se lo cedamos a los varones, ¿no es cierto?

Antonio Machado. Manuel Machado. Son hermanos. Escriben juntos seis obras de teatro, entre ellas la celebérrima «La Lola se va a los puertos». Hay una célebre y bellísima foto de ambos, en un solemne despacho, con Antonio sentado y Manuel de pie. Ambos esbozan una muy leve sonrisa de zumba. Antonio se nos aparece más antiguo, con su cuello de pajarita, y más reflexivo e introvertido también («Yo voy soñando caminos de la tarde»); Manuel resulta más activo, más bullidor, más «social», apoyado con una cierta nonchalance blasée en un cofre y sosteniendo un cigarrillo entre los dedos («Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna…») . Antonio parece presidir un Ateneo, mientras que Manuel parece asistir a un cóctel. «¡Qué bonito es que las hermanas estéis siempre unidas!», nos ha dicho siempre mi madre. Con nostalgia, siempre que veo la foto y siempre que pienso en los Machado, considero lo bello de su unión primera. Mas ha de llegar la maldita guerra… Política y guerra rompen la hermandad de sangre y la amistad fraternal de los hermanos. Manuel apoya a Franco, mientras que Antonio escribe aquel lamentable despropósito en forma de soneto dedicado a Enrique Líster, donde concluye con aquello de «Si mi pluma valiera tu pistola…»

¡Qué triste es ver cómo se rasga la foto con zigzag de rayo y estrepitoso crujido! y los hermanos, ¡ambos tan grandes y españoles ambos!, quedan por siempre exiliados el uno del otro. Me viene a la mente el recuerdo vicario, a través de la memoria de mi madre, del tío Pepe (tío-abuelo mío), a quien nunca conocí. Murió exiliado en Venezuela tras la guerra nuestra. Duró muy poco en aquella tierra hermana porque lo mató la añoranza de España y la inmensa pena de haber visto a su patria desangrarse en el odio y la crueldad. Mi madre me enseñó fotos suyas de antes de 1936 y otras de 1940 (murió en 1942 en Caracas a la edad de 61 años): jovial en las primeras y desolado en las segundas, con la muerte en una mirada vencida y sin brillo. ¿Por qué la política ha de desgarrar las familias españolas y así desde la Guerra de la Independencia? ¡Maldita sea! «Mucha sangre de Caín / tiene la gente labriega / y en el hogar campesino / armó la envidia pelea».

Volviendo al inicio de este escrito, me pregunto si no hubiera podido llamarse la plaza dedicada a Margaret Thatcher (¿pero quién le dio vela en este entierro?), plaza de los Hermanos Machado. Que el Ayuntamiento, trocándose en lañador político, restañe la preciosa porcelana española que la triste Historia patria rompió. Que vuelvan Manuel y Antonio a ser hermanos y a quererse. Que Caín deponga las armas y las entierre para siempre. Que sean de nuevo Abel y Abel. Señores alcaldes de España, liguénle ustedes las llagas a nuestra patria. Regálenles ustedes a nuestras calles, a nuestras plazas, a los centros de enseñanza, a las bibliotecas, a los centros culturales y teatros, el nombre junto de los hermanos. Que vuelvan a abrazarse, como Francisco y Domingo, distintos ambos, pero remando en la misma dirección. Antonio y Manuel, «que el sol de España os llene / de alegría, de luz y de riqueza!»

¿Y la Thatcher entonces? Que se dé su nombre a una calle de la localidad inglesa en que naciera. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, también en Ulan-Bator, digo yo, alguna plaza habrá con el nombre de Gengis Khan. Y en alguna aldea de los Campos Cataláunicos, por puro prurito de folklorismo, alguna calle que se llame de «Atila, azote de Dios», una calle, que nunca un parque pues a ver si no cómo hacerle crecer la hierba, por mucho que la climatología de la Champaña le sea favorable.