«Todas las mañanas del mundo»: ¿Cabe el arte estéril?

No quiero ser poeta para los otros… Me nutro de mi propia poesía y es esto mi único alimento.

Kierkegaard, «Diario del seductor»

En mi diario, con fecha de mayo de 1995, anoto las siguientes reflexiones a propósito de la película de Alain Corneau, «Tous les matins du monde»:

«Sobre el arte estéril o arte perfecto, por egoístamente generoso

1) El arte perfecto es el arte estéril, del que nadie participar pueda nunca, tan sólo su autor en el momento de la creación, de forma efímera. Un arte sin espectadores, sin contempladores, sin auditores u oyentes, sin lectores. El arte de Sainte-Colombe, encerrado en su torre de marfil y acariciando su viola, celoso y rabioso de soledad, altanero y soberbio en sus creaciones condenadas, por voluntad propia, a la esterilidad: nadie nunca ha de escucharle; nunca ha de escribir cuanto componga. Nada ha de ser legado a los demás porque lo mancillarían.

2) Imagino un mundo perfecto y mágico (lo que acontecería, creo, si viniera a explotar esa bomba de neutrones que acaba con toda vida, pero respeta, dejándolas incólumes, las construcciones): un mundo desierto de toda vida humana y animal -tan sólo un ruiseñor lastimero-, pero con sus palacios y museos intactos, siempre pulcros y resplandecientes, eternamente lozanos, como aquellos castillos encantados de las novelas de caballerías en que todo refulge y en que todo se renueva por arte de encantamiento.

3) Sólo es perfecto el arte estéril, que eyacula hacia dentro o que, como Onán, vierte el semen en el suelo y niega, orgulloso, toda limosna a los mendigos tullidos de la escalinata de la catedral y todo donativo al gazofilacio del Gran Templo de la Farsa» (fin de cita)

A) ¿Cabe un creador que sólo piense en la creación, en la perfección de su creación, sin tener en cuenta un destinatario… es más, no sólo ignorándolo sino incluso negándolo? Es cuanto parece ateniéndonos a cómo en «Tous les matins du monde», tanto novela de Pascal Quignard como película de Alain Corneau, el violista Monsieur de Sainte-Colombe se comporta.

Monsieur de Sainte-Colombe es, ya de por sí, un individuo de lo más adusto, muy próximo a los Solitarios de Port-Royal, simpatizante del jansenismo y, por tanto, de una forma de vida muy austera, disciplinada, rigurosa y meditativa, expresada magníficamente en una vestimenta a la española, severamente negra y privada de adornos, en las antípodas de la moda versallesca de su tiempo, tan aparatosa, sobreabundante y extrovertida. Monsieur de Sainte-Colombe es ya, externamente, un anacrónico. Y en gran medida, por su proximidad a la doctrina de Jansenio, un gran pesimista, un soturno carácter. El jansenismo, como veremos ahora, sin renegar nunca de Roma, osará plantar uno de sus pies en la herejía, aproximándose peligrosamente al calvinismo en su consideración de la Gracia.

He aquí un primer dato para la explicación del desinterés manifestado por Sainte-Colombe hacia el conocimiento, propagación y aplauso de sus composiciones: si las obras no cuentan, ¿a qué concederles importancia?, ¿no es pura vanidad injustificada el buscar que los demás las aplaudan?

Cristo murió para redimirnos del pecado original. La pregunta que el cristiano se formuló luego es si esa redención depende del hombre, únicamente del hombre. Así lo sostuvo Pelagio en el siglo V. Pelagio fue un fraile existencialista avant la lettre, podríamos decir: el hombre se hace a sí mismo; el hombre son sus obras; su salvación depende de sus obras y de sí mismo. Pelagio fue declarado hereje. San Agustín formuló contra él la doctrina ortodoxa: nadie puede salvarse sin la Gracia, que Dios concede o niega por un decreto de su voluntad soberana e inescrutable, que el hombre, en su cortedad, no puede comprender. Santo Tomás, en el siglo XIII, y el tomismo subsiguiente luego, suavizarán esta visión, situándose a medio camino entre Agustín y Pelagio. Así quedarán las cosas hasta la irrupción de Calvino que imprime al péndulo un feroz movimiento proclamando la terrible predestinación, a la que los teólogos españoles, en especial el jesuita Luis de Molina, opondrán el libre albedrío: toda persona, mediante sus obras y méritos, se atrae la Gracia de Dios, otorgada por el Creador a todos los hombres ¡Para que luego digan que los españoles no somos racionales y conciliadores!

La cosa, al menos para el catolicismo, hubiera debido quedar así, pero no pudo ser. El espíritu inquieto y rigorista de Jansenius (o Jansenio) se rebeló contra lo que él consideraba laxitud y así quiso restaurar la tesis de Agustín en toda su pureza, sosteniendo que la salvación no queda asegurada a todos los hombres de buena voluntad, sino que se requiere la Gracia para resistirse a pecar y que esta Gracia, Dios la otorga o no; es más, puede concederla a un criminal y hurtársela a un justo. ¿Por qué, cómo? Sus razones se nos escapan por ser, como ya se ha dicho, inescrutables.

En definitiva, todas estas disputas responden al difícil equilibrio de la balanza teológica que exhibe sus dos platillos: en el primero reposa el principio del poder de Dios; en el segundo, el de la responsabilidad moral del hombre. La cuestión no es baladí pues se trata del destino escatológico del hombre.

En cualquier caso, frente al molinismo de los jesuitas, el jansenismo, magníficamente defendido en «Las Provinciales» por Pascal, llevaba razón en la denuncia de la casuística propia de la Compañía, por la cual los actos han de explicarse y juzgarse siempre en sus circunstancias, contextualizándolos -diríamos actualmente-, lo cual, sin negarle su parte de razón, puede conducir a una relativización excesiva de la moral evangélica, comprometiéndola en sus exigencias y auténtica responsabilidad en aras de un acomodo a las maneras y vicios del siglo, del mundo en definitiva; como, escandalosamente se producirá con la «dirección de intención», puro maquiavelismo; o con las prácticas de la devoción aisée (fácil, cómoda), puro fariseísmo; o con el sistema de la restricción mental, que es negación de la sinceridad y desnudez evangélicas (recuérdese al respecto ese imperativo «sí, sí; no, no» de Cristo).

Por lo que hace a Sainte-Colombe, cabe extraer de esta cuestión dos consecuencias:

1. la relativización de las obras del hombre.

2. la firmeza frente al mundo; el compromiso bien anclado con y en la moral cristiana frente a una visión acomodaticia, más humana e incluso moralmente pancista.

Su actitud, conducta y destino como autor-compositor e intérprete se explican desde estas dos consideraciones.

Sainte-Colombe se recluye en su torre de marfil, que es en este caso una modestísima cabaña de madera en el jardín de su propiedad, como un ermitaño en su cueva. No se trata, sin embargo, de un eremita bondadoso como, por ejemplo un Ogrín en los relatos de «Tristán e Iseo» o cualquiera de los que aparecen en las novelas de caballerías, siempre dispuestos a cobijar, ayudar al prójimo y «apretar las llagas» a los caballeros heridos. Sainte-Colombe es de una hosquedad que pone espanto y que además puede tornarse en violencia contra quienes turben su erizada soledad de puerco espín. «Cuando se sorprende a un puerco espín fuera de su guarida levanta la cabeza con ademán amenazador, eriza sus púas y hace un ruido particular frotándolas unas con otras… lo cual produce una especie de crujido capaz de asustar…» (Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Montaner y Simón). Así, al enviado del mismo Rey Sol dirá que «siente asco por el mundo» y se definirá a sí mismo como «salvaje». Sabedor de su arte excepcional, el Rey desea escucharlo, mas Sainte-Colombe odia la corte pues desconfía de la pompa, la frivolidad y la huera vanidad de que alardea el poder mundano. Ante el segundo enviado de Luis XIV, quien le reprocha «ocultar su nombre entre los puercos, las gallinas y los pececitos y de sepultar en el polvo y en la pobreza orgullosas un talento que le viene de Dios», Sainte-Colombe le replicará que es que «él está pasado de moda» como su anacrónica vestimenta y, luego, furioso en su impaciencia ante quienes, con sus adulaciones, corrompen su silencio, su rutina y su paz, enarbolando una silla, dispuesto a rompérsela en la crisma, le gritará fuera de sí: «¡Vuestro palacio es más pequeño que una cabaña (la suya) y vuestro público, menos que una persona!»

Sainte-Colombe, ¡por dos veces!, ha rechazado desde sus firmes -y feroces- convicciones el ofrecimiento del mismísimo Rey. En él el artista se iguala al monje en su deseo y necesidad de anonimato y condena de la vanidad. Muy pocos son, sin embargo, los artistas que se niegan a un premio o a un reconocimiento. Y cuando lo hacen es movidos más por cuestiones políticas que por vocación de modestia. Sartre renuncia al Nobel. Ahora bien, ¿podría renunciar a su papel de filósofo comprometido, admirado y jaleado por pensadores, lectores y personas de izquierdas -y no necesariamente de izquierdas-?, ¿seguiría escribiendo artículos y libros si nadie le leyese? Cómo condenar tal cosa. El amor propio es necesario a la vida y tan sólo el flojo, el melancólico o el deprimido aquejados de acedia o el santo pueden prescindir de él.

Sainte-Colombe se niega a publicar sus composiciones, alegando que son meras improvisaciones sin sustancia. Sin embargo, mediante ellas, se aseguraría la inmortalidad artística, mas ¿qué es eso para él? Nada. La impresión de sus obras, con su interpretación posterior, representa su banalización y contaminación al caer en unas manos y unos oídos llenos del viento vacuo de la soberbia, la envidia y la ostentación. Su música se convertiría en motivo de fiesta liviana, frívola y trivial, de cuanto odia. El público las juzgaría, aprobaría y se las apropiaría con alborozo; pero es que él desprecia al público, no se le da un adarme de lo que el público pueda pensar y opinar. Recordemos que, según sus palabras, ese público «es menos que una persona». ¿El público? Una masa informe, anónima, mudable y hedonista.

En su soneto «Les montreurs» (La farándula), el parnasiano Leconte de Lisle, dirigiéndose en tono de desprecio a la «plebe carnicera», tras comparar al artista librándose en espectáculo al público a un pobre y lastimado animal de feria para, obligándose a «desgarrar el vestido de luz del pudor y de la voluptuosidad», encender en la estúpida mirada de los espectadores «un fuego estéril» o mendigar de ellos la risa o la piedad grosera, concluye con estos dos altaneros tercetos:

«Dans mon orgueil muet, dans ma tombe sans gloire,

Dussé-je m´engloutir pour l´éternité noire,

Je ne te vendrai pas mon ivresse ou mon mal,

Je ne livrerai pas ma vie à tes huées,

Je ne danserai pas sur ton tréteau banal,

Avec tes histrions et tes prostituées».

(«¿Qué importa si para toda la eternidad / hubiera de sumergirme en mi mudo orgullo, en mi tumba sin gloria? No te venderé mi embriaguez o mi dolor, / no expondré mi vida a tus abucheos, / no bailaré en tus banales tablas / con tus histriones y tus prostitutas.»)

Contrapunto, tanto en la novela como en la película, a Sainte-Colombe es el joven Marin Marais. Quiere triunfar, quiere ser violista del Rey, quiere celebridad y oro. Es un gran intérprete y un gran compositor y conseguirá cuanto se proponga. Su apariencia física, su indumentaria, tan versallescas, contrastan grandemente, tanto como su espíritu, con las del maestro Sainte-Colombe. Aunque con reparos («Vuesa merced hace música, pero no es músico», le dirá al jovencito), Sainte-Colombe acabará por aceptarlo como discípulo, mas mostrándole siempre su disgusto ante su necesidad de reconocimiento social y así se lo reprochará: «Podréis ayudar a bailar a la gente que baila. Podréis acompañar a los actores que cantan en el escenario. Ganaréis vuestro pan. Viviréis rodeado de música, mas no seréis músico».

No está de más preguntarse por qué, aun con tanta reticencia, Sainte-Colombe accedió a convertirse en maestro del joven ambicioso. Porque «vuestra voz quebrada me emocionó. Os acepto por vuestro dolor, no por vuestro arte». El dolor en el artista; luego volveremos sobre ello.

Cuando ese dolor parezca desvanecerse ante la consecución de la gloria, pues Marin Marais ha obtenido al fin interpretar ante el Rey y brillar en la corte, Sainte-Colombe, con cajas más que destempladas, colérico hasta casi reventársele la hiel en el cuerpo, lo expulsará motejándolo de saltimbanqui y de titiritero.

B) Dejemos por unos instantes al señor de Sainte-Colombe y su vida y sus ideas extremas, y saltemos dos siglos hacia adelante para considerar la enigmática e ignota figura de Isidore Ducasse, auto-rebautizado como Conde de Lautréamont. ¿Qué se sabe de él? Prácticamente nada y cuanto se conoce ha sido a su pesar, podríamos decir, por contumaz necesidad intrusa de violar su ceñudo aislamiento. Algunos frutos se han obtenido, como, por ejemplo, el descubrimiento de un retrato suyo fotográfico. Mayormente, sin embargo, con él se ha procedido siempre por conjeturas e hipótesis. Lautréamont no participa de ningún cenáculo, no tiene amigos literatos, no aspira a darse a conocer; sin embargo, escribe tan apasionadamente que es difícil negar que no viva para la literatura, en una ascesis similar a la que Sainte-Colombe lleva a cabo en la música. Ambos crean para sí mismos, rehuyendo toda vanidad, toda «pirueta ante el Rey». Ambos saben que el mundo interior lo es todo. Cuando Sainte-Colombe diga a su hija Madeleine y a Marin Marais que «lleva una vida apasionada», éstos quedan atónitos, pues pasa la vida, solitario, en su cabaña, pulsando su viola y tan sólo en contadísimas ocasiones, abandona su hacienda. Sin embargo, ¿hay vida con mayor pasión que la del espíritu, la del verdadero monje, la del eremita genuino, la del artista volcado en su arte? La psique tendida toda ella, como un arco a punto de liberar la flecha o un leopardo disponiéndose a saltar, en pos de una nota, de una rima, de una expresión; la exaltación embriagadora suministrada por el hallazgo; la soledad encendida y arrebatadora; el estro que, robándonos, nos eleva y proyecta en el mundo ideal, sustrayéndonos a las mil y una mezquinas impertinencias de la vida social y de la carne… ¿no es ello auténtica pasión? ¿Cabe acaso mayor intensidad? Sólo la del deliquio místico, pero es que ambas son hermanas. Ambos, por otra parte, Sainte-Colombe y Lautréamont, son, por tomarle prestadas las palabras a Ramón Gómez de la Serna «integérrimos y animosos».

Dice Ramón a propósito de Lautréamont: «¡Qué bello vivir de una riqueza propia en el contraste de la pobreza! ¡Eso no lo consigue nadie más que el escritor!» Añade: «Isidore tenía la mirada que domeña el verbo… y domeñando el verbo, tenía domeñada la vida». «En ese cuarto pequeño, ahogado, atufado de sí mismo, fraguó Ducasse la refutación elocuente -si no la más fundamental-, la refutación magnífica y gratuita del mundo y de Dios». Ese cuarto, tabuco, es la cabaña de Sainte-Colombe. «Gran hombre -prosigue Ramón a propósito de Lautreamont- encerrado para siempre en la habitación número tantos de cualquier hotel, sin éxito ni repercusión alguna!»

Y, por si quedara aún alguna duda sobre el hermanamiento psíquico de ambos artistas, citemos una última vez (de momento) a Ramón: «Este libro («Los cantos de Maldoror»)… está hecho en el fondo del refugio humano e independiente, en el alma sencilla y en la habitación simple, ¿para qué más?…» Fondo del refugio humano. Independencia. (Las citas de Ramón Gómez de la Serna proceden de «Isidore Ducasse», en «Otros retratos»)

C) A estas alturas del discurso puede uno preguntarse si un artista puede plantearse una creación privativamente por sí misma y decididamente para nadie. Se trataría de crear una obra que nadie pudiera contaminar luego con sus proyecciones, con sus interpretaciones, con sus apreciaciones o con sus juicios. Una obra absolutamente encerrada en sí misma, como una monja de clausura frente a aquellas otras que viven en el siglo, es más como una única monja de clausura, única habitante del convento. Un arte solipsista.

¿Un arte solipsista?… Es difícilmente concebible. En primer lugar, porque «el ser de los versos es ser comunicados» por muy íntimos y herméticos que se presenten o se pretendan. La intención de comunicación excluye la soledad absoluta; hay un interlocutor, por muy lejano que se encuentre en el tiempo o el espacio, ya sea este interlocutor virtual, potencial, onírico, latente, imaginado, fingido o con existencia propia de carne y hueso en la vida consciente de la vigilia. En segundo lugar, porque en toda creación artística debe darse una mínima elaboración sintáctica que haga comprensible el mensaje, observando las normas lingüísticas de una colectividad y de su lengua, así como una mínima elaboración artística que distinga lo creado con visos de arte de la mera crónica, con intención, esta última, meramente denotativa; o que lo distinga también del diario, al cual le basta con ser comprensible para quien lo elabora por ser el mismo que lo lee (y un diario no siempre se lee; con frecuencia sólo se escribe).

Por tanto no es cierto que uno escriba -o haga arte- para sí mismo o, cuando menos, no es cierto que uno se despreocupe totalmente de lo formal -por muy informal que se pueda llegar a ser-, que es condición del arte. Incluso concibiendo una poesía absolutamente impenetrable y aun irrespetuosa con la sintaxis, en algunas ocasiones podrá el lector, ajeno al autor, encontrar en su obra «resonancias» emotivas, un eco del inconsciente.

¿Cómo sería la obra de un loco total, que escapara absolutamente a la lógica? Originalísima y personalísima, pero al no poder compartirse, carente de inteligibilidad; y, por tanto, no aportaría realmente nada de interés y ni siquiera nada nuevo. Sería como una lengua nueva hablada tan sólo por su creador, que en definitiva no sería tal. La tal lengua no sería más que el revés del mutismo. Para que se dé creatividad, amén de originalidad, la obra o el producto nuevos han de ser comprensibles, poder compartirse. Es lo que el psicólogo Guilford, que tanto ha estudiado la creatividad, llama «pertinencia».

Hölderlin acabó loco, mas sus textos siempre respondieron a parámetros de cordura, al menos en lo formal; otro tanto puede decirse de Nerval y de Lautréamont (si es que alguna vez estuvo loco) o de textos y productos gestados durante una fiebre, o de una alucinación inducida por estupefacientes, o de una visión, o de los textos surrealistas, etc. Románticos y surrealistas exaltaron la locura y la irracionalidad, ciertamente, pero mediante una retórica, una argumentación y unas formas necesariamente racionales; en definitiva, adoptando el punto de vista nietzscheano: por muy dionisíacos que sean intenciones, mensaje y contenido, las formas habrán de ser mínimamente apolíneas y, conteniendo esas intenciones, ese mensaje y ese contenido, estas formas los perfilan y extraen formalmente del caos.

Un arte de contenido y formas de absoluto orate «incomunicador» no puede ser arte, al menos literariamente (quizá, plásticamente -y musicalmente-, sí quepa más o mejor esa posibilidad). Lo anterior no debe hacernos perder de vista, sin embargo, que toda innovación en el arte surge precisamente de la aportación por parte de un artista de un elemento nuevo, extraño, que pone en crisis lo anterior a él. Dicho esto, puede afirmarse, en definitiva, que sigue viva y actual aquella proclama de Víctor Hugo: «Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe!» («¡Guerra a la retórica y paz a la sintaxis!»). Innovemos, «déraisonnons» («desrazonemos») incluso, como propuso Musset, pero dentro de los cauces formales de la lógica racional.

Y sin embargo, uno no sabe bien… quizá quepa una demencia total en la poesía. Aparecerían resonancias, emociones, reacciones animales y «entrañables»… Quién sabe… ¿No era ello, por otra parte y en gran medida, en el campo teatral, cuanto buscaba el «Living Theater» en su experimentación por disolver la «cuarta pared»?

En cualquier caso, si bien, tácitamente, no puede no crearse para el otro, sí puede concebirse un artista que no exhiba ni muestre nunca a nadie sus creaciones, sustrayéndose a la otra necesidad psíquica de toda creación, que es el reconocimiento por la sociedad o, al menos, por un grupo de iniciados que sepan y puedan valorar. Todo ello, obviamente, siempre y cuando el «artista de clausura» tenga la subsistencia asegurada por otros medios (fortuna personal; familia que lo mantenga; otro trabajo remunerado del que, si no vivir, sí al menos comer; alguna institución -casa de reposo, casa de orates-, etc. que le proporcione el sustento mínimo), permitiéndose así el no mostrar ni tener que vender su obra.

Contra esta melancolía nos previene Eugenio d´Ors: «son enfermizos ocio y soledad. Que cada cual cultive lo que de angélico le agracia, en amistad y diálogo» (los subrayados son nuestros). Aristóteles afirma que el aislamiento cabe tan sólo en el bruto o en el dios. Lo primero que le ocurre al loco y lo primero por lo que se infiere su locura es por su aislamiento: habla una lengua que los otros no pueden compartir. Consideremos, por otra parte, la arquitectura de nuestra civilización, que nos singulariza como occidentales herederos de Grecia, y veremos que la polis se organiza en torno a un ágora (foro en Roma), lugar abierto donde platicar, intercambiar y filosofar en compañía, como animales sociales que somos.

La oda a la vida retirada de nuestro fray Luis de León o el «Misántropo» de Molière, serían, con otros, bellos ejemplos de este aislamiento consciente y voluntario de los desengañados del mundo. Citemos, no obstante, por la consabida intensidad de cuanto acomete, a Shakespeare en su «Timón de Atenas». Timón, dolido de la ingratitud de sus conciudadanos, befado por quienes se declararon sus amigos cuando la fortuna le sonrió, se retira al desierto y, como Cristo y el Bautista, se alimenta de raíces: «Earth, yield me roots!» («¡Tierra, cédeme tus raíces!») La hiel le asoma en sus acibaradas maldiciones contra sus semejantes: «… be abhorr´d / All feasts, societies, and throngs of men!» («… sed de mí aborrecidas / Fiestas todas, sociedades y muchedumbres!») (escena 3, acto IV). Quien mucho ha sufrido, llevado del resentimiento, busca la áspera soledad, pudiendo incluso llegar a enloquecer, como Lanzarote asilvestrado y desnudo vagando cual licántropo por los bosques o los pastores del Quijote extraviados entre las peñas de las sierras.

D) Ya es hora de que volvamos a Sainte-Colombe. Nuestro violista, más que para sí mismo, compone y pulsa su instrumento para la Muerte y para los muertos. «Mis amigos son los recuerdos». Y en ello radica su singularidad. Quizá debiéramos haber comenzado por ello, pero digamos ahora que el encierro voluntario del maestro Sainte-Colombe sigue a la muerte de su esposa, a quien tanto amaba. Y que siempre se lamentará -ése será su principal «regret»- por no haber estado presente y a la vera de su lecho de muerte.

En la hipótesis de Ramón, los «cantos (de Maldoror) están cantados desgarradoramente bajo el apremio y la amenaza de la muerte».

Los artistas que, de una u otra manera, tratan con la muerte, no pueden ser complacientes ni buscar el aplauso fácil del mundo. Dice Sainte-Colombe, en tono de reproche, a Marin Marais: «Señor, vuesa merced gusta a un rey visible. Complacer no me es dado. Yo llamo, os lo juro, llamo con la mano a un algo invisible». Por ese motivo, por esa disparidad en la actitud, el sobrio y sesgo violista, por un lado, y el engalanado y versallesco violista, por el otro, han de divergir necesariamente. Sentencia Sainte-Colombe: «Yo pertenezco a las tumbas». De hecho su composición más célebre, en honor de su difunta esposa, lleva por título: «Le tombeau des regrets» («La tumba de los lamentos»).

Puede decirse que, de hecho, tanto la película como la novela comienzan con el fallecimiento de la esposa, cuando Sainte-Colombe decide alejarse para siempre del mundanal ruido recluyéndose cual ermitaño en la cabaña que ha mandado construir en su jardín, donde puede llegar a tocar hasta quince horas al día.

Su esposa lo ligaba al mundo y a la vida y así, habiendo desaparecido su mujer, Sainte-Colombe nutre hacia la existencia y la sociedad un resentimiento sordo que a veces puede manifestarse en violenta explosión. Encerrado en un cuasi mutismo absoluto, expresa su dolor por medio de su viola. De uñas contra la vida, vive volcado hacia su interior hecho de recuerdos y añoranzas de aquélla a quien tanto amó. Esquivo, zahareño, hosco, grosero incluso ¡y cuánto!, pero es que su adusta prisión voluntaria no admite la mínima distracción. «Cuanto hago no es más que la disciplina de una vida en que no hay ni un solo día de fiesta». Mediante la música invoca a la ausente y, como Orfeo, llega incluso a recuperarla, mediante la música que le faculta para adentrarse en el reino de los muertos, y lo hará además por más tiempo y con mayor fortuna que el héroe mitológico. Su esposa se le aparece, escucha sus creaciones, incluso platica con él, pero sin que pueda llegar a darse contacto físico alguno pues ella no es más que apariencia, espíritu, aire, y el aire -contradiciendo a aquella canción popular francesa en que el donoso hijo del rey lo va recogiendo y guardando en sus guantes- se desvanece y es inaprehensible.

Como en el soneto de Verlaine en el que el poeta invoca a la Muerte bajo la apariencia de una mujer amada, Sainte-Colombe podría también decir:

«Car elle me comprend, et mon coeur transparent

Pour elle seule, hélas!, cesse d´être un problème.

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,

Elle seule les sait rafraîchir en pleurant» (Paul Verlaine, «Mon rêve familier»)

(«Pues ella me comprende y mi corazón transparente / Para sólo ella, ¡ay de mí! deja de ser un problema. / Para sólo ella y los sudores fríos de mi frente pálida / Ella sólo sabe refrescarlos llorando»)

La esposa difunta es , así pues, en gran medida, una Eurídice, mas también y más probablemente sea una Proserpina por cuanto no siempre está en el mundo de los muertos, sino que ambos reinos, el efímero de los vivos y el eterno de los difuntos, comparten su presencia. Si, permanentemente, Madame de Sainte-Colombe acompañara a su marido, o ella seguiría viva o su marido estaría muerto y, como en la relación entre ambos se da la malhadada circunstancia de que la anhelada coincidencia fue destruida por la muerte, no cabe más que la melancólica añoranza por la pérdida, que es impaciente ansia, y en cierta medida alivio también, por esos seis meses de vuelta a la tierra de los vivos desde las profundidades del Tártaro.

La música, en los dedos, el arco y las cuerdas de Sainte-Colombe y en su viola, vuelve a cumplir su función mágica de comunicación con el Más Allá y de conjuro de los muertos. Desde este punto de vista, nuestro músico es un «primitivista», al ser su arte «funcional» más que estético pues lo estético sólo puede darse cuando las artes se emancipan de sus cometidos mágico-religiosos. Sólo su terco y pertinaz aislamiento, impidiendo su «distracción», pueden, mediante el cultivo de su instrumento, arrancarle a la muerte, al menos por unas horas, al menos algunos días, al menos algunas veces, a su esposa.

Sainte-Colombe no crea para los vivos. Sainte-Colombe ha intuido y colegido a la vez que la vida no es más que engaño, no es sino apariencia, delirio físico y racional. La verdad se halla en la Muerte y más que en ella, en la no existencia. El XVII es el siglo barroco por excelencia, ¿no es cierto? Además, por otra parte, muy influido por Freud, Pascal Quignard pone en boca de Sainte-Colombe y de su discípulo Marin Marais, en el emocionante diálogo del final, la idea freudiana de que el estado ideal del ser es la no existencia, ese estado de absoluto reposo del que se nos arrancó en el momento de la concepción. Para Quignard la humanidad vive inmersa en el delirio de la razón pues, en realidad, la realidad es algo, un no sé sabe bien qué, húmedo, viscoso, oscuro, cavernoso, caliginoso, como dicen es el Tártaro o el Hades, el mundo de los muertos. Creo que Ramón vuelve a acertar cuando afirma que «los cantos de Maldoror… tienen la rijosidad de una adolescencia pálida, nocturna, perezosa». Y mucho de ello se da también en esa locura -que quizá no lo sea tanto- manifestada en «La metamorfosis» de Kafka.

La obra de Sainte-Colombe, su recluida y apasionada vida es, por una parte, una invocación a los muertos y una evocación de los difuntos; por otra parte, es a la vez, y ambivalentemente, una rabiosa rebelión, consciente además de su irremediable fracaso ante la injusticia de la muerte, de la que se abomina pues, sí, y, sin embargo, es también y a la postre una celebración apoteósica de ella, a la que así se reivindica. Rechazo y exaltación al unísono, pero con victoria final de lo así ensalzado.

«… tiene su obra una cosa sagrada, ímproba, de rebelión sensata, de revolución por el insulto, que le hace aparecer el segundo redentor que aún está en los infiernos», sentencia Ramón sobre el conde de Lautréamont.

Mediante su música, Sainte-Colombe mantiene vivo su amor. «Il vivait un amour que rien ne diminuait» («Vivía un amor que nada menguaba»). Por ese sencillo motivo, porque compone para los muertos, para el Más Allá, Sainte-Colombe no quiere que el oído de los vivos mancille su obra. «Y así (Madelaine) le (a Marais) confesó que su padre había compuesto las más bellas músicas del mundo y que no las interpretaba para nadie: «Los llantos» y «La barca de Caronte». Añadamos a estos títulos estos otros de «Los Infiernos» y «La sombra de Eneas». Junto al que ya conocemos de «La tumba de los lamentos», todos estos nombres están diciéndolo todo.

«Son nom? Je me souviens qu´il est doux et sonore,

Comme ceux des aimés que la vie exila.

Son regard est pareil au regard des statues,

Et pour sa voix, lointaine et calme, et grave, elle a

L´inflexion des voix chères qui se sont tues.» (Paul Verlaine, «Mon rêve familier»)

(«¿Su nombre? Recuerdo que es suave y sonoro, / Como aquéllos de los amados que la vida exilió. / Su mirada se asemeja a la mirada de las estatuas, / Y para su voz, lejana y pausada, y grave, tiene / La inflexión de las voces amadas que callaron»)

Cuando Sainte-Colombe pregunte al espectro de su esposa si habla «a pesar de la muerte», ésta contestará que sí. Entonces «se estremeció porque había reconocido su voz. Una voz baja, de contralto»

E) La obra de Sainte-Colombe, dada la manera de pensar de su autor, parece condenada a morir con él. «Nunca Monsieur de Sainte-Colombe publicaría lo que había compuesto» y por ello «Marin Marais sufría al pensar que estas obras se perderían para siempre cuando muriera el señor de Sainte-Colombe». Como Marin Marais no se resigna a ello, decide conocer esa obra antes de que sea demasiado tarde, con la intención, entre otras, suponemos, de poder transcribirla, y salvarla de la desaparición definitiva a que la obcecación de su autor la tiene condenada.

Sin embargo, en el maestro Sainte-Colombe, a pesar de todo, late la vida y la exigencia del arte por propagarse, darse a conocer, alegrar la existencia cautiva de los vivos. La vida, a su pesar, ha hecho mella en él: el arte, por esencia, es comunicativo. Sainte-Colombe sabe próximo su fin y en la noche se exclama, él que rechazó al prójimo y a todo espectador: «¡Ah, si fuera de mí hubiera en el mundo alguien vivo que apreciara la música! ¡Hablaríamos! ¡Se la confiaría y entonces podría yo morir!» Porque acude allí noche tras noche y permanece a la intemperie para escuchar al maestro, Marin Marais puede responder, presentándose además ahora, al cabo de los años, como un auténtico hermano espiritual de Sainte-Colombe pues dice: «(Soy) un hombre que huye de los palacios y que busca la música». ¡Por fin Marin Marais ha comprendido! Las admoniciones de viejo cascarrabias del maestro Sainte-Colombe han dado fruto. Por ello, «Monsieur de Sainte-Colombe comprendió de qué se trataba y se congratuló por ello». Cuanto Marin Marais, ese Marin Marais, vano, atildado y relamido, representara en su antítesis del maestro, viviendo en y para el mundo, ávido de gloria, consideración social, distinción y oro, aspirando a ser músico del Rey Sol y brillar en la rutilante corte de Versalles, asomando todo su espíritu hacia afuera, hacia la vida, lo fatuo y la mentira, todo ello daba un vuelco ahora pues Marais miraba, por fin, hacia dentro, volvía su mirada hacia la Muerte y anhelaba ahora pulsar su vida y su arte para los difuntos, tanto que, antes de entrar en la cabaña, dirá al maestro: «Busco los lamentos y el llanto».

Entonces tiene lugar un escueto diálogo, casi telegráfico, entre ambos, hecho de preguntas y respuestas a partir de la observación del maestro de que «la música es para hablar de aquello que la palabra no puede», esto es lo inefable y desconocido, la muerte. La música no es para el Rey, ni para Dios, ni para obtener con ella riquezas o la gloria… la música es «un vaso dejado a los muertos», libación y ofrenda al Más Allá, «un pequeño abrevadero para aquellos a quienes el lenguaje abandonó», bálsamo, trago de Leteo para las sombras del Hades. La música se hace «para la sombra de los niños», indefensos como los muertos, «para los estadios que preceden a la infancia, cuando se estaba sin luz», más allá de la vida intrauterina, en la primera muerte de que se nos arrancara inopinada y violentamente.

Tras ello, ambos atacan «Los llantos». «En el momento en que el canto de las dos violas ascendía, se miraron. Lloraban. La luz que penetraba en la cabaña por la tronera se había tornado amarilla. Mientras sus lágrimas rodaban lentamente por sus narices, sus mejillas, sus labios, se dirigieron a la vez una sonrisa. Tan sólo al alba Marin Marais se volvió para Versalles». Únicamente, tras haberse despojado de la vida aparente, únicamente tras haberse hecho espectro él también, puede el discípulo penetrar el secreto del maestro. «Habláis mediante enigmas. Nunca habré entendido bien lo que queríais decir», dijo en una ocasión el joven discípulo al maestro y éste respondió: «Por ello no contaba con que caminaseis a mi lado, por mi pobre senda de hierbas y pedruscos». Ahora, sin embargo, con el transcurrir del tiempo y con los desengaños, Marais da la mano al maestro, incluso puede guiar al viejo como un lazarillo por los pedregosos caminos, llenos de abrojos. Sí, pues ahora ambos «pertenecen a las tumbas». Ahora Marais, superadas ya las «artes de volatinero» de la corte de Versalles, que le han dado renombre y riqueza, es por fin músico.

F) Otra cuestión: el sufrimiento. Dice Sainte-Colombe que, cuando maneja su arco, «desgarra un trocito de su corazón vivo». Existe en el Bestiario medieval un pájaro que es símbolo de Cristo. Con su pico se lacera y abre el pecho, del cual mana entonces sangre con la que alimenta a sus polluelos. El auténtico Sainte-Colombe nace con la muerte de su esposa. Rehuyendo toda diversión sacrílega que le aparte de sus recuerdos, se sumerge en la ascesis profunda del recuerdo y de la evocación del pasado, bajo, por citar a Nerval, el «sol negro de la melancolía». ¿Puede haber arte sin dolor? En esta perspectiva, se revela difícil contestar afirmativamente.

Porque Sainte-Colombe, como ya se dijo anteriormente, percibe sufrimiento en Marais, acaba por aceptarlo. Su desgracia (ha perdido, por su llegada a la pubertad, la voz blanca que le daba su sustento y sobre todo que le hacía especial como cantor infantil que era de la chantrerie (escolanía) real del Louvre; ahora, si Dios y Sainte-Colombe no lo remedian habrá de hacerse zapatero como el padre y es ello gran humillación para él) ha conmovido al maestro pues sabe bien éste que las raíces del arte beben ansiosas de las ofensas de la vida («la ultrajante Fortuna… piélago de calamidades… dolencias del afecto y los mil y un tormentos con que la carne nos azota… las lacerantes burlas del tiempo, el abuso del opresor, las mofas altivas de los soberbios, las ansias del amor desairado, las demoras pertinaces de la justicia, las insolencias del poder, y el vilipendio con que al mérito replica la inverecundia…», nos recuerda Hamlet). Por ello, en el diálogo final, Marais, recordando la pérdida del estado de Gracia, la expulsión del Paraíso que supuso su pubertad, añadirá a la lista de motivos para crear música el de «los martillazos de los zapateros», queriendo expresar con ello que el arte alivia y es lenitivo para las humillaciones. Es aquello de los surrealistas -Wagner, por cierto, expresa idéntica idea- de que en un mundo feliz no habría arte.

Ahora bien, el arte no puede limitarse a ser terapia o bálsamo o válvula de escape de un dolor o abatimiento del ánimo. El arte es, en primer lugar, una técnica que se aprende y va desarrollándose con una experiencia que a la vez genera unos criterios propios bien contrastados y un gusto personal asentado sobre conocimientos e intuiciones, no sobre modas y caprichos. ¿Y el talento? No lo puede dar Salamanca.

La cuestión estriba pues en saber si en estado de felicidad personal y de plenitud, puede hacerse arte. Creo que no debemos dejarnos extraviar por la visión romántica (y el Barroco es un romanticismo avant la lettre, mientras que la Bohemia y el surrealismo son post-romanticismos) que exalta toda desviación y divergencia (locura, malditismo, satanismo, extrañeza, dolor sumo, etc.). El arte puede manifestarse en muchas circunstancias y bajo modos y personalidades muy distintas e incluso opuestas. Consideremos por un momento el tiempo y el espacio de mayor belleza y de mayor calidad artística de nuestro Occidente cristiano, el Quattrocento florentino. Allí todo es armonía, medida, neo-platonismo, belleza clásica y solar. Sí, pero bien pronto -y la evolución artística y psíquica de Boticelli es al respecto reveladora- se nublará ese cielo diáfano y se turbarán esas formas prístinas con el sufrimiento del manierismo; y además, nos advierte Hauser, los períodos clásicos de equilibrio son la excepción en la Historia del Arte y de la Humanidad, si bien, precisamente porque sus características nos deslumbran y porque a ese equilibrio, anhelantes, aspiramos, nos confundimos y tomamos lo que es excepcional por la norma. Una ilusión.

G) «Entonces Judá dijo a Onán: «Cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano». Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y, así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahveh lo que hacía y le hizo morir a él también». (Génesis 38, 8-10). Onán, quien diera nombre al onanismo, es personaje bíblico maldito por practicar el «coitus interruptus», evitando así la concepción; de lo cual puede deducirse que se han confundido las cosas pues si por onanismo se entiende masturbación, el término no es muy acertado y, sin embargo, en esa acepción se ha consagrado y es que en la perspectiva moral, como ambas prácticas dan voluntariamente en la esterilidad y son por tanto reprehensibles, acaban por confundirse.

En gran medida, un artista que hurtase al mundo sus creaciones se estaría comportando de forma auténticamente onanista. Onán crea, sí, pero al eyacular fuera del entorno adecuado, «derramando a tierra», su obra queda condenada a la esterilidad, a agotarse y morir en sí misma. Sólo contando con el prójimo, comunicando, entregando, Onán sería auténtico creador, completando así todas las fases de la creación que le han sido encomendadas. Un artista que niega la última fase a su creación, que es la de darla a los demás, está comportándose como el nibelungo celoso de su tesoro, que para sí exclusivamente guarda y que con nadie comparte. ¿Egoísmo u orgullo exacerbado, en el caso del artista? En cualquier caso se niega la generosidad que ha de caracterizar al artista, obligado a regalar, por mucho que quizá su entorno, no preparado o desfasado, rechace abiertamente su regalo o incluso llegue a castigarlo por ello.

Todo creador remite al Criador Universal, al Sumo Hacedor. Éste no necesita de nada que no sea a sí mismo; a sí mismo basta. Sin embargo, en un acto de largueza, de amor, creó. «Y vio Dios todas las cosas que había hecho; y eran en gran manera buenas». (Génesis I, 31) Magnánimo, concede al hombre su creación, el disfrute de lo creado: «Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le crió; criólos varón y hembra» «Y echóles Dios su bendición y dijo: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra» (Génesis I, 27-28) Por ello, porque no se multiplica, peca Onán. El artista que sepulta su tesoro, pecará pues también.

H) Y aquí pensé en poner punto final a estas reflexiones, hoy día de jueves santo, pero acabo de leer una frase de la catequesis de ayer del Papa Francisco. Dice así, refiriéndose obviamente, por las fechas, a la Pasión: «Y todo esto es para mí. Él lo hizo por mí. Aunque fuese la única persona del mundo, lo habría hecho por mí», pues toda vida humana no es ni más ni menos que las otras vidas, es tanto como toda otra vida, posee un valor incalculable y nunca tiene precio. Aunque en el mundo sólo quedaran dos personas, el creador y un potencial espectador, e incluso siendo este último ciego, sordo y mudo, el artista debiera mostrarle su obra. En el absurdo de que Cristo muriera en la Cruz por nadie puesto que nadie hubiera en la Tierra, de todas formas habría de morir para que en él se cumplieran las Escrituras. En el supuesto de que tan sólo quedara en el mundo una persona, si ésta fuera artista, tendría la obligación moral, imperativo categórico, de sacar su obra del taller y enseñarla al sol o sonar su instrumento para el eco o declamar sus versos y que los acunara el aura. En la ascesis y oblación de uno mismo que es la creación, en la eucaristía a escala humana, «mini-eucaristía», que es la ofrenda a los demás de lo creado, de la creación, no caben excusas ni elusión de responsabilidad. Se crea para los otros. La transubstanciación es un acto de caridad.

Por todo ello, al final, Sainte-Colombe, tocado por la Gracia, se apea de su soberbia y su necrofilia y se brinda a sus hermanos, al prójimo. Mira a los ojos a Marin y Marin lo mira a él. Lloran ambos. Se sonríen ambos. Se ha redimido. Se han redimido.

Las tres edades

«Las tres edades» de Klimt, siendo observadas por una cuarta y una quinta.

Museo de Arte Moderno de Roma (Italia).

Más en ihortal.es

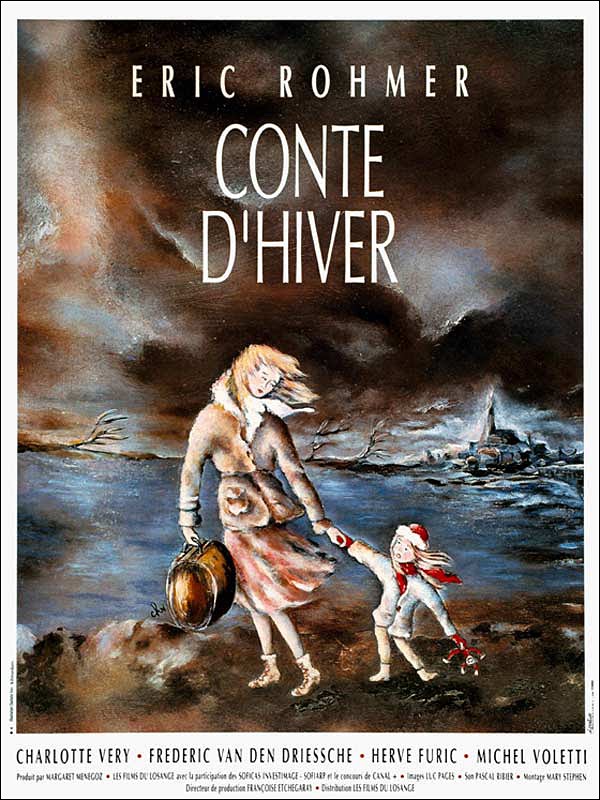

Éric Rohmer y el catecismo

Parole, parole, parole; parole, parole, parole; parole, parole, parole; soltanto

parole; parole fra di noi… parole, parole, parole…Mina

Cuando en España, antaño, claro está, se proyectaba una película de Rohmer en un cine que no fuera de aquéllos reservados a los inteligentes, las célebres salas de «arte y ensayo», sino que se daba en un recinto convencional cualquiera, ¡había que oír las reacciones del público una vez se encendían las luces y los espectadores iban levantándose de sus asientos! Al respetable le incomodaba profundamente la falta de acción de la película, pero le dolía aún más la locuacidad de los personajes. El público se sentía estafado y mascullaba improperios o incluso a plena voz acres denuestos contra Rohmer, en particular, y contra los gabachos, en general. Bastante de eso hay en la siguiente afirmación, bastante frívola y efectista por otra parte, de Juan Manuel de Prada, que leo hoy, lunes 20 de enero del 2014, en su artículo «El adulterio en Francia», dentro de su sección «El ángulo oscuro», en el diario ABC: «Más recientemente la burguesía francesa se sacó del magín la nouvelle vague, para endosarnos -a modo de psicoterapia- sus tabarrones de adúlteros provincianos que disfrazan su compulsión (del contexto del artículo se entiende que la tal compulsión es al adulterio) con una facundia agotadora (Rohmer) o incluso con accesos homicidas (Chabrol)».

Y es que, en efecto, el cine de don Éric es muy poco espectacular y no da en lo trágico. Al espectador ordinario, que es siempre «epidérmico», no puede más que aburrirle y disgustarle. Rohmer es el cineasta de lo cotidianamente normal. Tanto por lo que hace a los personajes como a las situaciones dramáticas.

Personajes: Son personas sencillas, desprovistas de toda heroicidad y de toda excepcionalidad. Se trata de gente de clase media, preocupaciones medias y vidas medias. Es gente ni extremadamente pobre ni extremadamente rica; gente que trabaja y que vive de su trabajo, sin robar, sin matar, sin extorsionar, sin embaucar o engañar, desde un cartero a un pequeño empresario, pasando por un político de pueblo o un profesor. Es gente normal, ni excesivamente bella, pero tampoco exacerbadamente fea; incluso ni demasiado alta ni demasiado baja. Es gente generalmente urbana; podría ser del medio rural, pero es que, en un país de economía moderna, el sector primario es minoritario, y a Rohmer le interesan las mayorías… ¿silenciosas? Pues sí, claramente, las mayorías silenciosas y discretas, que no hacen aspavientos y que evitan los terremotos. Es gente generalmente joven o madura y, si bien es cierto que en nuestras sociedades occidentales los viejos son cada vez más numerosos, no lo es menos que, precisamente debido a su provecta edad, son los menos dados a cambios sentimentales y por tanto a expresarlos y, como veremos y ya hemos apuntado, el verbo es de extrema importancia en la producción de Rohmer.

En definitiva, que se trata de gente común, «gens du commun», el común de los mortales, el 90% o más de la población, con las características, las relaciones y los problemas que nos afectan a todos. No se trata, como en tantas otras películas «espectaculares», de asesinos, terroristas, activistas, víctimas de la violencia o de las guerras, secuestrados, damnificados de catástrofes naturales, drogadictos, enfermos terminales, locos, delincuentes, etc., esto es personas límite en situaciones límite, como enfrentamientos étnicos, revoluciones, tsunamis o tramas rocambolescas o inquietantemente kafkianas.

Situaciones: Son las propias de cualquier persona común: enamoramientos, bodas, infidelidades, hijos, relaciones de amistad y de trabajo, sin vehemencias extremas, amenazas insostenibles, etc. No, tan sólo contratiempos, tribulaciones o, por el contrario, alegrías y goces compartidos. Todo ello en ambientes ordinarios, sin exoticismos, sin romanticismos a ultranza.

Foto: SMDL (Wikipedia)

Como afirma el propio Rohmer en una entrevista concedida a Olivia de Lamberterie y Michel Palmieri para la revista Elle en el año 2000: «Me gusta hablar de la gente, de la vida».

En esto de «hablar de la gente», de la gente normal, y de la «vida», de la vida también normal, reside una de las características de Rohmer frente a otros cineastas que construyen sus películas sobre gente como ellos mismos, esto es artistas, y asentándolas en situaciones vitales que son trasunto o remedo o fantasías sobre las que ellos viven. No todas, evidentemente, ni mucho menos, pero sí son muchas (¿demasiadas?) las películas de autor de calidad suficiente que reflejan las preocupaciones, dilemas y cuitas del propio realizador, en las que el personaje principal es o un escritor, o un pintor, o un actor, o incluso un director de cine, muchas veces alcoholizados o desnortados o habiendo de soportar un período de esterilidad creativa que los acongoja. Y aquí tenemos, nos guste o no, a un Bergman, a un Antonioni, a un Fellini, a un Truffaut, a un Godard, etc. De ahí que Rohmer, con respecto a sus colegas, pueda afirmar: «Tengo con la vida una relación más íntima y más directa, haciendo como hago un cine que no es narcisista, sino personal». Y lleva más razón que un santo. Generalmente, quién osa dudarlo, el director es narcisista o, cuando menos, egotista, y consagra con su hacer la declaración del personaje de Dostoievski en el inicio de «El hombre del sótano»: «Y, por otra parte, ¿de qué puede hablar una persona como Dios manda para extraer de ello el máximo placer? De sí mismo… así pues, yo hablaré de mí mismo, claro está».

No es que Rohmer reproche ni se sienta en absoluto mejor o superior («No me estimo superior, pero sí algo diferente»), sino que sencillamente busca el definirse y el definir mejor su espacio y su arte, y para ello no le queda otra opción que compararse y, así, diferenciarse. Como quiere retratar «la gente y la vida», sus películas habrán de ser naturales y, aquí sí, reprochará por ello a sus colegas su vida artificial, compuesta de rodajes, festivales, entrevistas, amistades con actores, productores y otros directores, conversaciones monotemáticas sobre el oficio… vidas que, como satélites, giran en torno al astro rey del Cine con mayúsculas. «Je ne veux pas … ne parler que de cinéma avec des gens de cinéma. Je ne dis pas que ce n´est pas bien de le faire, je dis que cela ne m´intéresse pas. Cet été, par exemple, je n´ai pas vu un seul film ni dit un mot de cinéma. D´ailleurs, j´ai oublié «L´Anglaise et le Duc» en particulier et le cinéma en général!» (No quiero… no hablar más que de cine con gente de cine. No digo que no esté bien, digo que no me interesa. Este verano, por ejemplo, no he visto una sola película ni dicho una palabra de cine. Es más, he olvidado «La inglesa y el Duque» (su película que se proyectó en el 2000, que es cuando tiene lugar la entrevista mencionada).

Así, sin negarle su grandísimo valor pues, entre otras cosas, sería como blasfemar, Rohmer recriminará al gran Fellini el haberse distanciado de lo cotidiano y de lo real, de la realidad diaria. «A fuerza de rodar películas sobre los rodajes y de poner en escena directores de cine («mettre en scène des metteurs en scène»), el cine acaba por morderse la cola». Denuncia así Rohmer cómo el cine de calidad puede acabar por convertirse en «metacine» y, por ende, sus autores y hacedores varios en personajes sofisticados, vanos y amanerados. Como Narciso, pueden acabar sumergiéndose y ahogándose en la propia contemplación de la propia belleza o interés. «(El cine) tiene que ser algo más que contemplarse a sí mismo. El cine no está hecho para mirarse, sino para mirar la vida… no me gusta el mundo del cine. Llevo una vida muy sencilla y es en ella, por otra parte, de donde extraigo mi inspiración». ¡Aire, aire fresco!, parece decir Rohmer para así escapar a la monomanía del artista obsesionado consigo mismo y con su propio arte.

Dicho esto, aclaremos que Rohmer tampoco es naturalista pues ya hemos visto cómo le repelen los extremos y el naturalismo recrea los espacios sociales fronterizos de bajos fondos, determinismo social y conductas enfermizas o claramente patológicas. Rohmer es y quiere ser, sencillamente, natural. Clase media, burguesía, razón y sensatez, como ya se ha señalado, si bien esta razón y esta sensatez, sedicentes ambas, quedarán bien pronto desde el inicio de la película y ya permanentemente hasta el final, en entredicho, constituyendo el drama propiamente dicho; pero de esto se hablará más tarde. Afirma Rohmer con campechanía que «mi cine queda fuera del cine». Rohmer evita las extravagancias y, como Diderot, podría afirmar que «il n´aime pas les originaux», que le disgustan los excéntricos, los estrafalariamente originales, amén de pícaros y granujas.

Ahora bien, por mucha naturalidad, sentido común, clase media, etc. que busque reflejar y recrear, en ausencia de conflicto, no puede haber trama ni drama y por tanto no se puede construir una película, a menos que no sea ésta un documental o una muestra de cine puro-purísimo asentado exclusivamente en la imagen en movimiento, desprovisto de argumento. Por tanto habrá drama, sí, pero nunca tragedia. Tragedia será la de las películas de los otros cineastas: como ya se dijo, un suicidio, un asesinato, un naufragio en la droga, el alcohol o la demencia, un accidente, un incendio, un naufragio, etc., en fin lo que nutre la sección de sucesos de un diario. Los dramas de Rohmer no salen en «los papeles» pues son achares, son cuitas de amor, son peleas incruentas, son enamoriscamientos, son juegos galantes, en ellos no llega la sangre al río. Son esas «depres» que nos toman y cuyo relato, pelmazo, le largamos a un sufrido amigo o a una sufrida amiga por teléfono (y ojalá haya tarifa plana si no queremos añadir a la congoja sentimental la inquietud económica), o en el rincón más recoleto (si ello es posible) de una fiesta, o en una cafetería; ese relato de posma que, además, con gran frecuencia, es narración mutua, de posma a posma, que nos acude a los labios cuando el alcohol nos proporciona la desinhibida locuacidad, o incluso verborrea, requerida. En la plasmación de esta mediocridad de nuestras vidas, en la mezquindad de nuestros dolores, brilla nuestro autor y cómo no reconocer el mérito de hacer arte con esos tan, al menos a priori, paupérrimos mimbres.

Bla, bla, bla. Rohmer es tan inteligente que es capaz de exhibir «mirada extranjera» en su propio país, que es Francia, esto es observar las cosas de los franceses como si viniera de tierras forañas, como un persa de Montesquieu, sí, pero un persa que se guardara su opinión y sus juicios de valor o al menos que no los hiciera explícitos. Si bien, como se verá más adelante, pueda encontrarlos excesivamente estéticos, al espectador francés no le repatean los diálogos de las películas de Rohmer ni el fundamento psíquico y social que sustenta esa dialéctica, puesto que constituyen su «pain quotidien». Rohmer, insisto en ello, es capaz de considerarlos en la perspectiva del forastero; Rohmer es capaz de inducirse a sí mismo el «dépaysement», intraducible término que expresa la desorientación, el desnorte de quien se halla en tierra desconocida. Extrañándose en la propia tierra, evidenciará la extrema facundia del francés, su desenvoltura verbal, su argumentación intelectualoide, lo cuantitativa y cualitativamente abrumador de su labia. Cuantísimas veces, en sus películas, los personajes envuelven la nada en una verbosidad que es ricos ropajes, «estudio de paños» como se dice en el cine, abrumadoras escenografías, espectáculos de «son et lumière», enmascarando el vacío. En, creo no ir errado pues hablo de memoria, «Conte d´hiver», durante un buen rato, se oye la radio. Un individuo, un intelectual, imagino, está hablando sobre lo «imponderable». Es de no creer su mágica capacidad, sobrehumana cuando menos, para lucubrar sobre algo tan etéreo e inaprehensible, sin titubeo alguno, con un aplomo, una riqueza de vocabulario, una facilidad de palabra, un don de la expresión, una dicción, una oratoria tan admirables y además durante tanto tiempo. Tanto es así que, recuerdo, mi mujer, entre desconcertada y dubitativa, se inclinaba a pensar que Rohmer había creado aquella intervención radiofónica ex profeso, que era ficción pues, que nadie podía expresarse así, máxime sobre cuestión tan aérea y volátil, que ninguna emisora, en cualquier caso, emitiría tal cosa, que aquello era chanza. Yo, sin embargo, modestamente, pues claro está que puedo equivocarme, soy de la opinión de que se trataba de la pura realidad, que ese soliloquio radiado era más que plausible en Francia y que, precisamente, por su carácter tan absurdo, el guasón de Rohmer, habiéndolo oído en algún momento, lo habría seleccionado como «fondo musical» del diálogo y la situación dramática de aquel momento, caricaturizándolos, reflejándolos jocosa y monstruosamente como hacen los espejos de la madrileña calle del Gato con todo aquél que se mire en ellos.

Rohmer, con la pobreza de medios que le caracteriza, se limita a trasladar a la pantalla lo que se dicen los franceses, sin exagerar, sin recurrir a efectos especiales, o a intensos primeros planos, o a «chachachachanes», o a músicas incidentales desbordantes de pathos.

A Rohmer los franceses, curiosamente, le han reprochado sus diálogos demasiado literarios. Él lo niega. En sus películas, los personajes hablan como se habla en la realidad. Y lo prueba: antes de rodar, platica con los actores, sobre todo con las actrices, sobre los personajes y el argumento; luego recoge muchas de las expresiones, giros y aproximación dialéctica al problema, en los diálogos que escribe para la película. «Il est curieux qu´on m´ait souvent reproché mon style trop écrit, trop littéraire, alors qu´il est empreint de conversations. Un jour quelqu´un m´a dit; «Une fille de cet âge ne dirait pas ça», alors que c´était précisément une phrase que j´avais empruntée à une jeune fille. «Le rayon vert» est entièrement composé d´improvisations de Marie Rivière». (Es curioso que a menudo se me haya reprochado mi estilo demasiado escrito, demasiado literario, cuando en realidad está impregnado de conversaciones. Un día alguien me dijo: «Una chica de esa edad no diría tal cosa» y se trataba precisamente de una frase que había tomado de una jovencita. «El rayo verde» está completamente compuesto de improvisaciones de (la actriz) Marie Rivière). Les ocurre pues a los franceses lo que a todo cristiano que oye su voz en una grabación, no sólo que no se reconoce, sino que además le «suena» horrible, mientras que quienes le conocen, no ven en ello nada que les sorprenda.

Llegamos así a la justificación del título de este ensayo, que no se debe a que nuestro cineasta sea católico. El catecismo de la Iglesia Católica, a la pregunta de «¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental?» (238), contesta: «En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan«.

Y es que, denunciando la ornamentada facundia de la sociedad francesa, Rohmer pone también de manifiesto la contradicción. Entre el discurso y la conducta. Lo que decimos -lo que tan bien dicen los franceses- no se corresponde con lo que hacemos. Y el desfase puede ser, de tan grande, infranqueable; a pesar de ello, no lo acusamos, ni lo vemos por aquello de que no hay mejores o mayores sordos y ciegos que quienes no quieren ver u oír. Nuestras palabras son pura racionalización en el sentido psicoanalítico de la palabra (la «racionalización» como mecanismo de defensa), esto es una justificación inconsciente y a posteriori de unos actos que nos disgustan o que no le cuadran a nuestra economía psíquica pues reflejan una personalidad que rechazamos o que nos incomoda o inquieta; en definitiva, que se trata de una filfa.

Desde lo local, Francia y los franceses, Rohmer ha pasado a lo universal, el género humano.

Creemos ser lo que decimos cuando en realidad somos lo que hacemos (o no hacemos) y cuando, además, este «hacemos» no es precisamente para extraer de él vanagloria alguna, sino todo lo contrario. Lo curioso, no obstante, es que nos lo creemos nosotros mismos y, además, si bien generalmente sin mala intención ni afán consciente de dolo, logramos que se lo crean los demás.

«Entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho». Con ello se manifiesta cuantísimo media entre la formulación de un propósito y su efectiva realización, y cómo, con frecuencia, nos faltan las fuerzas o la voluntad y todo queda en mera declaración. La intención no se materializa y, en muchos casos, es tan sólo bravata que no se sostiene. Rohmer evidencia ese trecho entre dicho y hecho, pero en otra perspectiva; no ya en el de la volición, sino en el de la coherencia psíquica. ¡Cuánto y cómo no nos engañaremos! Rohmer hace bueno el equivalente italiano de nuestra expresión, «Fra il dire e il fare, c´è in mezzo il mare» (Entre el decir y el hacer, en medio está el mar), llevándolo al terreno del encaje psicológico. Es un tan grande «mare», que es más bien océano.

De ahí que seamos todos, en general, unos malos oficiantes en las celebraciones sacramentales de nuestras existencias puesto que «acciones y palabras» se hacen la guerra, distan de ser «indisociables» y bien raramente «realizan lo que significan».

Se trata ahora, como ya se ha dicho, de cuestión antropológica y no ya de socio-psicología diferencial de los pueblos; ya no estamos ante un rasgo privativo del francés. Lo que ocurre es que, contra el fondo galo, la figura de la contradicción humana destaca más y mejor. Contra, por ejemplo, el cazurrismo, brusquedad, zafiedad y casi afasia del español, el contraste hubiera sido mucho menos dramático y por tanto menos aprovechable artísticamente.

A pesar de su absoluta falta de espectacularidad y a despecho de su gran normalidad, el cine de Rohmer es rentable, tanto más cuanto que no goza de subvenciones, lo cual otorga al maestro una gran libertad de pensamiento, concepción y acción. «Soy comercial», dice con sorna Rohmer, quien cuenta con un público, restringido, sí, ciertamente, pero insobornablemente fiel.

Su cine es, además, ejemplo de buena economía. Una obra bastante complicada como pueda ser «L´Anglaise et le Duc», rodada en el 2000, costó sólo poco más de 6 millones de Euros. Hasta ese momento, las películas de Rohmer solían manejar un presupuesto de unos 600.000 Euros. En ese aspecto también habrá de residir el carácter rentable de su cine. Su ausencia de megalomanía le favorece y preserva su libertad creativa. Rohmer, coherente en sus planteamientos, nunca cuenta con estrellas, que desequilibren las posibilidades financieras. Le disgusta claramente el «star system», lo cual dice mucho a su favor. Tan sólo una excepción clara: Jean-Louis Trintignant en «Ma nuit chez Maud». De ello, además, no sólo se extraen beneficios económicos, sino artísticos, tales como una mayor frescura y ductilidad en los actores y una mayor proximidad al espectador.

Para concluir, tan sólo una cuestión: la problemática presencia en sus películas de la actriz Arielle Dombasle, por cuanto, debido a su sofisticación y amaneramiento sumos, parece estar contradiciendo cuanto más arriba se haya expresado a propósito de la naturalidad y normalidad del cine de Rohmer. Creo que la explicación pueda residir en que, precisamente a través de la personalidad tan afectada de la actriz, tan artificial ella, Rohmer quiera poner de manifiesto lo artificioso de las relaciones humanas, fatuas, falsas y mendaces, lo que vendría a reforzar la idea central de la famosa y dichosa contradicción humana.

Música para el pueblo

Il cello nel Pantheon,

tocando entre otras el Preludio de la Suite nº 1 de Bach.

Más en ihortal.es

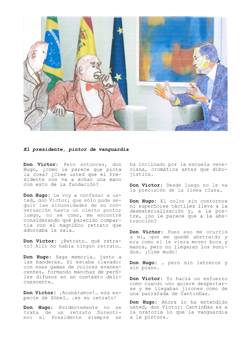

El código del buen juglar

¿Para qué sirve un actor?

Si nos remontamos un poco -un poco bastante-, veremos que, en la Grecia clásica, antes incluso de que se inventara la escritura, los actores servían para comunicar unos pueblos con otros, ofreciendo información de lo que por allá acontecía; para transmitir una serie de usos y costumbres (una moral); pero fundamentalmente, para entretener, para divertir.

Aquellos «aedos» griegos -pues así se llamaban- tenían en el pueblo la consideración, si no de dioses, sí de enviados de los dioses. Era magnífica su capacidad para recordar aquellas largas historias en verso (verso no rimado: el verso era un truco mnemotécnico), y constituía un privilegio tratar con alguien tan cercano a las musas.

Después, llegó la escritura. Y los actores fueron progresivamente perdiendo ese halo de sacralidad, para convertirse en comunes mortales, en profesionales que -con mayor o menor fortuna- encarnaban un personaje.

Hoy, la ciencia mercadotécnica impone, frente a esas concepciones previas, el actor de «casting». No es ya una entidad sagrada que trae un mensaje de lo divino. No es tampoco un profesional de la escena que representa a un personaje. El actor de casting es, en sí mismo, el personaje. Si necesito a un calvo, contrataré a un calvo. Si necesito a un tonto, contrataré a un tonto.

El juglar

De manera que el actor profesional, el actor serio, que se plantea estas cosas y que quiere dignificar su trabajo, hoy lo tiene crudo:

-Puede intentar jugar al «star system», que lo convertirá -si tiene suerte, contactos y «da el perfil»- en un enviado de los dioses (¡oh, George Clooney!) y en un transmisor de la moral prescrita (los ejecutivos vestimos de Armani).

-O puede jugar a ser libre.

Boadella

Y el perfecto ejemplo de lo segundo, lo tenemos en Boadella. Jugó desde siempre a ser libre, a dignificar su trabajo, a convertir el arte en Arte. A divertir.

Sí, pero también a hacer pensar… Y a ver qué pasaba.

Y pasó que fue despreciado, obstaculizado, censurado, encarcelado, exiliado, amenazado de muerte, agredido y al final, cuando hubo resistido todo ello, nombrado director artístico de los teatros del Canal.

También fue aplaudido, sí. Pero no mezclemos.