Desde Greenwich

Querido primo Mariano:

El ferrocarril elevado que me ha traído hasta Greenwich este sábado de agosto serpea a toda velocidad entre torres de cristal, corriendo contra el reloj mientras sobrevuela un paisaje anfibio. Y es que los modernos edificios del Canary Wharf, los más altos de Londres, se congregan en torno a antiguas dársenas del puerto, vastas plazas inundadas que parecen salidas de un dibujo futurista de Sant’Elia.

Te escribo esta postal desde un mundo encantado donde el tiempo parece detenido y los blancos edificios del antiguo hospital siguen escoltando en rigurosa simetría la blanca casa de la reina Ana, como impecables jugadores de cricket sobre la más confortable pradera que pueda uno imaginarse. En esta finca real, fuera de Londres, pudo ensayar el rey lo que otros reyes hacían con sus capitales en el continente. De hecho, el frente que los edificios gemelos de Wren presentan al río bien pudiera sugerir una perspectiva de San Petersburgo. En cambio, la reforma del Londres incendiado se quedó en los planos. ¡Buenos se pusieron los propietarios! La época barroca apenas dejó en la ciudad, por tanto, indicios de grandes ejes ni aparente planificación urbanística, de modo que hoy todo –un todo inabarcable- parece un sinuoso agregado sin centro donde prima lo particular sobre lo general, lo pequeño sobre lo grande.

No es raro leer en los propios autores ingleses, tan autodestructivos a veces, que Londres es feo. Ciertamente, su arquitectura monumental carece de los méritos de otras ciudades europeas. Por más que la catedral de San Pablo sea una estructura enorme y equilibrada, erigida en un emplazamiento que la realza –todo lo cual no es poco decir-, tiene una fachada que es un horror, un despropósito carente de vida, adornado de una adusta fealdad contradictoria con la pureza de la rotonda neoclásica que sostiene la altísima cúpula, adonde se van todas las miradas. Góticos arbotantes desmienten la nobleza de su pretendido clasicismo –escamoteados, eso sí, vergonzantemente a la vista- para apuntalar la proeza arquitectónica que nunca soñaron romanos ni bizantinos. En la misma hipocresía incurrió Soufflot en el Panteón de París, pero como ahora los visitantes subimos a todas partes, previo pago, el gran truco queda a la vista. Sé que me dirás –y te doy la razón- que tal disimulo no empaña la épica de la cúpula de San Pablo emergiendo entre el humo de los incendios durante los bombardeos.

Imaginativas en la combinación de sus elementos, distintas todas ellas pero ninguna bella tampoco, son las agujas de las iglesias que se levantaron como polluelos en torno a la nueva catedral en la reconstruida City del siglo XVIII. Solo adornaban de lejos, como se puede ver en la vista del Canaletto, cuando sobresalían sobre el caserío.

Empequeñecidas y feítas, como su madre, góticas de tan empinadas a pesar de sus pórticos a la romana, hoy ya no las mira nadie.

Pero una ciudad para vivir y hacer poco tiene que ver con una veduta veneciana ni con una postal: polvo dorado envuelve a los jinetes que trotan al sol por las pistas de arena de Hyde Park por la mañana y por la tarde miles de musulmanes procedentes de los suburbios llenan aquellas praderas para protestar por las matanzas en Gaza; las terrazas del decimonónico y cuidadosamente policromado mercado de Leadenhall, una cruz cubierta como la Galleria Vittorio Emmanuele pero en pequeño y con un brazo torcido -¡qué diría Wren!-, se llenan justo a mediodía de profesionales y viajeros que comen y charlan relajadamente; los turistas y provincianos rebosan a todas horas las aceras de Oxford Street, atraídos ingenuamente por los almacenes que allí ofrecen todo para el ornato de sus cuerpos, vestidos, abalorios, maquillajes y complementos; los teatros se llenan de un público habitual, acostumbrado a disfrutar, que canta entusiásticamente cada una de las canciones cuando se trata de un musical; los empleados surgidos de ñoños adosados de la abuelita neo-tudor, neo-isabelinos, neo-georgianos, neo-normandos, eduardianos de las calles cercanas se apresuran muy temprano hacia el metro de Shepherd’s Bush, ellos trajeados y ellas con falda y blusa; desde que son gratuitos, la gente entran en tromba en los grandes museos, en el Británico y en la Galería Nacional, imponentes palacios neoclásicos que parecen asaltados cada día por las masas en el curso de una jornada revolucionaria; ello no impide que otros dejen correr las horas pacientemente en la cola alrededor de los fosos de la Torre de Londres -que es de pago-, que estos días aparecen como ensangrentados por las 800.000 amapolas de cerámica que han plantado en homenaje a cada uno de los caídos británicos en la Gran Guerra; no bien un tren escapa por el estrecho tubo del metro, otro ya está entrando a toda velocidad -¡qué envidia!-, simultáneo y sordo pulso subterráneo de una máquina de colosales resortes, repetido constantemente en casi 300 estaciones a lo largo de 400 kilómetros de vías; babélicas estructuras se siguen añadiendo en plena City ensoberbecida, donde los poderosos nietos dejan cada día más pequeños a los orgullosos abuelos del centro financiero del mundo que, tocados con anticuados frontones y cúpulas, aguantan todavía apoyados en sus cachabas corintias; más vale, Mariano, que no te pares a pensar en las hazañas que en este mismo momento pueden estar perpetrándose desde aquellos altos ventanales, donde acaso una afortunada maniobra especulativa derrame montañas de oro sobre un grupo de inversionistas y condene de golpe a veinte años y un día de indigencia a un país entero.

Aquí, sobre la colina de Greenwich y con una semana a las espaldas, se me hace evidente que lo que trae algo de armonía a toda esta pintura desmesurada, donde los colores, por mezclados, se agrisan y pierden luz, son algunos toques generosos de verde. A mis pies, por ejemplo, cientos de grupos familiares o de amigos se despliegan holgadamente para el picnic sobre el enorme tapiz verde -¡ésta sí que es pradera, y no la de San Isidro!-, componiendo una gozosa vista dieciochesca en la que solo falta el balón empavesado de un mongolfiero ascendiendo hacia el cielo, mientras arriba el reloj del observatorio desengaña a quien quiera subir -el tiempo pasa, aunque ahí abajo no lo parezca- y proclama ante el mundo su diario decreto, que son las 12 GMT (Greenwich Mean Time). Nadie adivinaría desde este mirador la existencia de las grandes zonas verdes que dan calidad al lejano espacio urbano londinense que se asoma aguas arriba, empezando por Hyde Park, un trozo de la campiña inglesa que un día amanece rodeado por la ciudad –efecto acentuado porque a menudo es la preciosa campiña inglesa la que parece un parque-. El malencarado Palacio de Bukingham del sello que te voy a poner para tu colección no tiene más gracia ni otro realce que los tres parques que lo visten, igual que el Regent’s Park es el que justifica las magníficas residencias de su contorno, que dejan perder la mirada entre sus arboledas. Holland Park, al Oeste, tupido bosque de sombríos senderos, resulta más original en medio de una tradicional y apacible zona residencial. Por algo se han instalado ahí los Beckham.

Y además están los squares con su centro ocupado por un jardín cerrado con una verja. Los hay preciosos, con arbolado de gran porte dada su antigüedad, y el paseante se siente chasqueado, herido en su orgullo democrático por verse excluido de tales claustros, acostumbrado como está desde hace tantas generaciones a disfrutar de los parques reales que un día se nos abrieron a todos. Como no faltan precisamente en Londres los parques públicos, no tenemos derecho a quejarnos, aunque uno se quede con las ganas de hacer como Hugh Grant y colarse para pasar la mañana allí emboscado, leyendo entre trinos de pájaros y aromas florales, y sonriéndose para sus adentros. Este cuadrado verde trasplantado a la ciudad, escoltado por los cuatro costados por la más recompuesta y gazmoña vecindad de casas victorianas, nos parece al fin y al cabo naturaleza que nos pertenece a todos como el aire, campo que no debe tener puertas, pero aquí cada vecino tiene su llave. ¿No es un poco como la historia tan repetida en la literatura inglesa de la señorita aristocrática y el rudo mozo de cuadra? Al final la señorita, por finísima que sea, es nada menos que una mujer, y hombre y mujer están hechos para entregarse sin respeto de barreras sociales ni de verjas. Especialmente atractivo, más que el monumental y tan palaciego de Bath, es el semicircular Royal Crescent de Kensington, blanco y elegante pero hogareño, e inevitablemente antipático el siempre vacío Belgrave, con sus embajadas pseudo-palladianas, pretencioso, estólido aristócrata.

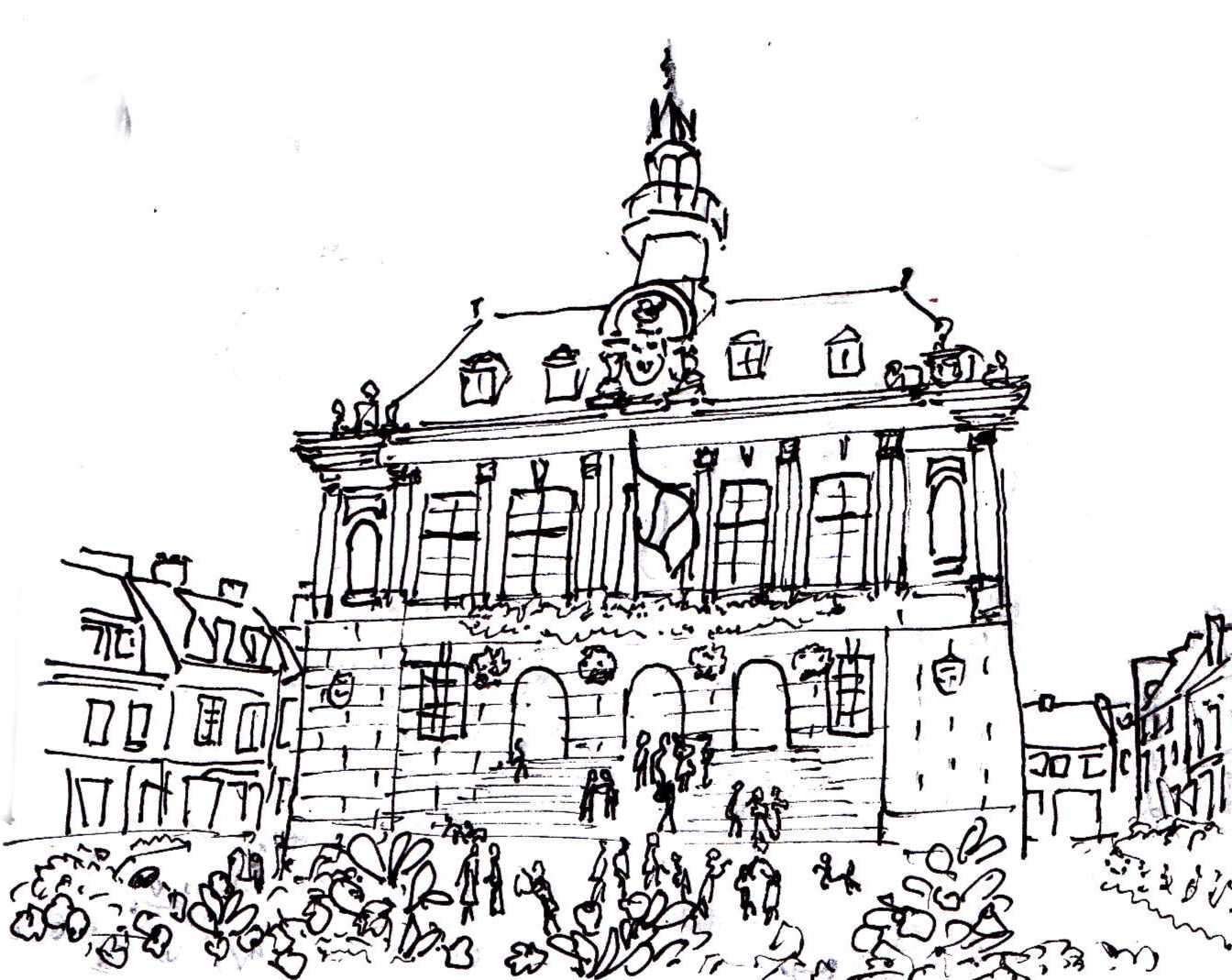

Se reprocha a Londres que no tiene plazas, lo que no es cierto. La de Trafalgar funciona más o menos como la plaza mayor de los turistas, aunque sea tan destartalada. Algunos squares no ajardinados bullen de vida, como el de Leicester, animado además por la cola de quienes compran en el kiosco entradas para los teatros, o también el renacido Covent Garden, el antiguo mercado de verduras a espaldas de la Royal Italian Opera: lo sublime y lo ordinario, el canto spianato de un aria belliniana en boca de la prima donna y los desplantes desgarrados de la verdulera emitidos simultáneamente por una deidad bifronte -privilegios de la gran ciudad-. La rehabilitación del Támesis y la gentrificación de la ribera sur han convertido sus puentes y orillas en agradables miradores, existen calles de innegable prestancia, como Regent’s Street o Whitehall, pero no le demos más vueltas, Mariano, la belleza de Londres, que la tiene, la pone su más apuesto invitado, el verde.

Roto en jirones perdidos en la nebulosa urbana, acaso este rústico y digno huésped añore el dulce país de donde fue arrancado. En vano: algo ha cambiado entretanto en aquellos lugares, por más que conserven mucho de sus galas de antaño -¡hace tanto que se marchitó su alegría, la que solo puede dar la gente!-. Les pasó como a esa novia abandonada que envejecía junto a la mesa dispuesta para el banquete, ataviada todavía con el ajado vestido nupcial: no comparecido el novio, los invitados se fueron yendo y dejándola sola. Apenas queda hoy gente en la campiña: “¡Dios mío, qué feo es esto!”, hizo exclamar Hardy a Jude el Oscuro hace ya un siglo largo, ante el escenario de pobreza sin esperanza que le ofrecía el paisaje de Wessex, por lo demás digno de conmover los pinceles de un paisajista romántico. El campo es hoy bello pero triste.

En Londres hay caballos y Londres parece oler a caballo. ¿Tantos hay? Con la ambigüedad de esta urbe que levanta rascacielos a la vez que incorpora trozos de campo y entretiene escuadrones de caballería vestidos y adiestrados como para enfrentarse a Napoleón, uno no sabe si atribuir este olor a lo rural o a lo industrial. Es un tufo acre, como a mierda seca, como a cuero, como a vía férrea, como a abono, como a emisiones industriales, ¿tal vez a central térmica? Pero hoy día la industria se ha alejado y las centrales térmicas se convierten en salas de exposiciones, lo que, por cierto, recoge y quita de en medio bastantes horrores… Los turistas van y vienen a la Tate Modern por la pasarela de Norman Foster, que hace en pequeño el mismo papel de paseo-mirador del puente de Brooklyn. El museo se ha instalado en una central térmica que mira la catedral de San Pablo desde la otra orilla del Támesis, una enorme caja de ladrillo tostado con espacios adecuados para la más descomunal ‘instalación’ que uno pueda imaginar o para una de esas performances que tanto te gustan. Un engañabobos que funciona como elemento dinamizador y dignificador de la zona: la colección que atesora adolece de la indigencia habitual en los museos de arte reciente, aunque se ayude de exposiciones temporales anunciadas en letras gigantes.

Ahora está Malévich, el más radical y honrado de los vanguardistas, un santo fanático. Creyó en la transformación del mundo por el arte -lo cual está muy bien- y en que esa transformación futurista es más importante que el propio arte. Buscó la esencia simbólica de la pintura despreciando todos los peligros, como aquellos navegantes que se adentraron un día en el océano y perdieron de vista la costa. Navegó derecho al infinito, se fue desprendiendo de todo lastre hasta levantar el vuelo hacia el sol. Debió de llegar muy cerca porque al final de su viaje acabó alumbrando un cuadrado blanco sobre fondo blanco. Nada más. En adelante guardó los pinceles y se dedicó a escribir y a enseñar. Su ejemplo debería movernos a reflexión.

Exiliada la industria, empujado el puerto aguas abajo más allá del meandro que tengo a la vista, todo se lo queda el comercio que, desde el más tirado al más caro, es aquí frecuentemente antiestético, cuando tan hospitalario y decorativo puede llegar a ser. Imagínate el mercado de Camden, muy visitado por los españoles, con unos tenderetes protegidos con plásticos y atestados de ropa como para vestir de una tacada, por su aspecto y cantidad, a todo un campo de refugiados, y con unos puestos mugrientos donde cocinan comida étnica recién transplantados de las aglomeraciones del tercer mundo. Pero si te tienta el otro extremo la cosa es mucho peor. Como te sé tan valiente me atrevo a proponerte que visites, aunque sea una vez en la vida -como quien hace un viaje a los infiernos-, los grandes almacenes Harrods. Dentro de su prolija carcasa modernista de ladrillo rojo hay un mundo de marmóreos y solemnes corredores tenuemente iluminados, que dan acceso a las tiendas de todas las grandes marcas internacionales. El colmo de este bazar de trapos y must a la medida de los millonarios árabes es su escalera mecánica principal, el Egyptian Escalator, que asciende en una penumbra como de mastaba de película de Indiana Jones, ofendiendo la vista con su profusa decoración de elementos arquitectónicos y motivos escultóricos ¡imitados del arte faraónico! Si todavía se tratara de un pastiche con ciento cincuenta años de antigüedad, pero no: esta emulación de Las Vegas constituye un atractivo recién estrenado.

Londres tiene tradición en esto del turismo de compras. Las familias de la clase media nos vemos obligadas hoy en día a consagrar buena parte del tiempo contratado a peregrinar, por ejemplo, hasta el estadio de Stamford Bridge, espartano y un poco a desmano como tantos estadios, para que el niño se pase una hora comprando en su macrotienda una camiseta del Chelsea –que solo podía ser azul y de su talla-, o a sacrificar el callejeo por el Soho para encerrarnos en la enorme exposición de caramelos de colores y cien mil artículos tontos ideados a propósito en m&m’s, que no es sino ¡un gran almacén de lacasitos! Con estos dos ejemplos te basta, que ya sabes de sobra cómo anda últimamente la clase media.

La ciudad que veo perfilarse a mi izquierda en el horizonte lo quiere todo. Insaciable, se apropia del espacio hasta donde no alcanza la vista, teje una red de caminos con que atrapar territorios cada vez más vastos hasta avasallar el país entero, llama y alista en sus filas a todos los desheredados, a los logreros y pretendientes, traba relaciones ultramarinas con otras ciudades hasta las mismas antípodas y con ellas compite -con ambiciones de metrópolis-, vende al mundo entero y compra cuando no roba, se apodera con rapacidad de las más codiciadas joyas que en el mundo existan. Cuando vengas no dejes, acaso aturdido en medio de esta permanente feria por la animación de sus calles, tentado por los que venden, distraído en el teatro, olvidado de todo ante una magnífica cerveza en un pub donde se interpreta –muy bien- música en directo, encantado de verte actor -simple comparsa- en este decorado mítico cuyo telón reúne la torre del Parlamento y el puente de la Torre, la cúpula de San Pablo y la innecesaria cabina roja de teléfonos, no dejes de visitar, te digo, mejor que sus bazares, sus cuevas de Alí Babá.

Contienen tesoros como el de la Torre, apto para que los disfrute el mayor analfabeto porque allí se pueden admirar, después de cumplir dos horas de cola, las joyas de la Corona con el diamante más grande del mundo y otros muchos muy bien clasificados, la esmeralda más grande del mundo, aún más bella, coronas y cetros para gobernar varios continentes, pesadas mazas y candelabros preciosos y una historiada vajilla de oro macizo que incluye una pieza para mezclar el ponche tan grande como una bañera, con su cucharón ideal para dar de comer a Gargantúa.

Hay en Londres tesoros aún mejores. ¿Cómo no detenerse a cruzar la mirada con el desolado Diónisos, el único que conserva la cabeza entre las divinidades del frontón oriental del Partenón? Te helará la sangre. ¿Cómo no volver la vista hacia la leona herida por el rey asirio al sentir la vibración de su último rugido a tu espalda? ¿Cómo no animarse a descender los rápidos que visten el cuerpo ondulante de la Venus de Botticelli -Marte, que la acompaña, se ha quedado dormido por razones obvias-, maravillosa cascada de pliegues sutiles que tanto recuerda el peplo de la Dione recostada de Fidias? ¿Cómo renunciar a una breve audiencia privada o siquiera a ver pasar a caballo a Carlos I de Inglaterra, cuyos ojos siguen todavía vivos con su luz, su transparencia, su temblor y su lágrima gracias a Van Dyck? Quédate un momento a espiar en esa mirada lo que fue la grandeza y la servidumbre de la dignidad real. ¿No habrás de espantarte con los discípulos de Emaús y con un Caravaggio metido a bambocciante avant-la-lettre, al reconocer a Cristo en carne y hueso en una taberna romana? –Zurbarán el grave: ¡qué paletito quedas al lado del italiano!-.

Cuando te veas ante la Madonna dei garofani -de Rafael, claro-, te vas a desarmar, te aniñarás y te convertirás, por más que la encuentres expuesta lejos del oratorio, cautiva y adocenada entre otros objetos de colección. Al que un día, cuando se ponía el sol, zarpó del Prado despedido por Claudio Lorena, le parece llegar a un puerto amigo aquí, en la National Gallery; cuando al desembarcar, curiosamente a la misma hora porque para algo compartimos el mismo meridiano, se cruza con Santa Úrsula, que se va no sé adónde. Encontrarás el mismo fresco azul del Tiziano con que La bacanal de los andrios iluminó siempre nuestra casa, envolviendo en esta orilla a Baco y a Ariadna. No acabaríamos… Si tienes tiempo se te abrirán, por añadidura, colecciones privadas y mansiones que son otros tantos placeres, como la Soane o la Wallace Collection, que se te va a parecer a sus primas, la neoyorkina Frick y la Camondo de París, las tres muy Rococo Revival a lo Goncourt.

Londres se ha ganado fama de ser una ciudad autodestructiva, dada a echar por tierra su patrimonio sin demasiados miramientos ante los apremios del desarrollo, un poco como Nueva York. Debe ser cierto, sobre todo en comparación con otras poblaciones del país. Dicen que ya se han reservado terrenos para la construcción de 200 rascacielos que pueden hacer de ella un nuevo Singapur, y que ni siquiera han de respetar la prohibición –no escrita, como se hace aquí con todo lo importante- de ocultar la cúpula de San Pablo: parece que llegó la hora y la ciudad no duda en seguir adelante. Uno ve grúas, barrios enteros recién estrenados, enormes centros comerciales de última generación al lado de otras dotaciones francamente vetustas, como la mayor parte del metro, que siguen en uso amortizándose sin complejos ni jubilaciones anticipadas a pesar de su aspecto mostoso. Parece que se invierta bien y se crezca naturalmente, sacando todo el partido de lo que hay y pensando siempre en lo nuevo. Esto vale para lo público como para lo privado: ¿en qué otra ciudad del mundo desarrollado encuentra uno viviendas en pie y en uso, a la vez tan humildes y tan viejas? Y todo está habitado y remozado, aunque sea con una coquetería barata disfrazada de pintoresquismo: las traseras de Elsham Road, una bonita calle de Kensington, traseras donde se alinean los establos ahora reconvertidos en viviendas bajitas y repintadas, Russell Garden Mews, forman hoy un sonriente callejón como tantos otros.

Muchedumbre de procedencias diversas, el tejido social de Londres incluye la mayor concentración de millonarios del mundo, una numerosísima colonia detectable por su ostentoso parque automovilístico. Muchos, procedentes de Asia y del mundo árabe en especial, ven en esta ciudad y en ninguna otra la verdadera metrópolis donde quieren figurar. La gran ciudad a todos hace vecinos, a aristócratas y a inmigrantes pobres, a la clase media e incluso a la única reina europea que conserva el hierático boato de la monarquía. Las tapias que rodean por detrás los jardines de su palacio, con alambradas arriba, no son más elegantes que las de una cárcel.

A los reyes nunca les gustó vivir en sus capitales y con frecuencia se instalaron en una fortaleza separada del casco urbano, cuando no optaron directamente por hacerse una residencia alejada, rodeada de parques y servida por un simulacro de ciudad ideal a su medida. La ciudad real –real but not royal-, la de los negocios y los crímenes, la de la cultura y los motines, la que trae progreso al país y dinero a las arcas del Estado, tiene una vida propia e incontrolable. El espectáculo de Carlos I accediendo al cadalso desde una ventana de la italiana Banqueting House, para ser decapitado a la vista de los londinenses, lo dice todo. Hoy día la réplica se la da la interminable coreografía del relevo de la guardia bajo las ventanas de la reina que no gobierna: Dios la salve tras las tapias de su reducida ciudad prohibida y, si son necesarios, los fusiles de asalto de sus soldaditos de plomo.

El soldado que hace la guardia ante la garita es rojo y recrecido por un enorme morrión de granadero. En posición de firmes, mantiene una inmovilidad absoluta, como si de verdad fuera de plomo; pero cada cierto tiempo, de improviso, se anima como el muñequito de un carillón, se pone el fusil al hombro en tres tiempos sincopados, gira sobre sus talones y recorre veinte metros antes de volver sobre sus pasos, levantando mucho las rodillas y dando sonoros zapatazos, igual que haría un niño que juega a los soldados. En todo momento mantiene su mirada inconmoviblemente fija en el horizonte, cual estatua de faraón. Poco puede vigilar así, por mucho que lo hayan elegido entre los cuerpos de elite del ejército, pero ahora se trata de que sea el hombre quien imite al androide autómata. Cuando lo hacen muchos a la vez, desfilando y con música, resulta impresionante, pero uno solo…

El pobre centinela que está en la Torre de Londres, que es idéntico, se ve obligado a permitir, sin pestañear, que los turistas le rodeen para fotografiarse con él. Y lo mismo hacen los bobbies con chaleco antibalas que aguardan un ataque terrorista a las puertas del Parlamento, aunque a ellos sí se les permite moverse y hasta sonreír. ¿Puede haber mayor desnaturalización de lo que es una guardia? La consigna es la misma que la de los empleados de los parques temáticos: complacer al visitante. La ciudad no se avergüenza de fingirse una caricatura naíf de sí misma, hasta el punto de que no será raro que, con el tiempo, la familia real en pleno tenga que asomarse cada día, at twelve o’clock midday, a saludar al balcón revestida de pontifical.

Metrópolis más poderosa que su propio país, Londres parece conocer ella sola su rumbo y se la ve avanzar, ajena a las crisis de otros, a una velocidad de crucero sobrecogedora. Anterior al reino de Inglaterra y a su monarquía, superviviente a la desaparición del imperio colonial, como ciudad que es, Londres tiene vocación de perdurar sobre toda institución humana y se obstina en seguir marcando la hora del mundo. Desde lo alto de esta colina todavía podrás ver la cúpula de San Pablo si te animas y te das prisa. El reloj de Greenwich cabalga sobre su Meridiano, ordena a izquierda y derecha su corte de husos horarios, sus veinticuatro pares -doce a cada lado, señores de cada una de las veinticuatro horas del planeta-, mira hacia el norte y contempla cómo el cielo de este sábado, el cielo azul poblado de nubes de “una espléndida tarde de verano inglés” retratada por Constable, se va tornando cubista: sobre aquel horizonte bajo, familiar a los pintores de antaño, se amontona ahora la pujante geometría de reflejos y transparencias grises y azuladas del nuevo centro financiero, que amenaza con contagiar de su escalofriante fragmentación la entera bóveda celeste. ¡Greenwich, hora del planeta! Aunque desde acá no se pueda oír, sabemos que allá lejos, en Westminster, el Big Ben estará pregonando para los londinenses los cuartos que dicta su señor con grave pompa, y que en millones de hogares de todo el mundo, un pretencioso reloj de péndulo repetirá su conocida cantinela como un eco.

Querría contarte algo de todo esto, Mariano, pero una postal no da para nada. No sé si voy a tener ni sitio para pegar el sello. Se me empieza a hacer tarde también. Antes que nada voy a aprovechar para ajustar la hora de mi reloj. Cuando te vea, lo primero que hemos de hacer es sincronizar nuestros relojes. Un abrazo muy fuerte.

Pasión

«Por esto os digo: No os preocupéis de vuestra vida, por lo que habéis de comer; ni de vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad los cuervos, que ni hacen sementera ni cosecha, que no tienen ni despensa ni granero, y Dios los alimenta; ¿cuánto más valéis vosotros que unas aves?»

(Lucas, 12-22)

Éric Rohmer y el catecismo

Parole, parole, parole; parole, parole, parole; parole, parole, parole; soltanto

parole; parole fra di noi… parole, parole, parole…Mina

Cuando en España, antaño, claro está, se proyectaba una película de Rohmer en un cine que no fuera de aquéllos reservados a los inteligentes, las célebres salas de «arte y ensayo», sino que se daba en un recinto convencional cualquiera, ¡había que oír las reacciones del público una vez se encendían las luces y los espectadores iban levantándose de sus asientos! Al respetable le incomodaba profundamente la falta de acción de la película, pero le dolía aún más la locuacidad de los personajes. El público se sentía estafado y mascullaba improperios o incluso a plena voz acres denuestos contra Rohmer, en particular, y contra los gabachos, en general. Bastante de eso hay en la siguiente afirmación, bastante frívola y efectista por otra parte, de Juan Manuel de Prada, que leo hoy, lunes 20 de enero del 2014, en su artículo «El adulterio en Francia», dentro de su sección «El ángulo oscuro», en el diario ABC: «Más recientemente la burguesía francesa se sacó del magín la nouvelle vague, para endosarnos -a modo de psicoterapia- sus tabarrones de adúlteros provincianos que disfrazan su compulsión (del contexto del artículo se entiende que la tal compulsión es al adulterio) con una facundia agotadora (Rohmer) o incluso con accesos homicidas (Chabrol)».

Y es que, en efecto, el cine de don Éric es muy poco espectacular y no da en lo trágico. Al espectador ordinario, que es siempre «epidérmico», no puede más que aburrirle y disgustarle. Rohmer es el cineasta de lo cotidianamente normal. Tanto por lo que hace a los personajes como a las situaciones dramáticas.

Personajes: Son personas sencillas, desprovistas de toda heroicidad y de toda excepcionalidad. Se trata de gente de clase media, preocupaciones medias y vidas medias. Es gente ni extremadamente pobre ni extremadamente rica; gente que trabaja y que vive de su trabajo, sin robar, sin matar, sin extorsionar, sin embaucar o engañar, desde un cartero a un pequeño empresario, pasando por un político de pueblo o un profesor. Es gente normal, ni excesivamente bella, pero tampoco exacerbadamente fea; incluso ni demasiado alta ni demasiado baja. Es gente generalmente urbana; podría ser del medio rural, pero es que, en un país de economía moderna, el sector primario es minoritario, y a Rohmer le interesan las mayorías… ¿silenciosas? Pues sí, claramente, las mayorías silenciosas y discretas, que no hacen aspavientos y que evitan los terremotos. Es gente generalmente joven o madura y, si bien es cierto que en nuestras sociedades occidentales los viejos son cada vez más numerosos, no lo es menos que, precisamente debido a su provecta edad, son los menos dados a cambios sentimentales y por tanto a expresarlos y, como veremos y ya hemos apuntado, el verbo es de extrema importancia en la producción de Rohmer.

En definitiva, que se trata de gente común, «gens du commun», el común de los mortales, el 90% o más de la población, con las características, las relaciones y los problemas que nos afectan a todos. No se trata, como en tantas otras películas «espectaculares», de asesinos, terroristas, activistas, víctimas de la violencia o de las guerras, secuestrados, damnificados de catástrofes naturales, drogadictos, enfermos terminales, locos, delincuentes, etc., esto es personas límite en situaciones límite, como enfrentamientos étnicos, revoluciones, tsunamis o tramas rocambolescas o inquietantemente kafkianas.

Situaciones: Son las propias de cualquier persona común: enamoramientos, bodas, infidelidades, hijos, relaciones de amistad y de trabajo, sin vehemencias extremas, amenazas insostenibles, etc. No, tan sólo contratiempos, tribulaciones o, por el contrario, alegrías y goces compartidos. Todo ello en ambientes ordinarios, sin exoticismos, sin romanticismos a ultranza.

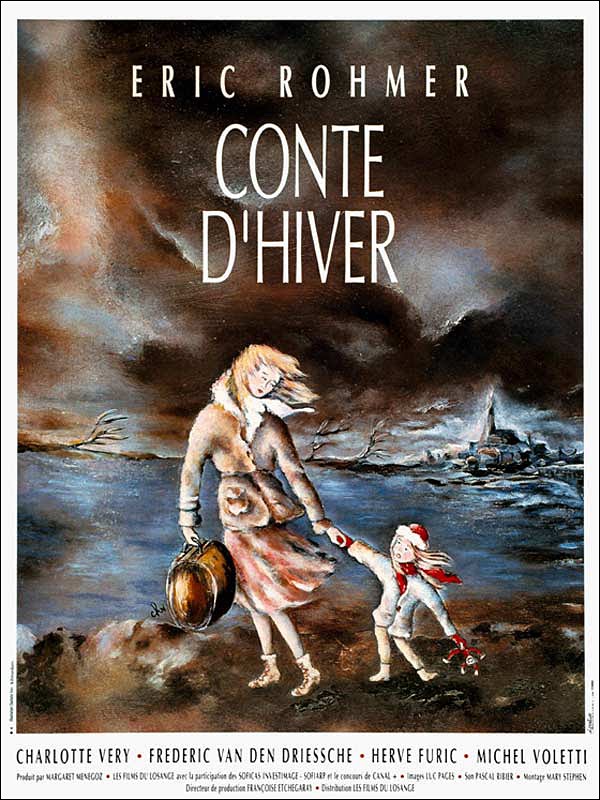

Foto: SMDL (Wikipedia)

Como afirma el propio Rohmer en una entrevista concedida a Olivia de Lamberterie y Michel Palmieri para la revista Elle en el año 2000: «Me gusta hablar de la gente, de la vida».

En esto de «hablar de la gente», de la gente normal, y de la «vida», de la vida también normal, reside una de las características de Rohmer frente a otros cineastas que construyen sus películas sobre gente como ellos mismos, esto es artistas, y asentándolas en situaciones vitales que son trasunto o remedo o fantasías sobre las que ellos viven. No todas, evidentemente, ni mucho menos, pero sí son muchas (¿demasiadas?) las películas de autor de calidad suficiente que reflejan las preocupaciones, dilemas y cuitas del propio realizador, en las que el personaje principal es o un escritor, o un pintor, o un actor, o incluso un director de cine, muchas veces alcoholizados o desnortados o habiendo de soportar un período de esterilidad creativa que los acongoja. Y aquí tenemos, nos guste o no, a un Bergman, a un Antonioni, a un Fellini, a un Truffaut, a un Godard, etc. De ahí que Rohmer, con respecto a sus colegas, pueda afirmar: «Tengo con la vida una relación más íntima y más directa, haciendo como hago un cine que no es narcisista, sino personal». Y lleva más razón que un santo. Generalmente, quién osa dudarlo, el director es narcisista o, cuando menos, egotista, y consagra con su hacer la declaración del personaje de Dostoievski en el inicio de «El hombre del sótano»: «Y, por otra parte, ¿de qué puede hablar una persona como Dios manda para extraer de ello el máximo placer? De sí mismo… así pues, yo hablaré de mí mismo, claro está».

No es que Rohmer reproche ni se sienta en absoluto mejor o superior («No me estimo superior, pero sí algo diferente»), sino que sencillamente busca el definirse y el definir mejor su espacio y su arte, y para ello no le queda otra opción que compararse y, así, diferenciarse. Como quiere retratar «la gente y la vida», sus películas habrán de ser naturales y, aquí sí, reprochará por ello a sus colegas su vida artificial, compuesta de rodajes, festivales, entrevistas, amistades con actores, productores y otros directores, conversaciones monotemáticas sobre el oficio… vidas que, como satélites, giran en torno al astro rey del Cine con mayúsculas. «Je ne veux pas … ne parler que de cinéma avec des gens de cinéma. Je ne dis pas que ce n´est pas bien de le faire, je dis que cela ne m´intéresse pas. Cet été, par exemple, je n´ai pas vu un seul film ni dit un mot de cinéma. D´ailleurs, j´ai oublié «L´Anglaise et le Duc» en particulier et le cinéma en général!» (No quiero… no hablar más que de cine con gente de cine. No digo que no esté bien, digo que no me interesa. Este verano, por ejemplo, no he visto una sola película ni dicho una palabra de cine. Es más, he olvidado «La inglesa y el Duque» (su película que se proyectó en el 2000, que es cuando tiene lugar la entrevista mencionada).

Así, sin negarle su grandísimo valor pues, entre otras cosas, sería como blasfemar, Rohmer recriminará al gran Fellini el haberse distanciado de lo cotidiano y de lo real, de la realidad diaria. «A fuerza de rodar películas sobre los rodajes y de poner en escena directores de cine («mettre en scène des metteurs en scène»), el cine acaba por morderse la cola». Denuncia así Rohmer cómo el cine de calidad puede acabar por convertirse en «metacine» y, por ende, sus autores y hacedores varios en personajes sofisticados, vanos y amanerados. Como Narciso, pueden acabar sumergiéndose y ahogándose en la propia contemplación de la propia belleza o interés. «(El cine) tiene que ser algo más que contemplarse a sí mismo. El cine no está hecho para mirarse, sino para mirar la vida… no me gusta el mundo del cine. Llevo una vida muy sencilla y es en ella, por otra parte, de donde extraigo mi inspiración». ¡Aire, aire fresco!, parece decir Rohmer para así escapar a la monomanía del artista obsesionado consigo mismo y con su propio arte.

Dicho esto, aclaremos que Rohmer tampoco es naturalista pues ya hemos visto cómo le repelen los extremos y el naturalismo recrea los espacios sociales fronterizos de bajos fondos, determinismo social y conductas enfermizas o claramente patológicas. Rohmer es y quiere ser, sencillamente, natural. Clase media, burguesía, razón y sensatez, como ya se ha señalado, si bien esta razón y esta sensatez, sedicentes ambas, quedarán bien pronto desde el inicio de la película y ya permanentemente hasta el final, en entredicho, constituyendo el drama propiamente dicho; pero de esto se hablará más tarde. Afirma Rohmer con campechanía que «mi cine queda fuera del cine». Rohmer evita las extravagancias y, como Diderot, podría afirmar que «il n´aime pas les originaux», que le disgustan los excéntricos, los estrafalariamente originales, amén de pícaros y granujas.

Ahora bien, por mucha naturalidad, sentido común, clase media, etc. que busque reflejar y recrear, en ausencia de conflicto, no puede haber trama ni drama y por tanto no se puede construir una película, a menos que no sea ésta un documental o una muestra de cine puro-purísimo asentado exclusivamente en la imagen en movimiento, desprovisto de argumento. Por tanto habrá drama, sí, pero nunca tragedia. Tragedia será la de las películas de los otros cineastas: como ya se dijo, un suicidio, un asesinato, un naufragio en la droga, el alcohol o la demencia, un accidente, un incendio, un naufragio, etc., en fin lo que nutre la sección de sucesos de un diario. Los dramas de Rohmer no salen en «los papeles» pues son achares, son cuitas de amor, son peleas incruentas, son enamoriscamientos, son juegos galantes, en ellos no llega la sangre al río. Son esas «depres» que nos toman y cuyo relato, pelmazo, le largamos a un sufrido amigo o a una sufrida amiga por teléfono (y ojalá haya tarifa plana si no queremos añadir a la congoja sentimental la inquietud económica), o en el rincón más recoleto (si ello es posible) de una fiesta, o en una cafetería; ese relato de posma que, además, con gran frecuencia, es narración mutua, de posma a posma, que nos acude a los labios cuando el alcohol nos proporciona la desinhibida locuacidad, o incluso verborrea, requerida. En la plasmación de esta mediocridad de nuestras vidas, en la mezquindad de nuestros dolores, brilla nuestro autor y cómo no reconocer el mérito de hacer arte con esos tan, al menos a priori, paupérrimos mimbres.

Bla, bla, bla. Rohmer es tan inteligente que es capaz de exhibir «mirada extranjera» en su propio país, que es Francia, esto es observar las cosas de los franceses como si viniera de tierras forañas, como un persa de Montesquieu, sí, pero un persa que se guardara su opinión y sus juicios de valor o al menos que no los hiciera explícitos. Si bien, como se verá más adelante, pueda encontrarlos excesivamente estéticos, al espectador francés no le repatean los diálogos de las películas de Rohmer ni el fundamento psíquico y social que sustenta esa dialéctica, puesto que constituyen su «pain quotidien». Rohmer, insisto en ello, es capaz de considerarlos en la perspectiva del forastero; Rohmer es capaz de inducirse a sí mismo el «dépaysement», intraducible término que expresa la desorientación, el desnorte de quien se halla en tierra desconocida. Extrañándose en la propia tierra, evidenciará la extrema facundia del francés, su desenvoltura verbal, su argumentación intelectualoide, lo cuantitativa y cualitativamente abrumador de su labia. Cuantísimas veces, en sus películas, los personajes envuelven la nada en una verbosidad que es ricos ropajes, «estudio de paños» como se dice en el cine, abrumadoras escenografías, espectáculos de «son et lumière», enmascarando el vacío. En, creo no ir errado pues hablo de memoria, «Conte d´hiver», durante un buen rato, se oye la radio. Un individuo, un intelectual, imagino, está hablando sobre lo «imponderable». Es de no creer su mágica capacidad, sobrehumana cuando menos, para lucubrar sobre algo tan etéreo e inaprehensible, sin titubeo alguno, con un aplomo, una riqueza de vocabulario, una facilidad de palabra, un don de la expresión, una dicción, una oratoria tan admirables y además durante tanto tiempo. Tanto es así que, recuerdo, mi mujer, entre desconcertada y dubitativa, se inclinaba a pensar que Rohmer había creado aquella intervención radiofónica ex profeso, que era ficción pues, que nadie podía expresarse así, máxime sobre cuestión tan aérea y volátil, que ninguna emisora, en cualquier caso, emitiría tal cosa, que aquello era chanza. Yo, sin embargo, modestamente, pues claro está que puedo equivocarme, soy de la opinión de que se trataba de la pura realidad, que ese soliloquio radiado era más que plausible en Francia y que, precisamente, por su carácter tan absurdo, el guasón de Rohmer, habiéndolo oído en algún momento, lo habría seleccionado como «fondo musical» del diálogo y la situación dramática de aquel momento, caricaturizándolos, reflejándolos jocosa y monstruosamente como hacen los espejos de la madrileña calle del Gato con todo aquél que se mire en ellos.

Rohmer, con la pobreza de medios que le caracteriza, se limita a trasladar a la pantalla lo que se dicen los franceses, sin exagerar, sin recurrir a efectos especiales, o a intensos primeros planos, o a «chachachachanes», o a músicas incidentales desbordantes de pathos.

A Rohmer los franceses, curiosamente, le han reprochado sus diálogos demasiado literarios. Él lo niega. En sus películas, los personajes hablan como se habla en la realidad. Y lo prueba: antes de rodar, platica con los actores, sobre todo con las actrices, sobre los personajes y el argumento; luego recoge muchas de las expresiones, giros y aproximación dialéctica al problema, en los diálogos que escribe para la película. «Il est curieux qu´on m´ait souvent reproché mon style trop écrit, trop littéraire, alors qu´il est empreint de conversations. Un jour quelqu´un m´a dit; «Une fille de cet âge ne dirait pas ça», alors que c´était précisément une phrase que j´avais empruntée à une jeune fille. «Le rayon vert» est entièrement composé d´improvisations de Marie Rivière». (Es curioso que a menudo se me haya reprochado mi estilo demasiado escrito, demasiado literario, cuando en realidad está impregnado de conversaciones. Un día alguien me dijo: «Una chica de esa edad no diría tal cosa» y se trataba precisamente de una frase que había tomado de una jovencita. «El rayo verde» está completamente compuesto de improvisaciones de (la actriz) Marie Rivière). Les ocurre pues a los franceses lo que a todo cristiano que oye su voz en una grabación, no sólo que no se reconoce, sino que además le «suena» horrible, mientras que quienes le conocen, no ven en ello nada que les sorprenda.

Llegamos así a la justificación del título de este ensayo, que no se debe a que nuestro cineasta sea católico. El catecismo de la Iglesia Católica, a la pregunta de «¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental?» (238), contesta: «En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto signos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan«.

Y es que, denunciando la ornamentada facundia de la sociedad francesa, Rohmer pone también de manifiesto la contradicción. Entre el discurso y la conducta. Lo que decimos -lo que tan bien dicen los franceses- no se corresponde con lo que hacemos. Y el desfase puede ser, de tan grande, infranqueable; a pesar de ello, no lo acusamos, ni lo vemos por aquello de que no hay mejores o mayores sordos y ciegos que quienes no quieren ver u oír. Nuestras palabras son pura racionalización en el sentido psicoanalítico de la palabra (la «racionalización» como mecanismo de defensa), esto es una justificación inconsciente y a posteriori de unos actos que nos disgustan o que no le cuadran a nuestra economía psíquica pues reflejan una personalidad que rechazamos o que nos incomoda o inquieta; en definitiva, que se trata de una filfa.

Desde lo local, Francia y los franceses, Rohmer ha pasado a lo universal, el género humano.

Creemos ser lo que decimos cuando en realidad somos lo que hacemos (o no hacemos) y cuando, además, este «hacemos» no es precisamente para extraer de él vanagloria alguna, sino todo lo contrario. Lo curioso, no obstante, es que nos lo creemos nosotros mismos y, además, si bien generalmente sin mala intención ni afán consciente de dolo, logramos que se lo crean los demás.

«Entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho». Con ello se manifiesta cuantísimo media entre la formulación de un propósito y su efectiva realización, y cómo, con frecuencia, nos faltan las fuerzas o la voluntad y todo queda en mera declaración. La intención no se materializa y, en muchos casos, es tan sólo bravata que no se sostiene. Rohmer evidencia ese trecho entre dicho y hecho, pero en otra perspectiva; no ya en el de la volición, sino en el de la coherencia psíquica. ¡Cuánto y cómo no nos engañaremos! Rohmer hace bueno el equivalente italiano de nuestra expresión, «Fra il dire e il fare, c´è in mezzo il mare» (Entre el decir y el hacer, en medio está el mar), llevándolo al terreno del encaje psicológico. Es un tan grande «mare», que es más bien océano.

De ahí que seamos todos, en general, unos malos oficiantes en las celebraciones sacramentales de nuestras existencias puesto que «acciones y palabras» se hacen la guerra, distan de ser «indisociables» y bien raramente «realizan lo que significan».

Se trata ahora, como ya se ha dicho, de cuestión antropológica y no ya de socio-psicología diferencial de los pueblos; ya no estamos ante un rasgo privativo del francés. Lo que ocurre es que, contra el fondo galo, la figura de la contradicción humana destaca más y mejor. Contra, por ejemplo, el cazurrismo, brusquedad, zafiedad y casi afasia del español, el contraste hubiera sido mucho menos dramático y por tanto menos aprovechable artísticamente.

A pesar de su absoluta falta de espectacularidad y a despecho de su gran normalidad, el cine de Rohmer es rentable, tanto más cuanto que no goza de subvenciones, lo cual otorga al maestro una gran libertad de pensamiento, concepción y acción. «Soy comercial», dice con sorna Rohmer, quien cuenta con un público, restringido, sí, ciertamente, pero insobornablemente fiel.

Su cine es, además, ejemplo de buena economía. Una obra bastante complicada como pueda ser «L´Anglaise et le Duc», rodada en el 2000, costó sólo poco más de 6 millones de Euros. Hasta ese momento, las películas de Rohmer solían manejar un presupuesto de unos 600.000 Euros. En ese aspecto también habrá de residir el carácter rentable de su cine. Su ausencia de megalomanía le favorece y preserva su libertad creativa. Rohmer, coherente en sus planteamientos, nunca cuenta con estrellas, que desequilibren las posibilidades financieras. Le disgusta claramente el «star system», lo cual dice mucho a su favor. Tan sólo una excepción clara: Jean-Louis Trintignant en «Ma nuit chez Maud». De ello, además, no sólo se extraen beneficios económicos, sino artísticos, tales como una mayor frescura y ductilidad en los actores y una mayor proximidad al espectador.

Para concluir, tan sólo una cuestión: la problemática presencia en sus películas de la actriz Arielle Dombasle, por cuanto, debido a su sofisticación y amaneramiento sumos, parece estar contradiciendo cuanto más arriba se haya expresado a propósito de la naturalidad y normalidad del cine de Rohmer. Creo que la explicación pueda residir en que, precisamente a través de la personalidad tan afectada de la actriz, tan artificial ella, Rohmer quiera poner de manifiesto lo artificioso de las relaciones humanas, fatuas, falsas y mendaces, lo que vendría a reforzar la idea central de la famosa y dichosa contradicción humana.

El código del buen juglar

¿Para qué sirve un actor?

Si nos remontamos un poco -un poco bastante-, veremos que, en la Grecia clásica, antes incluso de que se inventara la escritura, los actores servían para comunicar unos pueblos con otros, ofreciendo información de lo que por allá acontecía; para transmitir una serie de usos y costumbres (una moral); pero fundamentalmente, para entretener, para divertir.

Aquellos «aedos» griegos -pues así se llamaban- tenían en el pueblo la consideración, si no de dioses, sí de enviados de los dioses. Era magnífica su capacidad para recordar aquellas largas historias en verso (verso no rimado: el verso era un truco mnemotécnico), y constituía un privilegio tratar con alguien tan cercano a las musas.

Después, llegó la escritura. Y los actores fueron progresivamente perdiendo ese halo de sacralidad, para convertirse en comunes mortales, en profesionales que -con mayor o menor fortuna- encarnaban un personaje.

Hoy, la ciencia mercadotécnica impone, frente a esas concepciones previas, el actor de «casting». No es ya una entidad sagrada que trae un mensaje de lo divino. No es tampoco un profesional de la escena que representa a un personaje. El actor de casting es, en sí mismo, el personaje. Si necesito a un calvo, contrataré a un calvo. Si necesito a un tonto, contrataré a un tonto.

El juglar

De manera que el actor profesional, el actor serio, que se plantea estas cosas y que quiere dignificar su trabajo, hoy lo tiene crudo:

-Puede intentar jugar al «star system», que lo convertirá -si tiene suerte, contactos y «da el perfil»- en un enviado de los dioses (¡oh, George Clooney!) y en un transmisor de la moral prescrita (los ejecutivos vestimos de Armani).

-O puede jugar a ser libre.

Boadella

Y el perfecto ejemplo de lo segundo, lo tenemos en Boadella. Jugó desde siempre a ser libre, a dignificar su trabajo, a convertir el arte en Arte. A divertir.

Sí, pero también a hacer pensar… Y a ver qué pasaba.

Y pasó que fue despreciado, obstaculizado, censurado, encarcelado, exiliado, amenazado de muerte, agredido y al final, cuando hubo resistido todo ello, nombrado director artístico de los teatros del Canal.

También fue aplaudido, sí. Pero no mezclemos.

El amor al arte

«Eso lo hace mi suegro con el móvil»… «Bah, si para ti es fácil, no tardas nada»… «¿Te va mal? Bueno, siempre puedes buscarte un trabajo».

Hay una creencia muy extendida en nuestra sociedad con respecto a los que, de una u otra manera, nos dedicamos a algo relacionado con la «cultura», con la «creación», con la «expresión», con el «arte»: ya que nuestro trabajo en ocasiones es divertido -y como en general nos gusta hacerlo-, no tenemos derecho a cobrar por él.

Castigo divino

Resulta que buena parte de la población experimenta el trabajo como si fuera un castigo divino. Y así, el trabajo se convierte en el alto -altísimo- precio que hemos de pagar por sobrevivir. Si disfrutas haciendo tu trabajo, eso es que no estás trabajando.

Pero, paradójicamente, cuando uno se acerca a otros sectores, descubre que el trabajador allí no sólo no sufre tanto como proclama, sino que -en comparación con uno mismo-, vive bastante bien. Horarios llevaderos, sueldos suficientes y amplios márgenes de maniobra (una vida después del trabajo) son lo que más llama la atención a alguien que se dedica, por ejemplo, a realizar vídeos.

El arte

Si pensamos por un momento en lo que debe saber un editor de vídeo para realizar bien su trabajo, probablemente nos entre el vértigo. Ya no es cuestión de manejar complejos programas informáticos que cambian continuamente. Ni siquiera se trata de dominar eso que se conoce como «lenguaje audiovisual» (síntesis aditiva, valores de campo, «pan», «tilt», «fade» y encabalgamientos varios). O desenvolverse con soltura en el proceloso mundo de la transcodificación, los encapsulados, los códecs y el BitRate. Es mucho más. Para ser editor -buen editor-, hay que depositar en cada obra una parte muy importante de uno mismo. Hay que dar a los vídeos un «ritmo», un «tono», una «intención» y -en definitiva- dotarles de «alma».

El desgaste que esto supone no se imagina. Todo parece fácil, porque el resultado pasa muy rápido («¡si sólo son dos minutos de vídeo!»), y un trabajo está bien hecho cuando no se notan las horas y horas que hay detrás de él.

La expresión

Y parece que, claro, el «creativo» se dedica a volcar sus propias «neuras» sobre el papel -o la pantalla-. Si los demás le prestamos nuestra atención, es por hacerle un favor, porque en realidad no nos importa que hable o calle, estamos saturados de tanto rollo. Y si -a base de pico y pala- consigue robarnos media sonrisa, quizás no le crucifiquemos.

El menosprecio

Todo lo cual nos legitima para menospreciarlo. Intentaremos que trabaje gratis («bah, pero si a él le gusta»), que trabaje mucho («éste no sabe lo que es trabajar»), que trabaje en cualquier momento («la Semana Santa, ¿cómo la tienes?») y por supuesto, si pretende cobrar por eso que hace, regatearemos el precio. En la farmacia no es así. Una medicina cuesta 32,64 euros y nosotros los pagamos. En el taller, el mecánico cobra 80 euros por su hora de trabajo. En la frutería, los kiwis valen más caros que las naranjas. Y si tengo que pagar 200 euros de luz, los pago.

El amor

Así que, para un diseñador gráfico, para un músico, para un actor, para un escultor, para un editor de vídeo, para un fotógrafo, y para tantos otros, alinearse cada día con el mundo constituye un ejercicio de amor. Pero de amor puro, amor del cristiano, amor al prójimo que te azota.

Y no es amor a la obra, no. Es amor a los ojos que la miran.

*Nota: Este texto es gratis, nadie cobra por su redacción o publicación. Si te ha gustado, por favor, deja un comentario.

Imagen de portada: «Haraganes», de Evaristo Valle (1947).

El sonido de las calles

-¿A qué suenan las calles?

-Pues depende de qué calle escuches…

Hoy os traemos un documental puro y eso es mucho decir. No está producido por grandes empresas audiovisuales, ni distribuido por las majors, ni en él se han invertido millones de euros para reconstrucciones históricas, vestuario, maquillaje, o efectos especiales. Posiblemente, no se emita a través de ningún canal de televisión, ni obtenga premios cinematográficos o magníficos galardones. Es una pieza audiovisual sencilla, sin pretensiones, sin grandilocuencia, serena, pobre de medios pero -por eso mismo- auténtica, genuina; pura.

Se trata de «El sonido de las calles», un documental anónimo, distribuido gratuitamente a través de Youtube y coordinado por el espacio «BuenaWille» (que se dedica a la dinamización cultural). Retrata la vida de varios músicos callejeros, de diverso perfil, y nos acerca así a un modo de vida que contrasta con la norma burguesa, la revisa y -moralmente, podríamos decir- la supera.

Saber hacer algo

España está parada. Con ¡seis millones! de personas desempleadas, la miseria nos subsume. Pero, no nos engañemos, el problema va más allá de la economía: es un problema cultural. En el refrigerante proceso civilizatorio (de la civilización peor entendida, como sinónimo de subyugación) hemos perdido las armas de la supervivencia. Un homo sapiens de diez mil años atrás entendía que si no cazaba, no comía. Que si no buscaba cobijo, dormía al relente. Y que sus competidores -humanos que hollaban los bosques en busca de sustento- podían ser poderosos enemigos, o grandes aliados, si entre todos conseguían organizarse y compartir las presas.

Es decir que, para un prehistórico, la cosa estaba clara: el motor era uno mismo, había que hacer algo, y lo de la colaboración ya se vería. ¿Pero hacer qué? Lo que se pudiera, lo que se supiera hacer. Trampas para pequeños animales, cañas de pescar, puntas de flecha, o campos de cultivo… Fuego, chozas, ropa… Cuencos. Hay que saber hacer algo.

¿Acaso nuestros seis millones de parados no saben hacer nada? Seguro que sí.

El oficio

La artesanía es la madre de la industria. Y la industria es esa hija malagradecida que ha dejado a su madre desnuda, sola y desahuciada.

Un carpintero sabe hacer muebles. El operario de una fábrica de muebles, probablemente no. El carpintero, con un hacha y poco más, podrá construir una silla, una mesa, un cuenco, una cuchara, una estantería… El operario, en cambio, sin su línea de montaje, sin su maquinaria maderera, sin su patrón, su uniforme y sin su nómina, desaparece, no existe. Así de desahuciados estamos.

Un músico es ese artesano a quien no se ha podido subyugar (tanto). El músico coge su guitarra, su flauta, o su arpa, y toca, en cualquier sitio, en cualquier momento. No necesita del oropel que tanto engalana a nuestros «artistas», esas luces, esos recintos multitudinarios. El músico -el músico de verdad- hace algo, sabe hacer algo. Y ese «hacer algo» suyo le permite ganar el pan. Porque el oficio es la identidad.

Hacer documentales

«El sonido de las calles» no se vende, no se emite, no se subvenciona. «El sonido de las calles» es un documental hecho por alguien que no sólo sabe hacer documentales, sino que además, los hace.

Sin miedo

«En los ojos del joven arde la llama, pero, en los del viejo, brilla la luz». (Víctor Hugo, «La leyenda de los siglos»)

«Juliette Binoche, una mirada íntima» es el título del documental que hoy os traemos. Aunque la traducción del título no sea muy acertada (hubiera sido mejor «Los ojos de Juliette Binoche»), no os dejéis engañar, porque la película es muy valiosa.

Se trata de uno de los acercamientos más honestos a un personaje público que podemos concebir. Pensemos que los grandes rostros del cine, por lo general, cuentan con un margen de maniobra muy estrecho: determinadas apariciones públicas (otras no), asociación a ciertas marcas (y a otras no), etc.

En familia

Pero lo que hace tan singular a este documental es que ha sido dirigido por la propia hermana de Juliette, Marion Stalens, y por tanto arroja una mirada sobre la actriz que traspasa el mito y casi la carne, podría decirse.

¿Qué tiene Juliette? ¿Es sencillamente una mujer bonita? ¿Es la fama acaso? ¿Podría ser una mera cuestión de técnica teatral, o un éxito de la ciencia mercadotécnica? Nuestra respuesta es categórica: no. Y la mirada que su hermana posa sobre ella viene a corroborarlo.

Mirar

Cuando uno mira, al final ve, y Juliette Binoche mira constantemente. Se trata de una cuestión de voluntad, en última instancia, de querer saber, de desear comprender aquello que está fuera de su entendimiento. Y en ese proceso, crece, se hace mayor, evoluciona.

Pero para comprender de verdad, es necesario desprenderse de estereotipos, de prejuicios, de falsas cosmologías que se interponen entre el observador y lo observado. Hay que desnudarse, ser humilde, olvidarse de uno y nacer en el otro.

Mostrarse

Y eso hace Juliette con sus personajes: los explora hasta hacerlos suyos, hasta que no hay diferencia entre ella y su otra ella, hasta que consigue una total identidad entre lo que siente la actriz y lo que siente el personaje.

Obviamente, Juliette Binoche es una profesional: sabe posar, conoce la técnica, domina su cuerpo, y lo aprovecha, pero su grandeza no radica tanto en eso -en su oficio-, como en la capacidad que tiene para mostrarse con humildad. Porque la cámara da miedo -ella misma lo reconoce-, se adentra en la persona, la cámara capta la verdad, y si queremos transmitir amor, por ejemplo, o ternura, no podemos sentir miedo.

Iluminar

Y así, todo su trabajo se llena de luz. Baile, pinte, actúe o cocine, da igual, Juliette es brillante, su entrega es total, verdadera, íntima. No es el cuerpo lo que apasiona de ella, es el alma. No es la boca, sino la sonrisa, no los ojos, la mirada. Un alma tan pura que se ve en todo lo que hace y que sí, sencillamente, permea, con naturalidad, todo lo que toca.

National Geographic en el Niemeyer

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés acoge en su cúpula, hasta el próximo 3 de noviembre, una exposición de las 50 mejores fotografías de National Geographic. Steve McCurry, Nick Nichols, o Thomas Abercrombie, son algunos de los fotógrafos incluidos en la muestra.

La entrada cuesta 2 euros, excepto los miércoles, en que el acceso es gratuito.

El mito de Bourne

El próximo viernes 12 de julio podremos ver en Gijón, en pantalla grande (y gratis) «El mito de Bourne», segunda entrega de la popular «saga Bourne».

Bourne quería vivir tranquilo su nueva vida, pero el pasado no le abandona. Rendido ante la evidencia, decide encontrar a aquellos que tanto le buscan.

Entrada libre hasta completar aforo.