Desde Greenwich

Querido primo Mariano:

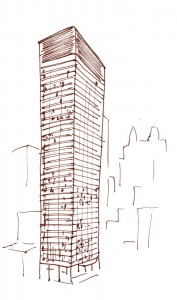

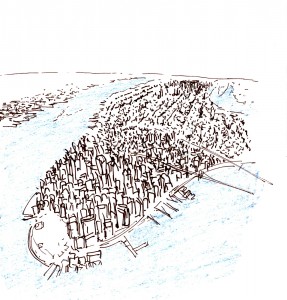

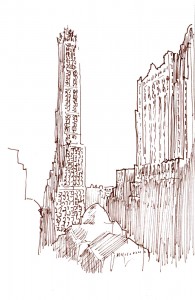

El ferrocarril elevado que me ha traído hasta Greenwich este sábado de agosto serpea a toda velocidad entre torres de cristal, corriendo contra el reloj mientras sobrevuela un paisaje anfibio. Y es que los modernos edificios del Canary Wharf, los más altos de Londres, se congregan en torno a antiguas dársenas del puerto, vastas plazas inundadas que parecen salidas de un dibujo futurista de Sant’Elia.

Te escribo esta postal desde un mundo encantado donde el tiempo parece detenido y los blancos edificios del antiguo hospital siguen escoltando en rigurosa simetría la blanca casa de la reina Ana, como impecables jugadores de cricket sobre la más confortable pradera que pueda uno imaginarse. En esta finca real, fuera de Londres, pudo ensayar el rey lo que otros reyes hacían con sus capitales en el continente. De hecho, el frente que los edificios gemelos de Wren presentan al río bien pudiera sugerir una perspectiva de San Petersburgo. En cambio, la reforma del Londres incendiado se quedó en los planos. ¡Buenos se pusieron los propietarios! La época barroca apenas dejó en la ciudad, por tanto, indicios de grandes ejes ni aparente planificación urbanística, de modo que hoy todo –un todo inabarcable- parece un sinuoso agregado sin centro donde prima lo particular sobre lo general, lo pequeño sobre lo grande.

No es raro leer en los propios autores ingleses, tan autodestructivos a veces, que Londres es feo. Ciertamente, su arquitectura monumental carece de los méritos de otras ciudades europeas. Por más que la catedral de San Pablo sea una estructura enorme y equilibrada, erigida en un emplazamiento que la realza –todo lo cual no es poco decir-, tiene una fachada que es un horror, un despropósito carente de vida, adornado de una adusta fealdad contradictoria con la pureza de la rotonda neoclásica que sostiene la altísima cúpula, adonde se van todas las miradas. Góticos arbotantes desmienten la nobleza de su pretendido clasicismo –escamoteados, eso sí, vergonzantemente a la vista- para apuntalar la proeza arquitectónica que nunca soñaron romanos ni bizantinos. En la misma hipocresía incurrió Soufflot en el Panteón de París, pero como ahora los visitantes subimos a todas partes, previo pago, el gran truco queda a la vista. Sé que me dirás –y te doy la razón- que tal disimulo no empaña la épica de la cúpula de San Pablo emergiendo entre el humo de los incendios durante los bombardeos.

Imaginativas en la combinación de sus elementos, distintas todas ellas pero ninguna bella tampoco, son las agujas de las iglesias que se levantaron como polluelos en torno a la nueva catedral en la reconstruida City del siglo XVIII. Solo adornaban de lejos, como se puede ver en la vista del Canaletto, cuando sobresalían sobre el caserío.

Empequeñecidas y feítas, como su madre, góticas de tan empinadas a pesar de sus pórticos a la romana, hoy ya no las mira nadie.

Pero una ciudad para vivir y hacer poco tiene que ver con una veduta veneciana ni con una postal: polvo dorado envuelve a los jinetes que trotan al sol por las pistas de arena de Hyde Park por la mañana y por la tarde miles de musulmanes procedentes de los suburbios llenan aquellas praderas para protestar por las matanzas en Gaza; las terrazas del decimonónico y cuidadosamente policromado mercado de Leadenhall, una cruz cubierta como la Galleria Vittorio Emmanuele pero en pequeño y con un brazo torcido -¡qué diría Wren!-, se llenan justo a mediodía de profesionales y viajeros que comen y charlan relajadamente; los turistas y provincianos rebosan a todas horas las aceras de Oxford Street, atraídos ingenuamente por los almacenes que allí ofrecen todo para el ornato de sus cuerpos, vestidos, abalorios, maquillajes y complementos; los teatros se llenan de un público habitual, acostumbrado a disfrutar, que canta entusiásticamente cada una de las canciones cuando se trata de un musical; los empleados surgidos de ñoños adosados de la abuelita neo-tudor, neo-isabelinos, neo-georgianos, neo-normandos, eduardianos de las calles cercanas se apresuran muy temprano hacia el metro de Shepherd’s Bush, ellos trajeados y ellas con falda y blusa; desde que son gratuitos, la gente entran en tromba en los grandes museos, en el Británico y en la Galería Nacional, imponentes palacios neoclásicos que parecen asaltados cada día por las masas en el curso de una jornada revolucionaria; ello no impide que otros dejen correr las horas pacientemente en la cola alrededor de los fosos de la Torre de Londres -que es de pago-, que estos días aparecen como ensangrentados por las 800.000 amapolas de cerámica que han plantado en homenaje a cada uno de los caídos británicos en la Gran Guerra; no bien un tren escapa por el estrecho tubo del metro, otro ya está entrando a toda velocidad -¡qué envidia!-, simultáneo y sordo pulso subterráneo de una máquina de colosales resortes, repetido constantemente en casi 300 estaciones a lo largo de 400 kilómetros de vías; babélicas estructuras se siguen añadiendo en plena City ensoberbecida, donde los poderosos nietos dejan cada día más pequeños a los orgullosos abuelos del centro financiero del mundo que, tocados con anticuados frontones y cúpulas, aguantan todavía apoyados en sus cachabas corintias; más vale, Mariano, que no te pares a pensar en las hazañas que en este mismo momento pueden estar perpetrándose desde aquellos altos ventanales, donde acaso una afortunada maniobra especulativa derrame montañas de oro sobre un grupo de inversionistas y condene de golpe a veinte años y un día de indigencia a un país entero.

Aquí, sobre la colina de Greenwich y con una semana a las espaldas, se me hace evidente que lo que trae algo de armonía a toda esta pintura desmesurada, donde los colores, por mezclados, se agrisan y pierden luz, son algunos toques generosos de verde. A mis pies, por ejemplo, cientos de grupos familiares o de amigos se despliegan holgadamente para el picnic sobre el enorme tapiz verde -¡ésta sí que es pradera, y no la de San Isidro!-, componiendo una gozosa vista dieciochesca en la que solo falta el balón empavesado de un mongolfiero ascendiendo hacia el cielo, mientras arriba el reloj del observatorio desengaña a quien quiera subir -el tiempo pasa, aunque ahí abajo no lo parezca- y proclama ante el mundo su diario decreto, que son las 12 GMT (Greenwich Mean Time). Nadie adivinaría desde este mirador la existencia de las grandes zonas verdes que dan calidad al lejano espacio urbano londinense que se asoma aguas arriba, empezando por Hyde Park, un trozo de la campiña inglesa que un día amanece rodeado por la ciudad –efecto acentuado porque a menudo es la preciosa campiña inglesa la que parece un parque-. El malencarado Palacio de Bukingham del sello que te voy a poner para tu colección no tiene más gracia ni otro realce que los tres parques que lo visten, igual que el Regent’s Park es el que justifica las magníficas residencias de su contorno, que dejan perder la mirada entre sus arboledas. Holland Park, al Oeste, tupido bosque de sombríos senderos, resulta más original en medio de una tradicional y apacible zona residencial. Por algo se han instalado ahí los Beckham.

Y además están los squares con su centro ocupado por un jardín cerrado con una verja. Los hay preciosos, con arbolado de gran porte dada su antigüedad, y el paseante se siente chasqueado, herido en su orgullo democrático por verse excluido de tales claustros, acostumbrado como está desde hace tantas generaciones a disfrutar de los parques reales que un día se nos abrieron a todos. Como no faltan precisamente en Londres los parques públicos, no tenemos derecho a quejarnos, aunque uno se quede con las ganas de hacer como Hugh Grant y colarse para pasar la mañana allí emboscado, leyendo entre trinos de pájaros y aromas florales, y sonriéndose para sus adentros. Este cuadrado verde trasplantado a la ciudad, escoltado por los cuatro costados por la más recompuesta y gazmoña vecindad de casas victorianas, nos parece al fin y al cabo naturaleza que nos pertenece a todos como el aire, campo que no debe tener puertas, pero aquí cada vecino tiene su llave. ¿No es un poco como la historia tan repetida en la literatura inglesa de la señorita aristocrática y el rudo mozo de cuadra? Al final la señorita, por finísima que sea, es nada menos que una mujer, y hombre y mujer están hechos para entregarse sin respeto de barreras sociales ni de verjas. Especialmente atractivo, más que el monumental y tan palaciego de Bath, es el semicircular Royal Crescent de Kensington, blanco y elegante pero hogareño, e inevitablemente antipático el siempre vacío Belgrave, con sus embajadas pseudo-palladianas, pretencioso, estólido aristócrata.

Se reprocha a Londres que no tiene plazas, lo que no es cierto. La de Trafalgar funciona más o menos como la plaza mayor de los turistas, aunque sea tan destartalada. Algunos squares no ajardinados bullen de vida, como el de Leicester, animado además por la cola de quienes compran en el kiosco entradas para los teatros, o también el renacido Covent Garden, el antiguo mercado de verduras a espaldas de la Royal Italian Opera: lo sublime y lo ordinario, el canto spianato de un aria belliniana en boca de la prima donna y los desplantes desgarrados de la verdulera emitidos simultáneamente por una deidad bifronte -privilegios de la gran ciudad-. La rehabilitación del Támesis y la gentrificación de la ribera sur han convertido sus puentes y orillas en agradables miradores, existen calles de innegable prestancia, como Regent’s Street o Whitehall, pero no le demos más vueltas, Mariano, la belleza de Londres, que la tiene, la pone su más apuesto invitado, el verde.

Roto en jirones perdidos en la nebulosa urbana, acaso este rústico y digno huésped añore el dulce país de donde fue arrancado. En vano: algo ha cambiado entretanto en aquellos lugares, por más que conserven mucho de sus galas de antaño -¡hace tanto que se marchitó su alegría, la que solo puede dar la gente!-. Les pasó como a esa novia abandonada que envejecía junto a la mesa dispuesta para el banquete, ataviada todavía con el ajado vestido nupcial: no comparecido el novio, los invitados se fueron yendo y dejándola sola. Apenas queda hoy gente en la campiña: “¡Dios mío, qué feo es esto!”, hizo exclamar Hardy a Jude el Oscuro hace ya un siglo largo, ante el escenario de pobreza sin esperanza que le ofrecía el paisaje de Wessex, por lo demás digno de conmover los pinceles de un paisajista romántico. El campo es hoy bello pero triste.

En Londres hay caballos y Londres parece oler a caballo. ¿Tantos hay? Con la ambigüedad de esta urbe que levanta rascacielos a la vez que incorpora trozos de campo y entretiene escuadrones de caballería vestidos y adiestrados como para enfrentarse a Napoleón, uno no sabe si atribuir este olor a lo rural o a lo industrial. Es un tufo acre, como a mierda seca, como a cuero, como a vía férrea, como a abono, como a emisiones industriales, ¿tal vez a central térmica? Pero hoy día la industria se ha alejado y las centrales térmicas se convierten en salas de exposiciones, lo que, por cierto, recoge y quita de en medio bastantes horrores… Los turistas van y vienen a la Tate Modern por la pasarela de Norman Foster, que hace en pequeño el mismo papel de paseo-mirador del puente de Brooklyn. El museo se ha instalado en una central térmica que mira la catedral de San Pablo desde la otra orilla del Támesis, una enorme caja de ladrillo tostado con espacios adecuados para la más descomunal ‘instalación’ que uno pueda imaginar o para una de esas performances que tanto te gustan. Un engañabobos que funciona como elemento dinamizador y dignificador de la zona: la colección que atesora adolece de la indigencia habitual en los museos de arte reciente, aunque se ayude de exposiciones temporales anunciadas en letras gigantes.

Ahora está Malévich, el más radical y honrado de los vanguardistas, un santo fanático. Creyó en la transformación del mundo por el arte -lo cual está muy bien- y en que esa transformación futurista es más importante que el propio arte. Buscó la esencia simbólica de la pintura despreciando todos los peligros, como aquellos navegantes que se adentraron un día en el océano y perdieron de vista la costa. Navegó derecho al infinito, se fue desprendiendo de todo lastre hasta levantar el vuelo hacia el sol. Debió de llegar muy cerca porque al final de su viaje acabó alumbrando un cuadrado blanco sobre fondo blanco. Nada más. En adelante guardó los pinceles y se dedicó a escribir y a enseñar. Su ejemplo debería movernos a reflexión.

Exiliada la industria, empujado el puerto aguas abajo más allá del meandro que tengo a la vista, todo se lo queda el comercio que, desde el más tirado al más caro, es aquí frecuentemente antiestético, cuando tan hospitalario y decorativo puede llegar a ser. Imagínate el mercado de Camden, muy visitado por los españoles, con unos tenderetes protegidos con plásticos y atestados de ropa como para vestir de una tacada, por su aspecto y cantidad, a todo un campo de refugiados, y con unos puestos mugrientos donde cocinan comida étnica recién transplantados de las aglomeraciones del tercer mundo. Pero si te tienta el otro extremo la cosa es mucho peor. Como te sé tan valiente me atrevo a proponerte que visites, aunque sea una vez en la vida -como quien hace un viaje a los infiernos-, los grandes almacenes Harrods. Dentro de su prolija carcasa modernista de ladrillo rojo hay un mundo de marmóreos y solemnes corredores tenuemente iluminados, que dan acceso a las tiendas de todas las grandes marcas internacionales. El colmo de este bazar de trapos y must a la medida de los millonarios árabes es su escalera mecánica principal, el Egyptian Escalator, que asciende en una penumbra como de mastaba de película de Indiana Jones, ofendiendo la vista con su profusa decoración de elementos arquitectónicos y motivos escultóricos ¡imitados del arte faraónico! Si todavía se tratara de un pastiche con ciento cincuenta años de antigüedad, pero no: esta emulación de Las Vegas constituye un atractivo recién estrenado.

Londres tiene tradición en esto del turismo de compras. Las familias de la clase media nos vemos obligadas hoy en día a consagrar buena parte del tiempo contratado a peregrinar, por ejemplo, hasta el estadio de Stamford Bridge, espartano y un poco a desmano como tantos estadios, para que el niño se pase una hora comprando en su macrotienda una camiseta del Chelsea –que solo podía ser azul y de su talla-, o a sacrificar el callejeo por el Soho para encerrarnos en la enorme exposición de caramelos de colores y cien mil artículos tontos ideados a propósito en m&m’s, que no es sino ¡un gran almacén de lacasitos! Con estos dos ejemplos te basta, que ya sabes de sobra cómo anda últimamente la clase media.

La ciudad que veo perfilarse a mi izquierda en el horizonte lo quiere todo. Insaciable, se apropia del espacio hasta donde no alcanza la vista, teje una red de caminos con que atrapar territorios cada vez más vastos hasta avasallar el país entero, llama y alista en sus filas a todos los desheredados, a los logreros y pretendientes, traba relaciones ultramarinas con otras ciudades hasta las mismas antípodas y con ellas compite -con ambiciones de metrópolis-, vende al mundo entero y compra cuando no roba, se apodera con rapacidad de las más codiciadas joyas que en el mundo existan. Cuando vengas no dejes, acaso aturdido en medio de esta permanente feria por la animación de sus calles, tentado por los que venden, distraído en el teatro, olvidado de todo ante una magnífica cerveza en un pub donde se interpreta –muy bien- música en directo, encantado de verte actor -simple comparsa- en este decorado mítico cuyo telón reúne la torre del Parlamento y el puente de la Torre, la cúpula de San Pablo y la innecesaria cabina roja de teléfonos, no dejes de visitar, te digo, mejor que sus bazares, sus cuevas de Alí Babá.

Contienen tesoros como el de la Torre, apto para que los disfrute el mayor analfabeto porque allí se pueden admirar, después de cumplir dos horas de cola, las joyas de la Corona con el diamante más grande del mundo y otros muchos muy bien clasificados, la esmeralda más grande del mundo, aún más bella, coronas y cetros para gobernar varios continentes, pesadas mazas y candelabros preciosos y una historiada vajilla de oro macizo que incluye una pieza para mezclar el ponche tan grande como una bañera, con su cucharón ideal para dar de comer a Gargantúa.

Hay en Londres tesoros aún mejores. ¿Cómo no detenerse a cruzar la mirada con el desolado Diónisos, el único que conserva la cabeza entre las divinidades del frontón oriental del Partenón? Te helará la sangre. ¿Cómo no volver la vista hacia la leona herida por el rey asirio al sentir la vibración de su último rugido a tu espalda? ¿Cómo no animarse a descender los rápidos que visten el cuerpo ondulante de la Venus de Botticelli -Marte, que la acompaña, se ha quedado dormido por razones obvias-, maravillosa cascada de pliegues sutiles que tanto recuerda el peplo de la Dione recostada de Fidias? ¿Cómo renunciar a una breve audiencia privada o siquiera a ver pasar a caballo a Carlos I de Inglaterra, cuyos ojos siguen todavía vivos con su luz, su transparencia, su temblor y su lágrima gracias a Van Dyck? Quédate un momento a espiar en esa mirada lo que fue la grandeza y la servidumbre de la dignidad real. ¿No habrás de espantarte con los discípulos de Emaús y con un Caravaggio metido a bambocciante avant-la-lettre, al reconocer a Cristo en carne y hueso en una taberna romana? –Zurbarán el grave: ¡qué paletito quedas al lado del italiano!-.

Cuando te veas ante la Madonna dei garofani -de Rafael, claro-, te vas a desarmar, te aniñarás y te convertirás, por más que la encuentres expuesta lejos del oratorio, cautiva y adocenada entre otros objetos de colección. Al que un día, cuando se ponía el sol, zarpó del Prado despedido por Claudio Lorena, le parece llegar a un puerto amigo aquí, en la National Gallery; cuando al desembarcar, curiosamente a la misma hora porque para algo compartimos el mismo meridiano, se cruza con Santa Úrsula, que se va no sé adónde. Encontrarás el mismo fresco azul del Tiziano con que La bacanal de los andrios iluminó siempre nuestra casa, envolviendo en esta orilla a Baco y a Ariadna. No acabaríamos… Si tienes tiempo se te abrirán, por añadidura, colecciones privadas y mansiones que son otros tantos placeres, como la Soane o la Wallace Collection, que se te va a parecer a sus primas, la neoyorkina Frick y la Camondo de París, las tres muy Rococo Revival a lo Goncourt.

Londres se ha ganado fama de ser una ciudad autodestructiva, dada a echar por tierra su patrimonio sin demasiados miramientos ante los apremios del desarrollo, un poco como Nueva York. Debe ser cierto, sobre todo en comparación con otras poblaciones del país. Dicen que ya se han reservado terrenos para la construcción de 200 rascacielos que pueden hacer de ella un nuevo Singapur, y que ni siquiera han de respetar la prohibición –no escrita, como se hace aquí con todo lo importante- de ocultar la cúpula de San Pablo: parece que llegó la hora y la ciudad no duda en seguir adelante. Uno ve grúas, barrios enteros recién estrenados, enormes centros comerciales de última generación al lado de otras dotaciones francamente vetustas, como la mayor parte del metro, que siguen en uso amortizándose sin complejos ni jubilaciones anticipadas a pesar de su aspecto mostoso. Parece que se invierta bien y se crezca naturalmente, sacando todo el partido de lo que hay y pensando siempre en lo nuevo. Esto vale para lo público como para lo privado: ¿en qué otra ciudad del mundo desarrollado encuentra uno viviendas en pie y en uso, a la vez tan humildes y tan viejas? Y todo está habitado y remozado, aunque sea con una coquetería barata disfrazada de pintoresquismo: las traseras de Elsham Road, una bonita calle de Kensington, traseras donde se alinean los establos ahora reconvertidos en viviendas bajitas y repintadas, Russell Garden Mews, forman hoy un sonriente callejón como tantos otros.

Muchedumbre de procedencias diversas, el tejido social de Londres incluye la mayor concentración de millonarios del mundo, una numerosísima colonia detectable por su ostentoso parque automovilístico. Muchos, procedentes de Asia y del mundo árabe en especial, ven en esta ciudad y en ninguna otra la verdadera metrópolis donde quieren figurar. La gran ciudad a todos hace vecinos, a aristócratas y a inmigrantes pobres, a la clase media e incluso a la única reina europea que conserva el hierático boato de la monarquía. Las tapias que rodean por detrás los jardines de su palacio, con alambradas arriba, no son más elegantes que las de una cárcel.

A los reyes nunca les gustó vivir en sus capitales y con frecuencia se instalaron en una fortaleza separada del casco urbano, cuando no optaron directamente por hacerse una residencia alejada, rodeada de parques y servida por un simulacro de ciudad ideal a su medida. La ciudad real –real but not royal-, la de los negocios y los crímenes, la de la cultura y los motines, la que trae progreso al país y dinero a las arcas del Estado, tiene una vida propia e incontrolable. El espectáculo de Carlos I accediendo al cadalso desde una ventana de la italiana Banqueting House, para ser decapitado a la vista de los londinenses, lo dice todo. Hoy día la réplica se la da la interminable coreografía del relevo de la guardia bajo las ventanas de la reina que no gobierna: Dios la salve tras las tapias de su reducida ciudad prohibida y, si son necesarios, los fusiles de asalto de sus soldaditos de plomo.

El soldado que hace la guardia ante la garita es rojo y recrecido por un enorme morrión de granadero. En posición de firmes, mantiene una inmovilidad absoluta, como si de verdad fuera de plomo; pero cada cierto tiempo, de improviso, se anima como el muñequito de un carillón, se pone el fusil al hombro en tres tiempos sincopados, gira sobre sus talones y recorre veinte metros antes de volver sobre sus pasos, levantando mucho las rodillas y dando sonoros zapatazos, igual que haría un niño que juega a los soldados. En todo momento mantiene su mirada inconmoviblemente fija en el horizonte, cual estatua de faraón. Poco puede vigilar así, por mucho que lo hayan elegido entre los cuerpos de elite del ejército, pero ahora se trata de que sea el hombre quien imite al androide autómata. Cuando lo hacen muchos a la vez, desfilando y con música, resulta impresionante, pero uno solo…

El pobre centinela que está en la Torre de Londres, que es idéntico, se ve obligado a permitir, sin pestañear, que los turistas le rodeen para fotografiarse con él. Y lo mismo hacen los bobbies con chaleco antibalas que aguardan un ataque terrorista a las puertas del Parlamento, aunque a ellos sí se les permite moverse y hasta sonreír. ¿Puede haber mayor desnaturalización de lo que es una guardia? La consigna es la misma que la de los empleados de los parques temáticos: complacer al visitante. La ciudad no se avergüenza de fingirse una caricatura naíf de sí misma, hasta el punto de que no será raro que, con el tiempo, la familia real en pleno tenga que asomarse cada día, at twelve o’clock midday, a saludar al balcón revestida de pontifical.

Metrópolis más poderosa que su propio país, Londres parece conocer ella sola su rumbo y se la ve avanzar, ajena a las crisis de otros, a una velocidad de crucero sobrecogedora. Anterior al reino de Inglaterra y a su monarquía, superviviente a la desaparición del imperio colonial, como ciudad que es, Londres tiene vocación de perdurar sobre toda institución humana y se obstina en seguir marcando la hora del mundo. Desde lo alto de esta colina todavía podrás ver la cúpula de San Pablo si te animas y te das prisa. El reloj de Greenwich cabalga sobre su Meridiano, ordena a izquierda y derecha su corte de husos horarios, sus veinticuatro pares -doce a cada lado, señores de cada una de las veinticuatro horas del planeta-, mira hacia el norte y contempla cómo el cielo de este sábado, el cielo azul poblado de nubes de “una espléndida tarde de verano inglés” retratada por Constable, se va tornando cubista: sobre aquel horizonte bajo, familiar a los pintores de antaño, se amontona ahora la pujante geometría de reflejos y transparencias grises y azuladas del nuevo centro financiero, que amenaza con contagiar de su escalofriante fragmentación la entera bóveda celeste. ¡Greenwich, hora del planeta! Aunque desde acá no se pueda oír, sabemos que allá lejos, en Westminster, el Big Ben estará pregonando para los londinenses los cuartos que dicta su señor con grave pompa, y que en millones de hogares de todo el mundo, un pretencioso reloj de péndulo repetirá su conocida cantinela como un eco.

Querría contarte algo de todo esto, Mariano, pero una postal no da para nada. No sé si voy a tener ni sitio para pegar el sello. Se me empieza a hacer tarde también. Antes que nada voy a aprovechar para ajustar la hora de mi reloj. Cuando te vea, lo primero que hemos de hacer es sincronizar nuestros relojes. Un abrazo muy fuerte.

Pasión

«Por esto os digo: No os preocupéis de vuestra vida, por lo que habéis de comer; ni de vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir, porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad los cuervos, que ni hacen sementera ni cosecha, que no tienen ni despensa ni granero, y Dios los alimenta; ¿cuánto más valéis vosotros que unas aves?»

(Lucas, 12-22)

Sin miedo

«En los ojos del joven arde la llama, pero, en los del viejo, brilla la luz». (Víctor Hugo, «La leyenda de los siglos»)

«Juliette Binoche, una mirada íntima» es el título del documental que hoy os traemos. Aunque la traducción del título no sea muy acertada (hubiera sido mejor «Los ojos de Juliette Binoche»), no os dejéis engañar, porque la película es muy valiosa.

Se trata de uno de los acercamientos más honestos a un personaje público que podemos concebir. Pensemos que los grandes rostros del cine, por lo general, cuentan con un margen de maniobra muy estrecho: determinadas apariciones públicas (otras no), asociación a ciertas marcas (y a otras no), etc.

En familia

Pero lo que hace tan singular a este documental es que ha sido dirigido por la propia hermana de Juliette, Marion Stalens, y por tanto arroja una mirada sobre la actriz que traspasa el mito y casi la carne, podría decirse.

¿Qué tiene Juliette? ¿Es sencillamente una mujer bonita? ¿Es la fama acaso? ¿Podría ser una mera cuestión de técnica teatral, o un éxito de la ciencia mercadotécnica? Nuestra respuesta es categórica: no. Y la mirada que su hermana posa sobre ella viene a corroborarlo.

Mirar

Cuando uno mira, al final ve, y Juliette Binoche mira constantemente. Se trata de una cuestión de voluntad, en última instancia, de querer saber, de desear comprender aquello que está fuera de su entendimiento. Y en ese proceso, crece, se hace mayor, evoluciona.

Pero para comprender de verdad, es necesario desprenderse de estereotipos, de prejuicios, de falsas cosmologías que se interponen entre el observador y lo observado. Hay que desnudarse, ser humilde, olvidarse de uno y nacer en el otro.

Mostrarse

Y eso hace Juliette con sus personajes: los explora hasta hacerlos suyos, hasta que no hay diferencia entre ella y su otra ella, hasta que consigue una total identidad entre lo que siente la actriz y lo que siente el personaje.

Obviamente, Juliette Binoche es una profesional: sabe posar, conoce la técnica, domina su cuerpo, y lo aprovecha, pero su grandeza no radica tanto en eso -en su oficio-, como en la capacidad que tiene para mostrarse con humildad. Porque la cámara da miedo -ella misma lo reconoce-, se adentra en la persona, la cámara capta la verdad, y si queremos transmitir amor, por ejemplo, o ternura, no podemos sentir miedo.

Iluminar

Y así, todo su trabajo se llena de luz. Baile, pinte, actúe o cocine, da igual, Juliette es brillante, su entrega es total, verdadera, íntima. No es el cuerpo lo que apasiona de ella, es el alma. No es la boca, sino la sonrisa, no los ojos, la mirada. Un alma tan pura que se ve en todo lo que hace y que sí, sencillamente, permea, con naturalidad, todo lo que toca.

Damas y caballeros de Nueva York

Más que ninguna brilla, contra el cielo todavía pálido, su fantástica cimera, alta y puntiaguda, engastada de espejos como una tiara robada al mismísimo emperador de la China. Refulgen al amanecer las águilas de plata que adornan los hombros del gentil caballero vestido de blanco, eternamente joven. No, no se trata de Lohengrin. Se le adivina más listo, simpático y hasta travieso para hablar a las damas aunque doliente cuando toma su laúd y canta, tan alegre en la francachela como al formar en la batalla…

Otros cien guerreros en pie como cien torres guardan la ciudad acostada en la sombra y la salida del sol arranca destellos irisados de sus labradas defensas, del oro y la plata, de las perlas y cristales de sus ricos ropajes. Se encienden al rojo vivo las lisas corazas y concitan rayos amenazadores los filos y puntas de las armas.

Hay alguien que destaca en medio de todos: alto y robusto, no adorna su austero atavío sino con un casco acabado en punta, como el del Káiser. Vigila serio los cuatro vientos desde el centro de la ciudad, recorre con la mirada las islas vecinas y la tierra firme, el horizonte proceloso de las movedizas olas. Reconoce uno a uno a sus valientes en los puestos asignados.

Varias generaciones nutren las filas de los defensores y, cuando alguno desfallece por la edad, ya se están incorporando dos o tres, recién armados. Por eso encontramos entre ellos todavía, escrutando los cielos y lejanías, viejos caballeros de caladas celadas góticas, filigranas verdosas al cabo de los años, hombres flacos pero aún firmes, envueltos en sus anticuados ropajes prolijos en bordados.

A su lado otros veteranos pletóricos de vigor, los compañeros de armas del soberano, imponentes en sus lisas armaduras tachonadas aquí y allá de geométricos remaches dorados. Hay uno tan recto, tan estirado, tan exagerado en su rigidez, que despliega tras de sí el rectángulo almidonado de su capa wagneriana, como si el viento hubiera de agotarse.

Pero los más numerosos son algo más jóvenes y exhiben sus ágiles cuerpos en curiosas escafandras de cristal, siempre con la espada-láser prevenida.

Los más se agrupan cerca del emperador, atentos desde una respetuosa distancia, en la parte central de la ciudad,

pero otro nutrido grupo se adelanta en apretada batalla a la punta que enfrenta el mar, que es como el castillo de proa de este alargado reino en forma de nave, protegido por las aguas que lo rodean, que solo de ellas recela un ataque y acaso de los vientos que la envuelven.

Últimamente viene creciendo tanto el número de caballeros que parece que quieran cercar la isla entera. Los más nuevos no saben ya cómo distinguirse por la novedad de sus arreos y se da en ellos abigarrada mezcla de quienes se acorazan en cristales oscuros, quienes emulan pétreas reciedumbres de antaño, quien se estira cual junco de metal o quien luce en el sombrero una larga pluma que cambia de color, ora verde ora encarnada.

Tantos van siendo que parece que llegará el día en que no dejen espacio para otros estamentos que son necesarios al sustento. Según va escalando el sol empiezan a distinguirse otros numerosísimos habitantes que se aprietan y azacanan entre las piernas de los anteriores, y su variedad no es menor que entre los nobles. Los más fáciles de ver son algunos ricos burgueses, tan gruesos y remontados como para hacer sombra a algunos de los más antiguos caballeros.

Pero la mayoría se sujeta al decoro que le cumple y guarda las formas en medio de la prosperidad general, alineándose en largas avenidas.

En las calles que hay entre éstas y en barrios enteros de la ciudad predomina una muchedumbre de menestrales tan baja que, hasta bien avanzada la mañana, apenas si la alcanza el sol y deja ver sus pobres y gastados atavíos.

Pero entonces es cuando reparamos en las grandes damas. Recostadas en el centro de aquella corte, el mediodía es el mejor momento para hallarlas luciendo, blancas y altivas, sus perfiles de diosa, realzados por aquella moda antigua que, sin restarles majestad, descubre la perfecta redondez de sus hombros y otras redondeces. Severos son los ornamentos de sus vestidos. Los pliegues caen a veces sueltos, rectos, pero otras se arrugan y siguen las tersas curvas de mármol tendidas en amplísimos lechos.

Si a los caballeros les miramos de lejos, como a estatuas, las damas nos atraen junto a ellas, como a colarnos entre los arcos que ondulan los bordes de sus peplos. Queremos recorrer esos grandes cuerpos relajados, acogernos bajo la maternal amplitud de sus bóvedas, encerrarnos en su seno polícromo.

Es cierto que hay otras, muy religiosas, vestidas a la manera gótica, como corresponde, pero ni siquiera los altos capirotes de dama medieval desmienten su hospitalaria horizontalidad.

Y es que no hay más que una mujer que esté de pie, una sola, fanática, adelantada con su antorcha dentro del mar como la más temeraria torre albarrana.

Dama extraña de duro ceño, más varona en sus rasgos que aquel blanco caballero de la alta cimera, porque él todavía conserva un fino rostro de muchacha, aunque la mirada la tiene ya de hombre.

Miguel Etayo

El arte, un legado común europeo

“Cada vez que las facultades humanas alcanzan su plenitud, necesariamente se expresan mediante el arte.”

John Ruskin

Corren tiempos difíciles para Europa, la crisis económica afecta a todos los aspectos de nuestra vida, incluso a nuestros valores y a nuestra cultura ¿Está en juego la identidad de Europa?

Reflexionemos sobre cómo el arte, la cultura, contribuyó a definir la identidad de todo un continente. Los artistas e intelectuales supieron traspasar fronteras y además consiguieron ejercer una gran influencia y la ejercen todavía.

La pluralidad de naciones que hoy forman la comunidad europea son resultado de un largo proceso histórico, un sacrificio plagado de enfrentamientos y acercamientos, a veces con un nivel de destrucción sin precedentes. Hoy las diferencias siguen estando presentes.

Cuando citamos el nombre de Europa, rápidamente lo asociamos con el ideal de cultura. Más concretamente en las artes, la creatividad europea ejerció un verdadero dominio. Su papel ha sido fundamental y tuvo un punto de partida: las ciudades del norte de Italia y los Países Bajos. Las ciudades experimentaron un gran desarrollo, las comunidades se dedicaron a enriquecerse con el comercio y la industria y a la par se dedicaron al desarrollo intelectual.

Ésta era la clave de su dinamismo, la capacidad para ejercer dominio, son verdaderos centros de civilización, siempre partiendo del mundo clásico. El mundo antiguo proyectándose en el mundo moderno.

La ciudad se convirtió en un espacio para el desarrollo intelectual, imprimiendo un carácter universalista. En la urbe estarán las mayores oportunidades para intelectuales y artistas. Las nuevas clases sociales desarrollaron el humanismo, protagonizaron la evolución científica, pero también la representatividad y el carácter liberal que no solo se trasladará al mundo artístico, sino también al mundo sociopolítico.

El Renacimiento está en las raíces de Europa. Basándose en el retorno a la Antigüedad, nos preparaba para el futuro. Se gestaron los ideales propios de la modernidad, el individuo se concebirá como un ciudadano, consciente, sujeto político, como centro del universo, con nuevos valores, con un gran espíritu aventurero, emprendedor y creador. El nuevo ciudadano europeo se convertirá en el protagonista de la historia, un sujeto activo, dinámico, que se convertirá en espectador del mundo que le rodea.

El hombre y el artista se hicieron viajeros, contemplando el verdadero espectáculo de la naturaleza.

Europa sabrá transmitir a la humanidad esa idea de las artes como patrimonio de cultura, como espacio para el enriquecimiento de los individuos. La visión, el desarrollo de la mente y del oído lograron el enriquecimiento de las artes, incluidas la literatura y la música.

¿El arte? El arte nos sigue iluminando y descubriéndonos los signos, los mensajes, a veces invisibles de una realidad que nos rodea. Nos ha dado una patria común en la que vivir para poder gozar. No podemos dudar que ha tenido un papel en la construcción de Europa, pero tiene que ser dentro de un marco unitario, crítico, abierto a las diferencias, permitiéndonos conocer el pasado, para vivir el presente y caminar hacia el futuro. Un patrimonio común que puede renovar nuestro espíritu y hacer de nuestra vida algo mejor.

Europa es la conjunción de múltiples culturas, es la definición de hoy; los más modernos acuden al clasicismo constantemente, artistas como Miguel Ángel o Cézanne nos transmiten un verdadero espíritu unificador. Picasso y sus Meninas velazqueñas. Warhol y Hopper son verdaderos renacentistas.

Sin la pintura italiana o flamenca ¿hubiera sido posible la pintura española? Los pintores solo tienen una patria: la pintura y el gusto.

La creación de los museos en Europa generó espacios donde se intercambian ideas, donde podemos apreciar las diferentes formas generadas por los artistas. El Louvre o el Prado son grandes depósitos de la sabiduría europea, son instituciones internacionales que permiten admirar la grandeza de un artista como Velázquez, sea en Nueva York o en Pekín.

Europa es Europa desde que optó por la comunicación y la información, es un conjunto de concomitancias fruto de los siglos de acercamiento y alejamiento. Siempre está corrigiéndose a sí misma y pretende hacerlo con los demás. La cultura, el arte, han conformado Europa, sus glorias, sus miserias, lo sublime y lo ridículo, y su aburguesamiento.

Hoy los políticos intentan reconstruir Europa, pero olvidan la originalidad y atienden más a la oficialidad y a lo económico, se equivocan.

Ya no hay genialidad, el arte como expresión del continente ha entrado en crisis. Lo que hace un artista español lo está repitiendo un sueco exactamente igual.

Europa se tiene que reinventar, no se debe plagiar, se debe glorificar, Europa debe buscar la perfección, sin arredrarse; debe seguir buscándose a sí misma.

Es cierto que hoy nos domina la globalización, el lenguaje universal de las redes informáticas. Esta revolución ha permitido hacer cualquier cosa, es un emblema de poder, verdadero signo de la mentalidad del poder de un país, esto es la globalización y Europa debe engancharse. Mientras el arte chino se ha convertido en novedoso y lleno de frescura, la influencia del mundo occidental es clara y patente.

“Somos europeos porque es la única manera sensata e inspirada de ser hombre”

Piel de colores

Hasta el próximo día 7 de enero podremos asistir a la exposición fotográfica «Piel de colores» que organiza el colectivo Foto-Cine Asemeya de Gijón y que aborda el tatuaje como elemento característico de la sociedad contemporánea.

Alojada en el Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada (Gijón), la exposición reivindica un estatuto artístico para el hábito de tatuarse, tradicionalmente asociado a colectivos deprivados.

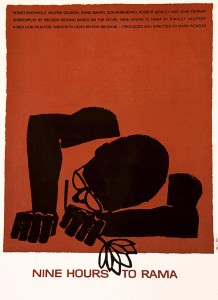

El diseño gráfico al servicio del cine

¿Quién puede ser capaz de describir una película a través de un CARTEL plagado de colores planos y formas geométricas esenciales? Saul Bass y yo, modestamente.

Saul Bass (1920-1996), gran aficionado al dibujo, estudió con Gyorgy Kepes, de su mano conoció la Bauhaus (aprendió la composición, el juego con las formas elementales, todo un descubrimiento que se haría patente en el diseño de sus carteles), y el Constructivismo ruso (la noción de lo yuxtapuesto). El diseño básico fue dotado de alma por Bass, que revolucionó este oficio elevándolo a nivel artístico. Trabajó en algunas agencias de diseño neoyorquinas como artista comercial. Pero donde verdaderamente encontró su camino fue en Los Ángeles, allí abrió un estudio de diseño en 1950. Su primer trabajo para el cine fue el diseño del cartel para la película «Carmen Jones» (1954), dirigida por Otto Preminger. Después vendrían trabajos para los mejores directores de Hollywood, «The Seven Year Itch» («La tentación vive arriba») de Billy Wilder, «Horizontes de grandeza», «Espartaco», «The Man with the Golden Arm» («El Hombre del Brazo de Oro»), aquí Bass se reveló como un maestro del diseño de títulos de crédito, dándoles valor en la presentación de las películas. Martin Scorsese lo reconoció como un gran maestro y su amistad duró hasta la muerte de Bass. Colaboró también con Alfred Hitchcock y hasta participó en la famosa película «Psicosis». Parece ser que el Story board (conjunto de ilustraciones en secuencia, para servir como orientación para entender la historia) de la escena de la ducha fue suya.

El color y la forma son sus ingredientes clave, luz y color, la relación con la pintura (medio para dar forma al color) y la fotografía (investigación de la exposición de la luz) son imprescindibles. Su inicio para «West Side Story» es de antología, partiendo de un sólido bloque de color que varía de acuerdo a la insinuación. Finalmente, cuando el cine pasó a ser industrial, regresó al diseño gráfico comercial. Siguió siendo grande en el campo del diseño, lo demuestran algunos de sus emblemas como el de Kleenex, Minolta, AT&T, Exxon, entre otros. Diseñó también el póster para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Hasta el final de su vida siguió colaborando con su gran amigo Martin Scorsese en «Goodfellas«, «Cape Fear« («El cabo del miedo»), «The Age of Innocence« («La edad de la inocencia») y «Casino« en los años 90.

Unos dicen que ha sido olvidado, pero con el más profundo de los respetos y salvando las distancias, a mí en concreto me ha influido poderosamente en mi modesto trabajo como cartelista aficionado. Insistiendo en mi pasión por el cine, siempre me gustaron sus trabajos. Sus diseños han perdurado en mi tiempo y han sido y son de gran relevancia. Su estética es simple, con una gran economía de medios y elementos, que lo convierten en enormemente impactante y directo. Su técnica es muy variada, su animación de recortes, sus montajes, la acción real y sus diseños tipográficos, que se combinan con el uso del color y del movimiento, siguen entusiasmándome. Y si no, para muestra vale un botón; os presento un cartel de Bass y uno mío.

SAUL BASS. CARTELES DE CINE.

10.10.2012 / 13.01.2013 CÍRCULO DE BELLAS ARTES. C/ Alcalá, 42. Madrid

Los sueños olvidados

Hay una secuencia en la película que resulta terrible. Puede pasar desapercibida, pero sigue siendo terrible. No tiene nada que ver con el discurso principal de este precioso documental, que nos habla sobre una cueva del Sur de Francia, donde están contenidas las pinturas rupestres más antiguas -y quizás más bellas- de todo el Arte prehistórico. La terrible secuencia habla sin embargo de la vulnerabilidad del ser humano:

Lo llamaremos «el perfumista», es uno de los entrevistados en el documental. El perfumista nos explica su sistema para descubrir cuevas sepultadas. No se fija en el terreno, ni se vale de sofisticadas máquinas, sino que olisquea aquí y allá, en busca de aromas que puedan indicar que hay una gruta bajo las rocas. Este perfumista es un señor mayor, retirado, poco acostumbrado a las cámaras y también poco amigo de ellas. El perfumista, en un momento de su intervención, se queda sin palabras, mudo. Parece que sintiera que no tiene nada importante que decir. Es la humildad la que le embarga. Con sus gestos, implora que se aparte aquel artefacto de su cara, aquel testigo de su vulnerabilidad. Es el minuto 55 de la película. Herzog mantiene el plano, hasta el final.

Porque estas cosas pasan. Porque Werner Herzog busca lo humano por encima de todo, sin maquillaje, en ésa, su sencillez tan compleja. Gracias a él, descubrimos que uno de los investigadores, que ahora trabaja en la cueva, fue malabarista de circo. Descubrimos la historia detrás de la historia -detrás de la Prehistoria, si se nos permite el calambur-. La película de Herzog no habla de unas pinturas rupestres.

La identidad

Porque, aunque amanse a las fieras, la música es algo bastante humano. El Arte.

Si viajáramos por el Espacio, a otro planeta, y encontráramos allí a un ser vivo tocando la flauta (no importa que no se parezca a nosotros: puede tener forma de, no sé, de tulipán), pensaríamos que algo tenemos en común con él, ¿verdad? Algo poderoso. ¡Tocar la flauta implica tantas cosas! La sensibilidad artística, el deseo de expresarse, la técnica… Si sabes tocar la flauta, podemos congeniar.

Pues ese vínculo es precisamente el que busca -y encuentra- Herzog, con unos seres que vivieron en la Tierra hace 30 milenios. Y 30.000 años es mucho tiempo, no nos engañemos (pensemos en los últimos 50).

Los cavernícolas tocaban la flauta. Pentatónica, para más señas. Y pintaban. Y lo que pintaban era magnífico.

El legado

Y ahora seguimos empeñados en dejar testimonio de nuestro paso por la vida, como ellos. Cazamos mejor, es cierto (de hecho, cazamos tan bien, que casi se nos han acabado los animales), pero nuestro anhelo de perpetuidad permanece idéntico.

Claro que el deseo de dejar nuestro legado no es la única motivación para pintar en las paredes de las grutas (léase lienzos, photoshops y capillas sixtinas). Lo hacían, ellos, según se dice, por motivos espirituales, para atraer la caza, para alejar la catástrofe. Y esto -ese «homo spiritualis»- sigue siendo insuficiente.

El juego

Porque no se entiende el Arte sin el juego. La música -interpretarla, bailarla, componerla- es divertida; el cavernícola era un ser juguetón, un «homo ludens»: pintaba.

Los sueños

Y soñaba. Y al despertar, olvidaba sus sueños. Y si no, los estampaba en la roca.

Herzog humano sueña, y nosotros con él.

Pero cuánto durarán nuestros sueños, Werner, antes de ser olvidados.

La contradicción insoluble de Pier Paolo Pasolini

1.- La contradicción insoluble de Pasolini

Toda la obra de Pasolini (poesía, novela, cine, teatro, ensayos, artículos varios y declaraciones en múltiples entrevistas) reposa en una contradicción -vivida y sufrida conscientemente- entre, por un lado, el deseo y la visión de una nueva realidad, esto es la superación marxista de la “prehistoria” para inaugurar el mundo nuevo de la “Historia”; y, por otro lado, la apasionada y regresiva adhesión vital e incondicional, la adherencia absoluta a los valores naturales e incontaminados del hombre, considerados en una dimensión metahistórica, ahistórica y mítica de la realidad.

2.- Pasolini, un “desviante”, una fuerza del pasado

Si una cínica, desafiante, extraviada y casi desesperada Harriett Andersson inaugura, con el cine de Bergman, el primer plano frontal dramático en que la actriz mira directamente al espectador, transgrediendo un tabú tácito y superando una barrera hasta entonces incuestionable, Pasolini irá aún más lejos y, discípulo y epígono aventajado en lo cinematográfico de la pintura de Caravaggio, mostrará en una frontalidad fílmica despiadada los rasgos marcadísimos y populares, las arrugas, la piorrea, los maxilares desdentados de actores y personajes, en definitiva el rostro enfermo de la belleza, el mal como epifanía de las zonas oscuras y abismales del cuerpo; a partir de ello Pasolini produce poesía visual, al igual que el citado Caravaggio y los barrocos que le sucedieron.

Y es que los personajes de Pasolini viven en la periferia de la historia, son las islas en que sobrevive el mundo antiguo, las “asas” de la historia, la “vida” que resiste al progreso: campesinos, subproletariado y mujeres.

En efecto, es voluntad de Pasolini el dar vida visual a aquello que no se ve por estar excluido, por excesivamente periférico, por innombrado. Así, Pasolini expresa la realidad de una vida auténtica en progresiva extinción, relegada a un pasado oculto y desplazada por la irrealidad del presente.

Esa voluntad y constatación casi franciscana lleva a Pasolini a una radicalización ética basada en la irreconciliable división que él establece de la realidad, a saber “real” (vida auténtica) e “irreal” (vida inauténtica). Lo “real” queda ejemplificado por el mundo arcaico, el mundo agrícola, la “edad del pan”, pero también por el mundo del subproletarido (prostitutas, chulos, maricones, vendedores ambulantes, chabolistas, pícaros, ladronzuelos, vagos de distinto pelaje, mendigos, el mundo del arte bribiática en definitiva) y también por el mundo mítico, aquél que queda más allá de las coordenadas espacio-temporales y que no es otro que el mundo repetitivo, cíclico, ritual, sacro y trascendente de los héroes, vg el reflejado en “Medea”: el país de la Cólquida opuesto al refinado y “avanzado” de Corinto con el que entrará en contradicción, tras topar literalmente con él. Y de ahí el cruel parricidio de los niños habidos por la “periférica” Medea de su amante, Jasón, requerido al fin por su mundo y extracción histórica, cifrados en la distinguida y elevada civilización de la ciudad del istmo en que ha ido a recalar con su familia.

Lo “irreal” es la actual cultura del consumo, del “usar y tirar”, de la mercadotecnia, de la hipervaloración del resultado crematístico, de la necia confusión entre “valor” y “precio” por parafrasear a Antonio Machado, de la invasión de la economía y los economistas en todas las esferas vitales, de la degradación de la tradición, de la desaparición de la cultura popular, de la transformación del pueblo en masa, de la simplificación y empobrecimiento vital de la lengua (interesantísimo es a este respecto el artículo pasoliniano en que opone el italiano toscano-romano, culto y popular, vivo, al italiano milanés de la televisión, de los tecnócratas y de los hombres de negocios, en definitiva italiano-verdad frente a italiano-mentira -y eso que nuestro artista murió mucho antes del berlusconianismo-; para abreviar, “irreal” es todo cuanto cabe en lo que Pasolini llama la “violencia genocida del nuevo poder, el del consumo”.

No en vano Pasolini se definirá como “una forza del passato”, subrayando así el deber para todo artista de ser inactual, molesto, diferente, incomprendido. Declara nuestro autor: “Si un hacedor de versos, de novelas, de películas” -nótese que no dice “poeta, escritor, director de cine”, desacralizando así estos menesteres y desproveyéndoles de toda esencia y carácter trascendental, “humillándolos” y remitiéndolos al mundo más espontáneo, “real” y “auténtico” del artesano; y artesanos, a pesar de su genialidad, eran y se consideraban sus admirados artistas renacentistas y manieristas (Piero della Francesca, Mantegna, Caravaggio), que nunca se exhibieron en festivales, certámenes, conferencias y revistas del corazón – “halla encubrimiento, connivencia o comprensión en la sociedad en que trabaja, no puede llamarse autor. Un autor tan sólo puede ser forastero en tierra hostil y debe vivir la muerte al igual que vive la vida”. Y así llegará a decir: “Dobbiamo essere reazionari” (más lejos se explicará algo más esta afirmación)

Recordemos que Pasolini murió en 1975, hace casi ya cuarenta años, y no dejaremos de pensar con asombro en su clarividencia y la sangrante actualidad de su denuncia.

3.- El cine-añoranza de Pasolini

“Algo de lo humano se ha acabado irremediablemente”, declara nuestro director. En nuestra esfera occidental, una vez desaparecida la cultura y el mundo agrícola-ritual, cíclico, intemporal y sacro, una vez sometido y aburguesado (“consumizado”) el mundo subproletario, universalizados y uniformizados ambos -“globalizados”, diríamos en nuestros días- en tal modo que la diferencia queda abolida, al cine de Pasolini tan sólo le queda añorar, extrañar.

Así, en su tragedia en verso “Pilade”, Pasolini afirma por boca del personaje de Orestes: “Por lo que hace al pasado, nosotros debemos sólo soñarlo”. Y es que este pasado no ha existido nunca, es un pasado idealizado, una “edad de oro” que denuncia, con su sola ensoñación y por contraste, nuestra mísera “edad del hierro” y de la violencia. Por otro lado, el sueño es uno de los senderos -privilegiados- que toma la verdad y en ello reside la fuerza de la utopía, precisamente en su poder de contrastación del presente, amén de señalarnos caminos nuevos, metas nuevas e inalcanzables, ciertamente, pero hacia las que tender, esto es lo que se ha llamado el “progreso regresivo” de la utopía.

Desde la conciencia -desnuda y sin lenitivos- de la pérdida de realidad del mundo, de lo que nuestro artista llama “cataclismo consumista”, ya sea en su “degradación antropológica”, ya sea en su “profanación de la autenticidad de la vida”, Pasolini levantará un cine que es añoranza poética pura de cuanto esta ausencia produce, un lacerante y muy doloroso vacío.

Y así tres serán los mundos privilegiados de su producción cinematográfica:

- El mundo de los suburbios romanos -“Accatone”, “Mamma Roma”, mas también “Uccellacci e uccellini” con el popular Totò-, herederos de su novela “Ragazzi di vita”, encarnado en los actores-personaje Franco Citti y Ninetto Davoli. De estos submundos suburbiales dice Pasolini en 1975: “eran entornos degradados y atroces, pero conservaban un código de vida y lingüístico, al cual nada ha reemplazado. Hoy los chavales de los suburbios van en moto y ven la televisión, pero no saben hablar, como mucho esbozan una miserable mueca”, resultado de lo que él llama la “entropía burguesa”. A este respecto, el mundo en que vive el subproletariado, cabe citar aquí, por ilustrativas, algunas de las afirmaciones que Pasolini vierte sobre el director de cine Sergio Citti, de origen y de vocación subproletarias romanas, en el artículo: “Sergio Citti non è un naïf”: “Sergio Citti no cree en nada”, “(Sergio Citti) ha asumido como ideología la ideología subproletaria típica de las clases pobres romanas (y con mayor viveza aún, napolitanas): esta ideología consiste sustancialmente en una disociación: aquí estoy yo, pobre, conocedor del verdadero mundo, el mundo de los malandrines, de la mala vida, del honor; y ahí estás tú, rico, ¡pobre hombre!, que no sabes nada del mundo, que eres un lila, susceptible de ser robado en cuanto se tercie… en realidad tú no existes, eres un personaje del destino”, “Esta ideología del subproletariado urbano es una especie de religión, laica, que destruye los fundamentos de la sociedad y de la lucha de clases: anarquía viviente, ascesis viviente”, “Los subproletarios no esperan absolutamente nada de la sociedad. Se buscan la vida como pueden, toman de la vida cuanto pueden lograr. Su absoluto y total pesimismo explica y permite su alegría… gozar en total abandono los momentos particularmente iluminados de la existencia, los que llegan casualmente, por voluntad de un destino tan idiota como la historia. Si valen la pena, se disfrutan y, si no, se arrojan fuera de la vista” En este mundo, como vemos, impera el “principio de placer”; el de “realidad” no aparece ni por asomo. Es además un mundo a-revolucionario: “Acepto que tú seas mi patrón, pero como tal te ignoro. Vivimos en dos esferas distintas. Si quieres, yo te considero un rey incluso y te sirvo, pero en realidad no existes…” Se trata de parasitar y por tanto de eludir toda responsabilidad humanista, o de caridad, o de solidaridad, o de fraternidad e igualdad. Quizá por ello, como cuenta en sus memorias, porque el día 18 de julio de 1936, vio cómo uno del bronce arrastraba un cañón hasta el Cuartel de la Montaña, Buñuel, estomagado de repente, dejó de creer en la, tan anhelada por él, revolución pues veía cómo un gitano, un subproletario, un auténtico paria, un auténtico marginal despreciador del trabajo y del beneficio y de la racionalidad social, un ser fuera de la historia, que ni intuye lo que es eso, un pícaro en definitiva, arrimándose así, tan activamente, a la violencia socialista, se traicionaba, se prostituía, se diluía, se convertía en agente social activo. ¡El fin del mundo, el fin de un mundo con formas propias! pues “la gioia è gioia, il dolore dolore” y cuando “dolor y alegría” son algo más, sirven un fin, son utilitarios, son políticos, revolucionarios, dejan, han dejado ya de ser “dolor y alegría” y, como la sal del Evangelio de san Mateo (“pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?”), tan sólo valdrá “para tirarla y que la pisen los hombres”.

- El mundo subdesarrollado o primitivo – “La flor de las mil y una noches”, “Edipo rey”, parte de “Medea”-, donde resiste la belleza de la pobreza, contradiciendo así la “irrealidad” instituida socialmente, el “desarrollo sin progreso” y oponiendo al presente nuestro la naturaleza, la infancia social de la humanidad, la felicidad del recuerdo.

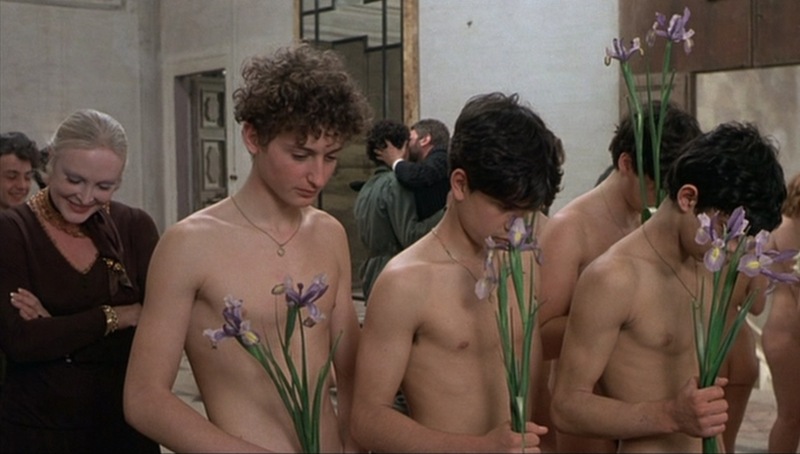

- El cuerpo, aún no cosificado, libre, fuente de placer y de asombro sacro, continente y receptáculo del amor, no comercializado todavía, el sexo puro frente al “sesso come obbligo”, esto es el sexo obligatorio y obligado, banalizado en suma y por tanto pervertido y muerto, el cuerpo-mercancía envenenado por los mercachifles y desde luego mucho más envilecido y explotado que aquel otro que, vendiéndose y exhibiéndose, atrae a los romanos “verso le terme di Caracalla”, “in un mondo che non ha altri varchi / che verso il sesso el il cuore, / altra profondità che nei sensi.”

En la “Trilogía de la Vida” (Decamerón, Cuentos de Canterbury, La flor de las 1001 noches), revive la memoria inmemorial de la sangre, se celebra la resurrección de los cuerpos y en el cuerpo (que no es sólo sexo y que va más allá del sexo) se exalta la epifanía de lo sacro. Además, en los mil y un juegos del sexo se manifiesta la felicidad de la vida. La fuerza del amor es la fuerza de la Creación y no existe un deber más alegre y sano que el de festejar los útiles del amor, que el de servir al amor.

El cuerpo es la fuente donde nace y reside el deslumbramiento ante el poder del amor y su belleza, la sorpresa de vernos expuestos a la luz, calentados por el sol tras de salir de la sombra insondable.

4.- El escándalo de su cine

Pasolini obra el prodigio de asimilar en sus primeras películas las conquistas del neorrealismo para inmediatamente después superarlas, dándoles una dimensión sacra, absolutamente trascendental, en que el problema social es tan sólo una parte y un primer peldaño.

Partiendo de cualquier medio (música, pintura, literatura, etc.) del patrimonio artístico humano, Pasolini crea un estilo que transfigura líricamente el relato de base.

Además y sobre todo, a medida que va aumentando su producción, se impone en su cine una pasión sin concesiones y sin ningún afán o talante conciliador: la pasión por lo “real” – tal y como quedó definido más arriba- y su denuncia descarnada de lo “irreal”. Surge así la faceta más conocida y popular de nuestro autor, multiplicada por los mayores impacto y proyección que en nuestra sociedad posee el cine frente al teatro y la poesía, y que se afirma en su carácter batallador, belicoso, aguerrido, tremendamente viril (no hay contradicción alguna del término con su condición de homosexual), en su rechazo de todo compromiso pacificador, en su desesperado amor de la vida y del cuerpo, en su propio eros doloroso y doliente, en su voluntad ilimitada de libertad, hasta tal punto que se ha hablado de su cine como de “espléndido manierismo” o de “fúnebre, barroca y desesperada pasión”.

Por su “autenticidad”, por su agudísimo sentido de la “realidad” y de la rabiosa dignidad del hombre, el cine de Pasolini suscitó numerosos escándalos intelectuales y una sucesión inacabable hasta su muerte de denuncias, de las cuales muchas fueron gratuitas, injustificadas o absolutamente fantasiosas, cuando no obtusamente incultas.

¿En qué reside la “autenticidad” de Pasolini? En que, fuera cual fuera el tema abordado, Pasolini se desnudaba y buscaba el absoluto, la “moral” en el sentido más alto de la palabra y esta actitud tan sincera y apasionada, desconcertaba, irritaba y soliviantaba. La vehemencia de Pasolini era la de un Leónidas, consciente de su destino de perdedor ineluctable, pero que quiere defender, a pesar de todo, aquello en lo que cree aun cuando lo sepa condenado a desaparecer -si es que no lo ha hecho ya- y que es la inocencia primigenia, no perturbada, no pervertida, frente al verdadero escándalo: la violencia de la hipocresía, la falsa tolerancia, la demagogia, la cursilería.

La sinceridad sin ambages de Pasolini, su nunca deliberada y por tanto natural e “inocente” provocación eran interpretadas como impudicia aposta. A este propósito citemos a Jean Renoir, quien afirma a propósito de la película “Teorema”: “Lo que escandalizaba no era su obscenidad, absolutamente inexistente. El escándalo era más bien la sinceridad.”

No olvidemos las palabras vertidas en “Rogopog. La ricotta”, una de las primeras películas de nuestro autor: “L´uomo medio? Un mostro, un pericoloso delinquente. Conformista! Colonialista! Schiavista! Razzista!”

5.- Un ejemplo. El Decamerón

El Decamerón constituye, entre otras cosas, la revancha de los oprimidos frente al poder que los frena, limita y mutila: la mujer mal casada -casi siempre- que burla al marido; los jóvenes constreñidos que proclaman la fuerza del amor frente a prejuicios anquilosados que los apartan de la realización gozosa de sus deseos vitales inalienables; mujeres y hombres de religión que ensalzan y sirven a Amor frente a un poder injustificado que pretende impedírselo. Y todo ello, desde el vitalismo más optimista, febril, irreverente, desenfadado y alegre que quepa.

El Decamerón es el triunfo de la libertad, de la poesía, del amor y de la belleza.

El Decamerón es puro desquite, venganza, justicia del oprimido frente, no ya sólo al poder social basado sobre la opresión y la explotación, sino también y sobre todo frente a lo que Freud denominó el “malestar en la cultura”, la represión del sexo y los instintos, su sublimación y consiguientes patologías, en los que se asienta el edificio de la civilización y de la Historia. Amén de su dimensión social, el Decamerón posee indudablemente una proyección antropológica.

¿Cómo no iba a interesarse Pasolini por la obra de Boccaccio? Desde el libro del toscano, Pasolini crea una película jocosa y jocunda, de una -en sus propias palabras- “desobediencia total”; con ello quiere dar a entender Pasolini que su película es un juego, esto es una actividad lúdica y no reglada, espontánea, que exalta la vida y su plenitud. ¿No es esto el amor?

La película -cómo iba a ser si no- fue objeto de denuncias y secuestros, el triste sino de Pasolini, quien lo interpretó como las acciones de una mojigatería pequeño-burguesa escandalizada por la “verdad” con que se muestra la naturalidad de la vida expresada mediante su “símbolo culminante, el sexo”. Pasolini rechazó toda versión de Boccaccio “ad usum delphini” y el hecho de que mostrara al genio literario nacional en toda su verdad no era, claro está, tolerable.

Acabemos con una cita del propio autor, que no deja de ser una auténtica e interesante “boutade” que demuestra su carácter permanentemente inquieto, su voluntad inalienable e indomable de “no querer casarse con nadie” e incluso de su heroico compromiso de “bailar con la más fea”, su búsqueda desesperada de libertad individual frente a todo y a todos, frente a cualquier poder, condición sine qua non de la creación artística. Dice, a propósito de su Decamerón: “Gozar la vida (en el cuerpo) significa precisamente gozar una vida que históricamente ya no existe y el vivirla es por tanto reaccionario… ¿Cómo recuperar para la revolución algunas afirmaciones reaccionarias?” Con esta cita queremos también remitir a la contradicción insoluble con que se tituló e inició el presente texto.

Mariano Aguirre

Actor, dramaturgo, productor teatral y director de “La Troupe del Cretino”.

1.- La contradicción insoluble de Pasolini

Toda la obra de Pasolini (poesía, novela, cine, teatro, ensayos, artículos varios y declaraciones en múltiples entrevistas) reposa en una contradicción -vivida y sufrida conscientemente- entre, por un lado, el deseo y la visión de una nueva realidad, esto es la superación marxista de la “prehistoria” para inaugurar el mundo nuevo de la “Historia”; y, por otro lado, la apasionada y regresiva adhesión vital e incondicional, la adherencia absoluta a los valores naturales e incontaminados del hombre, considerados en una dimensión metahistórica, ahistórica y mítica de la realidad.

2.- Pasolini, un “desviante”, una fuerza del pasado

Si una cínica, desafiante, extraviada y casi desesperada Harriett Andersson inaugura, con el cine de Bergman, el primer plano frontal dramático en que la actriz mira directamente al espectador, transgrediendo un tabú tácito y superando una barrera hasta entonces incuestionable, Pasolini irá aún más lejos y, discípulo y epígono aventajado en lo cinematográfico de la pintura de Caravaggio, mostrará en una frontalidad fílmica despiadada los rasgos marcadísimos y populares, las arrugas, la piorrea, los maxilares desdentados de actores y personajes, en definitiva el rostro enfermo de la belleza, el mal como epifanía de las zonas oscuras y abismales del cuerpo; a partir de ello Pasolini produce poesía visual, al igual que el citado Caravaggio y los barrocos que le sucedieron.

Y es que los personajes de Pasolini viven en la periferia de la historia, son las islas en que sobrevive el mundo antiguo, las “asas” de la historia, la “vida” que resiste al progreso: campesinos, subproletariado y mujeres.

En efecto, es voluntad de Pasolini el dar vida visual a aquello que no se ve por estar excluido, por excesivamente periférico, por innombrado. Así, Pasolini expresa la realidad de una vida auténtica en progresiva extinción, relegada a un pasado oculto y desplazada por la irrealidad del presente.

Esa voluntad y constatación casi franciscana lleva a Pasolini a una radicalización ética basada en la irreconciliable división que él establece de la realidad, a saber “real” (vida auténtica) e “irreal” (vida inauténtica). Lo “real” queda ejemplificado por el mundo arcaico, el mundo agrícola, la “edad del pan”, pero también por el mundo del subproletarido (prostitutas, chulos, maricones, vendedores ambulantes, chabolistas, pícaros, ladronzuelos, vagos de distinto pelaje, mendigos, el mundo del arte bribiática en definitiva) y también por el mundo mítico, aquél que queda más allá de las coordenadas espacio-temporales y que no es otro que el mundo repetitivo, cíclico, ritual, sacro y trascendente de los héroes, vg el reflejado en “Medea”: el país de la Cólquida opuesto al refinado y “avanzado” de Corinto con el que entrará en contradicción, tras topar literalmente con él. Y de ahí el cruel parricidio de los niños habidos por la “periférica” Medea de su amante, Jasón, requerido al fin por su mundo y extracción histórica, cifrados en la distinguida y elevada civilización de la ciudad del istmo en que ha ido a recalar con su familia.

Lo “irreal” es la actual cultura del consumo, del “usar y tirar”, de la mercadotecnia, de la hipervaloración del resultado crematístico, de la necia confusión entre “valor” y “precio” por parafrasear a Antonio Machado, de la invasión de la economía y los economistas en todas las esferas vitales, de la degradación de la tradición, de la desaparición de la cultura popular, de la transformación del pueblo en masa, de la simplificación y empobrecimiento vital de la lengua (interesantísimo es a este respecto el artículo pasoliniano en que opone el italiano toscano-romano, culto y popular, vivo, al italiano milanés de la televisión, de los tecnócratas y de los hombres de negocios, en definitiva italiano-verdad frente a italiano-mentira -y eso que nuestro artista murió mucho antes del berlusconianismo-); para abreviar, “irreal” es todo cuanto cabe en lo que Pasolini llama la “violencia genocida del nuevo poder, el del consumo”.

No en vano Pasolini se definirá como “una forza del passato”, subrayando así el deber para todo artista de ser inactual, molesto, diferente, incomprendido. Declara nuestro autor: “Si un hacedor de versos, de novelas, de películas” -nótese que no dice “poeta, escritor, director de cine”, desacralizando así estos menesteres y desproveyéndoles de toda esencia y carácter trascendental, “humillándolos” y remitiéndolos al mundo más espontáneo, “real” y “auténtico” del artesano; y artesanos, a pesar de su genialidad, eran y se consideraban sus admirados artistas renacentistas y manieristas (Piero della Francesca, Mantegna, Caravaggio), que nunca se exhibieron en festivales, certámenes, conferencias y revistas del corazón – “halla encubrimiento, connivencia o comprensión en la sociedad en que trabaja, no puede llamarse autor. Un autor tan sólo puede ser forastero en tierra hostil y debe vivir la muerte al igual que vive la vida”. Y así llegará a decir: “Dobbiamo essere reazionari” (más lejos se explicará algo más esta afirmación)

Recordemos que Pasolini murió en 1975, hace casi ya cuarenta años, y no dejaremos de pensar con asombro en su clarividencia y la sangrante actualidad de su denuncia.

3.- El cine-añoranza de Pasolini

“Algo de lo humano se ha acabado irremediablemente”, declara nuestro director. En nuestra esfera occidental, una vez desaparecida la cultura y el mundo agrícola-ritual, cíclico, intemporal y sacro, una vez sometido y aburguesado (“consumizado”) el mundo subproletario, universalizados y uniformizados ambos -“globalizados”, diríamos en nuestros días- en tal modo que la diferencia queda abolida, al cine de Pasolini tan sólo le queda añorar, extrañar.

Así, en su tragedia en verso “Pilade”, Pasolini afirma por boca del personaje de Orestes: “Por lo que hace al pasado, nosotros debemos sólo soñarlo”. Y es que este pasado no ha existido nunca, es un pasado idealizado, una “edad de oro” que denuncia, con su sola ensoñación y por contraste, nuestra mísera “edad del hierro” y de la violencia. Por otro lado, el sueño es uno de los senderos -privilegiados- que toma la verdad y en ello reside la fuerza de la utopía, precisamente en su poder de contrastación del presente, amén de señalarnos caminos nuevos, metas nuevas e inalcanzables, ciertamente, pero hacia las que tender, esto es lo que se ha llamado el “progreso regresivo” de la utopía.

Desde la conciencia -desnuda y sin lenitivos- de la pérdida de realidad del mundo, de lo que nuestro artista llama “cataclismo consumista”, ya sea en su “degradación antropológica”, ya sea en su “profanación de la autenticidad de la vida”, Pasolini levantará un cine que es añoranza poética pura de cuanto esta ausencia produce, un lacerante y muy doloroso vacío.

Y así tres serán los mundos privilegiados de su producción cinematográfica:

- El mundo de los suburbios romanos -“Accatone”, “Mamma Roma”, mas también “Uccellacci e uccellini” con el popular Totò-, herederos de su novela “Ragazzi di vita”, encarnado en los actores-personaje Franco Citti y Ninetto Davoli. De estos submundos suburbiales dice Pasolini en 1975: “eran entornos degradados y atroces, pero conservaban un código de vida y lingüístico, al cual nada ha reemplazado. Hoy los chavales de los suburbios van en moto y ven la televisión, pero no saben hablar, como mucho esbozan una miserable mueca”, resultado de lo que él llama la “entropía burguesa”. A este respecto, el mundo en que vive el subproletariado, cabe citar aquí, por ilustrativas, algunas de las afirmaciones que Pasolini vierte sobre el director de cine Sergio Citti, de origen y de vocación subproletarias romanas, en el artículo: “Sergio Citti non è un naïf”: “Sergio Citti no cree en nada”, “(Sergio Citti) ha asumido como ideología la ideología subproletaria típica de las clases pobres romanas (y con mayor viveza aún, napolitanas): esta ideología consiste sustancialmente en una disociación: aquí estoy yo, pobre, conocedor del verdadero mundo, el mundo de los malandrines, de la mala vida, del honor; y ahí estás tú, rico, ¡pobre hombre!, que no sabes nada del mundo, que eres un lila, susceptible de ser robado en cuanto se tercie… en realidad tú no existes, eres un personaje del destino”, “Esta ideología del subproletariado urbano es una especie de religión, laica, que destruye los fundamentos de la sociedad y de la lucha de clases: anarquía viviente, ascesis viviente”, “Los subproletarios no esperan absolutamente nada de la sociedad. Se buscan la vida como pueden, toman de la vida cuanto pueden lograr. Su absoluto y total pesimismo explica y permite su alegría… gozar en total abandono los momentos particularmente iluminados de la existencia, los que llegan casualmente, por voluntad de un destino tan idiota como la historia. Si valen la pena, se disfrutan y, si no, se arrojan fuera de la vista” En este mundo, como vemos, impera el “principio de placer”; el de “realidad” no aparece ni por asomo. Es además un mundo a-revolucionario: “Acepto que tú seas mi patrón, pero como tal te ignoro. Vivimos en dos esferas distintas. Si quieres, yo te considero un rey incluso y te sirvo, pero en realidad no existes…” Se trata de parasitar y por tanto de eludir toda responsabilidad humanista, o de caridad, o de solidaridad, o de fraternidad e igualdad. Quizá por ello, como cuenta en sus memorias, porque el día 18 de julio de 1936, vio cómo uno del bronce arrastraba un cañón hasta el Cuartel de la Montaña, Buñuel, estomagado de repente, dejó de creer en la, tan anhelada por él, revolución pues veía cómo un gitano, un subproletario, un auténtico paria, un auténtico marginal despreciador del trabajo y del beneficio y de la racionalidad social, un ser fuera de la historia, que ni intuye lo que es eso, un pícaro en definitiva, arrimándose así, tan activamente, a la violencia socialista, se traicionaba, se prostituía, se diluía, se convertía en agente social activo. ¡El fin del mundo, el fin de un mundo con formas propias! pues “la gioia è gioia, il dolore dolore” y cuando “dolor y alegría” son algo más, sirven un fin, son utilitarios, son políticos, revolucionarios, dejan, han dejado ya de ser “dolor y alegría” y, como la sal del Evangelio de san Mateo (“pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?”), tan sólo valdrá “para tirarla y que la pisen los hombres”.

- El mundo subdesarrollado o primitivo – “La flor de las mil y una noches”, “Edipo rey”, parte de “Medea”-, donde resiste la belleza de la pobreza, contradiciendo así la “irrealidad” instituida socialmente, el “desarrollo sin progreso” y oponiendo al presente nuestro la naturaleza, la infancia social de la humanidad, la felicidad del recuerdo.

- El cuerpo, aún no cosificado, libre, fuente de placer y de asombro sacro, continente y receptáculo del amor, no comercializado todavía, el sexo puro frente al “sesso come obbligo”, esto es el sexo obligatorio y obligado, banalizado en suma y por tanto pervertido y muerto, el cuerpo-mercancía envenenado por los mercachifles y desde luego mucho más envilecido y explotado que aquel otro que, vendiéndose y exhibiéndose, atrae a los romanos “verso le terme di Caracalla”, “in un mondo che non ha altri varchi / che verso il sesso el il cuore, / altra profondità che nei sensi.”

En la “Trilogía de la Vida” (Decamerón, Cuentos de Canterbury, La flor de las 1001 noches), revive la memoria inmemorial de la sangre, se celebra la resurrección de los cuerpos y en el cuerpo (que no es sólo sexo y que va más allá del sexo) se exalta la epifanía de lo sacro. Además, en los mil y un juegos del sexo se manifiesta la felicidad de la vida. La fuerza del amor es la fuerza de la Creación y no existe un deber más alegre y sano que el de festejar los útiles del amor, que el de servir al amor.

El cuerpo es la fuente donde nace y reside el deslumbramiento ante el poder del amor y su belleza, la sorpresa de vernos expuestos a la luz, calentados por el sol tras de salir de la sombra insondable.

4.- El escándalo de su cine

Pasolini obra el prodigio de asimilar en sus primeras películas las conquistas del neorrealismo para inmediatamente después superarlas, dándoles una dimensión sacra, absolutamente trascendental, en que el problema social es tan sólo una parte y un primer peldaño.

Partiendo de cualquier medio (música, pintura, literatura, etc.) del patrimonio artístico humano, Pasolini crea un estilo que transfigura líricamente el relato de base.

Además y sobre todo, a medida que va aumentando su producción, se impone en su cine una pasión sin concesiones y sin ningún afán o talante conciliador: la pasión por lo “real” – tal y como quedó definido más arriba- y su denuncia descarnada de lo “irreal”. Surge así la faceta más conocida y popular de nuestro autor, multiplicada por los mayores impacto y proyección que en nuestra sociedad posee el cine frente al teatro y la poesía, y que se afirma en su carácter batallador, belicoso, aguerrido, tremendamente viril (no hay contradicción alguna del término con su condición de homosexual), en su rechazo de todo compromiso pacificador, en su desesperado amor de la vida y del cuerpo, en su propio eros doloroso y doliente, en su voluntad ilimitada de libertad, hasta tal punto que se ha hablado de su cine como de “espléndido manierismo” o de “fúnebre, barroca y desesperada pasión”.

Por su “autenticidad”, por su agudísimo sentido de la “realidad” y de la rabiosa dignidad del hombre, el cine de Pasolini suscitó numerosos escándalos intelectuales y una sucesión inacabable hasta su muerte de denuncias, de las cuales muchas fueron gratuitas, injustificadas o absolutamente fantasiosas, cuando no obtusamente incultas.

¿En qué reside la “autenticidad” de Pasolini? En que, fuera cual fuera el tema abordado, Pasolini se desnudaba y buscaba el absoluto, la “moral” en el sentido más alto de la palabra y esta actitud tan sincera y apasionada, desconcertaba, irritaba y soliviantaba. La vehemencia de Pasolini era la de un Leónidas, consciente de su destino de perdedor ineluctable, pero que quiere defender, a pesar de todo, aquello en lo que cree aun cuando lo sepa condenado a desaparecer -si es que no lo ha hecho ya- y que es la inocencia primigenia, no perturbada, no pervertida, frente al verdadero escándalo: la violencia de la hipocresía, la falsa tolerancia, la demagogia, la cursilería.

La sinceridad sin ambages de Pasolini, su nunca deliberada y por tanto natural e “inocente” provocación eran interpretadas como impudicia aposta. A este propósito citemos a Jean Renoir, quien afirma a propósito de la película “Teorema”: “Lo que escandalizaba no era su obscenidad, absolutamente inexistente. El escándalo era más bien la sinceridad.”

No olvidemos las palabras vertidas en “Rogopog. La ricotta”, una de las primeras películas de nuestro autor: “L´uomo medio? Un mostro, un pericoloso delinquente. Conformista! Colonialista! Schiavista! Razzista!”

5.- Un ejemplo. El Decamerón